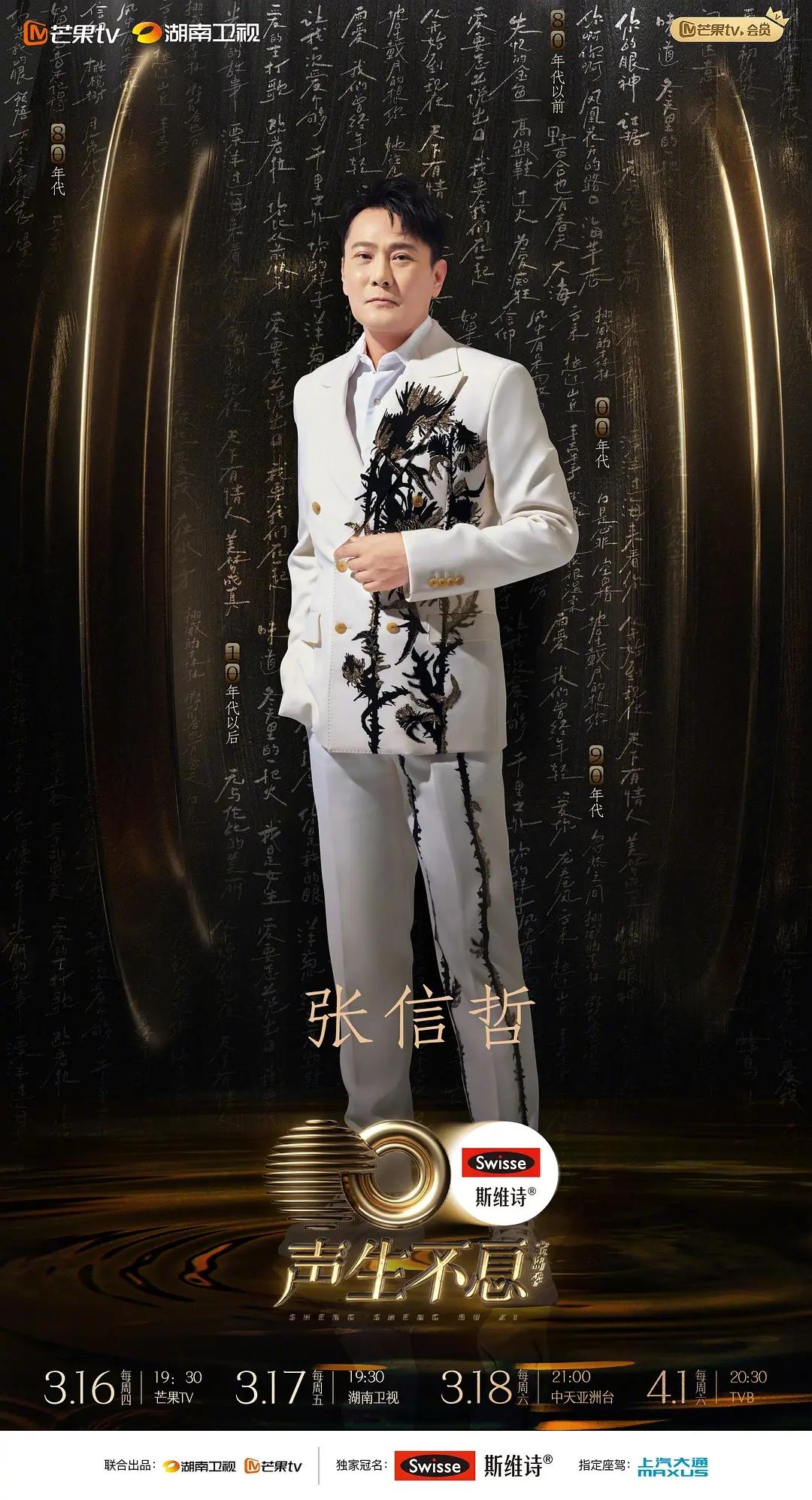

【環球時報綜合報道】在《聲生不息·寶島季》中,張信哲、那英分別作爲80年代、00年代金曲隊長,率領兩岸歌手開啓一場跨越20年的金曲對話。這不僅讓島內民衆體會到久違的感動,也喚起這些歌手許多美好的回憶。

“學生時代趕上臺灣音樂的校園民歌發展時期,幾個同學、幾把吉他,大家在討論怎麼唱和聲中度過,”臺灣“情歌王子”張信哲如此回憶他與臺灣音樂碰撞的往事。那英表示,她受臺灣音樂影響特別深,“伴隨了我的青春”。

不只是張信哲和那英,曾誕生無數金曲的臺灣流行音樂已走過四十多年,訴說着兩岸幾代人成長的重要時刻。上世紀60年代中期,鄉村音樂和民謠歌曲在臺灣慢慢流行起來。1974年,吳楚楚結識了同爲駐唱歌手的胡德夫、楊弦和李雙澤等人,他們成爲開啓“臺灣民歌運動”的重要人物。1975年,楊弦的“現代民謠創作演唱會”拉開民歌運動序幕。次年,李雙澤在淡江大學一場演唱會上質疑大家都喝可口可樂、唱西洋歌,率先提出“唱自己的歌”,他創作的《少年中國》流傳至今。在《聲生不息·寶島季》首期臺灣連線中現身的胡德夫被譽爲“臺灣民歌之父”,他演唱的歌曲在島內得到許多人的支持與喜愛。吳楚楚則以一首《歸來》打動雲門舞集藝術總監林懷民,其作品《好了歌》在“中廣”年度歌曲中獲得第一名。1981年,滾石唱片發行的首張專輯就是由吳楚楚、潘越雲、李麗芬共同錄製的《三人展》。李泰祥1974年任臺北市立交響樂團指揮,作品包括《橄欖樹》《歡顏》《你是我所有的回憶》等,其中由齊豫演唱的《橄欖樹》尤其受到歡迎。楊祖珺也是“唱自己的歌”運動重要推手,1988年她帶領檯灣第一個“返鄉探親團”前往大陸,是首位在北京市舉辦個人演唱會的臺灣歌手。

上世紀70年代末,鄧麗君的歌曲在大陸流行開來,兩岸開啓音樂上的交流。80年代,臺灣唱片公司百家爭鳴,其中最主流的唱片公司有吳楚楚和彭國華創辦的飛碟唱片,旗下有“四大天后”蔡琴、黃鶯鶯、蘇芮、王芷蕾,知名創作人陳志遠、陳樂融、張雨生等人。另一家爲段鍾沂、段鍾潭兄弟創辦的滾石唱片。這個階段,臺灣樂壇影響力擴展到全球華語音樂圈,誕生了王牌製作人兼歌手的羅大佑、李宗盛、童安格、張宇等。值得一提的是,1988年臺灣第一個偶像團體“小虎隊”出現,對兩岸青少年影響深遠。

上世紀末,周杰倫強勢崛起,他擊敗香港“四大天王”拿下金曲獎,也代表臺灣“流行金曲年代”的來臨。在此時期,臺灣音樂人開始來大陸發展。1990年,臺灣金曲獎首次舉辦。從第一屆的年度歌曲《我想有個家》,到2008年的年度歌曲《青花瓷》,再到如今登上《聲生不息·寶島季》舞臺的新風格音樂人代表艾怡良、魏如萱、懷特,金曲獎見證了臺灣音樂的成長。有分析稱,臺灣秉承厚實的文化底蘊、成熟的音樂工業技術和文化品味,仍是帶動全球華語流行音樂新風潮的主要動力,但發展也面臨諸多困難。

臺灣《工商時報》稱,島內流行音樂面臨人才、與外界接軌兩大斷層,尤其數字技術的發展對其衝擊很大。另一方面,臺灣偏重卡拉OK樂風、情歌類型,着重旋律和歌詞,相對而言未重視世界流行的節奏。該報發問道:“面臨數字化大浪、唱片業衰落、商業模式改變、大陸競爭的衝擊,臺灣音樂產業如何絕地重生?當燈光亮起、音符落下,臺灣該如何引領華語流行音樂下一首?”(張若)