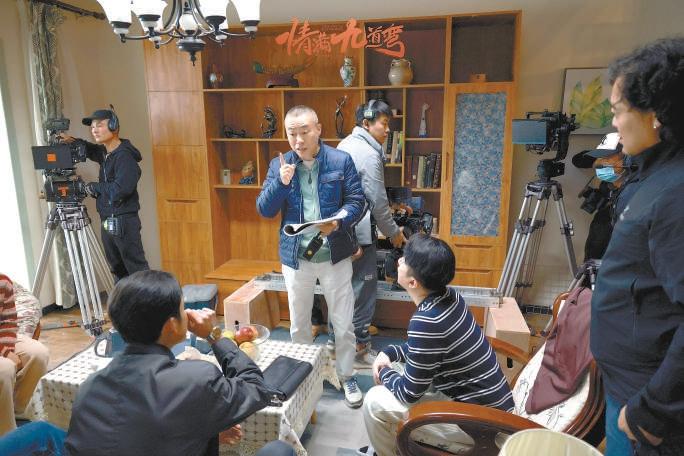

京味劇《情滿九道彎》正在央視八套和優酷播出,這部劇承載了濃郁的地域風味,一經播出就受到很多人關注。導演劉家成說,《情滿九道彎》沉澱了京味劇主創多年的思索,也是獻給北京這座城市的“青春之歌”。

項目放了九年才啓動

劉家成導演和王之理編劇,自《傻春》就開始合作。2014年還在拍攝《情滿四合院》的時候,王之理前往現場探班,聊起來已經創作了“傻春”和“傻柱”,那麼下一部就可以寫“傻茂”的故事,“從一個家的愛情,到一個院的故事,再寫一條衚衕,一個街道”,《情滿九道彎》的概念雛形就此打下。

2017年,《情滿九道彎》劇本初稿完成,但並沒被看好,因此擱置數年。劉家成回憶,直到2021年,優酷找到他,告訴他觀衆這些年一直在重看《情滿四合院》,希望能夠再出一部新的京味劇作品,雙方一拍即合,纔有了今天的《情滿九道彎》。

因爲間隔了大約快7年,當年的想法和劇本都要再做調整。劉家成透露,他和編劇王之理重新梳理劇本,讓故事更加符合如今年輕人的心態,“尤其是感情線部分,如何讓這種發生在過去的故事,人物感情的選擇更加符合現代的價值觀,這一部分是重點。”

人物選擇暗合時代發展

《情滿九道彎》將故事放在一條衚衕裏,視角聚焦至上世紀八九十年代。一起長大的楊樹茂(韓東君飾)、葉菲(熱依扎飾)、史小娜(陳瑤飾)、趙亞靜(種丹妮飾)等幾個年輕人在恢復高考後,面對時代大潮,抓住改革開放機遇,實現人生的種種躍遷。和之前的京味劇大不相同,這次的故事講述了現代中國和當代北京青年的故事,更是將視線從北京延展至改革一線的南方城市。

劇中人不僅走出了衚衕,而且憑藉着個人奮鬥,在改革發展的浪潮中實現了財富積累和個人價值實現。劇中,楊樹茂始終放不下衚衕的生活記憶,在經濟能力變強後買下了九道彎衚衕的一個大院,並藉助機敏的商業頭腦,開發衚衕的文旅資源,反哺衚衕文化。在劉家成看來,這樣一個走出去又走回來的典型人物,恰恰反映了一個時代一批人的人生走向。

“劇中的楊樹茂下海經商是上世紀八十年代,我本人也是從1987年開始轉行做影視的。故事中出現的時間節點,如股票發行、房地產熱等各種現象,包括經商從服裝攤做起,都是那個年代的人共同經歷過的。我們把它提煉出來,放入劇情中,對觀衆來說就是真實可感的生活和煙火氣。”劉家成認爲,京味劇之所以這些年開始被觀衆喜愛,恰恰是典型環境下的典型人物符合大多數普通人的生活閱歷,觀衆覺得可親可感。

拍出北京人獨特的精神氣質

面對京味劇時興起來的浪潮,劉家成認爲,這種熱鬧背後,其實還需要主創者沉下心好好研讀北京的地方文化,“真正抓住北京人的魂,真正瞭解北京人的精神是什麼”。

在劉家成看來,京味劇不是簡單的拍了一條衚衕,說話帶了兒化音。“對北京這座城市歷史文化的理解,應該去挖掘北京人獨特的精神氣質。”以劇中的楊樹茂爲例,作爲知青下海的代表,他的眼界較之前的“傻柱”更爲開闊,在經商過程中有膽有謀,他的“傻”也僅限於爲人的正直善良,這種自嘲和包容恰恰是北京人的代表特點。“北京文化的衣食住行也都有門道,你只有在日常生活中注意觀察這些細節,並且合理地化用到作品中去,才能讓觀衆感受到地道的城市文化。”

他認爲,這些年國產劇內容出現了普遍的同質化,都市劇城市氣質薄弱,高大上的辦公樓和白領故事可以發生在任何一座城市,但地域文化的獨特風味卻就此淹沒。“我曾經提過一個提案,建議我們的報獎工作中,每個城市或地區應該有一部代表地方氣質的作品出來。不管是京味劇,還是海派文化,抑或是雲南風情,文藝作品理應百花齊放。”

作爲土生土長的北京人,劉家成認爲自己更有責任和義務做好北京文化的傳播,做出更多地道的京味作品。據透露,未來他還將拍攝一部有關北京簋街發展變化的作品,暫定名爲《情滿簋街》,這會是他爲這座城市獻上的又一部誠意之作。(記者 李夏至)