3月9日—12日,在觀衆的翹首期盼中,中共江蘇省委宣傳部指導,江蘇大劇院出品,南京民族樂團聯合出品的原創民族舞劇《紅樓夢》將於南京再度起舞,由此掀開2023年全國巡演的序幕。此番已是這部舞劇的第四輪全國巡演,但觀衆熱情依舊不減,所到之處均是一票難求,儼然成爲了演出行業的“爆款”。

舞劇《紅樓夢》爲何越演越熱?究竟是什麼“點”觸發了當下年輕人的情感共鳴?新一輪巡演啓程之前,記者對話民族舞劇《紅樓夢》主創,爲觀衆揭開該劇臺前幕後的甘苦,解密“爆款”背後的創作密碼。

以年輕的方式詮釋“紅樓”故事

作爲中國傳統文化集大成者,幾十年來,《紅樓夢》改編的版本層出不窮,此前有數版影視作品“珠玉在前”,而舞蹈界改編的也已有五個版本了。

2019年,經江蘇大劇院一批年輕文化工作者的集體投票,《紅樓夢》從劇目海選庫中脫穎而出。這令江蘇大劇院副總經理李斯思感到喫驚,“沒想到現在的年輕人會對這樣一部古典文學作品感興趣。”在一些業內人士看來,這個題材的舞臺呈現難度很大,很可能喫力不討好。經過多次商討、論證之後,江蘇大劇院決定從年輕人的審美視角出發,打造這部紅樓舞劇。

於是,舞劇《紅樓夢》請來的主創和主演,均是清一色的“90後”。作爲中國舞蹈界新生代的傑出代表,如何將意蘊深刻的文學名著重構成符合當下審美的舞劇,考驗着這羣年輕人的創作智慧與魄力。

“紅樓夢的故事早已耳熟能詳,在不同的生命階段可以解讀出不一樣的紅樓味道,可以把它當作一個愛情故事看,也可以把它當作一個家族興衰的側面記錄,當然,還可當作那個時代里社會橫切面的浮世繪。”舞劇《紅樓夢》的導演之一李超坦言,剛接下這個項目時,心情是激情且興奮的,但短暫的興奮過後,便是長達半年的“自我折磨期”。

《紅樓夢》內容龐雜、博大精深,究竟該如何講述?

創作過程,其實就是一個解構與重建的過程。李超試圖翻越文學的藩籬,藉助音樂與肢體語言的表達,建立舞劇《紅樓夢》的獨特視角。一遍遍地反覆閱讀原著後,李超發現,最能打動他的還是“十二個姑娘”的命運。最終,他決定從“十二位姑娘”入手,講述“十二金釵”盛開和凋零的生命歷程。

“這是一次勇敢的嘗試,我很感謝觀衆能接受我們的出格和冒險。”李超和年輕的創作者們從常規的舞劇敘事手法中獨闢蹊徑,採取傳統章回體小說特色,分爲“入府”“幻境”“含酸”“省親”“遊園”“葬花”“元宵”“丟玉”“沖喜”“團圓”“花葬”“歸彼大荒”12個篇章,各自獨立又串聯成篇,着重展現個人命運與家族的深沉關聯。

在痛苦和掙扎中“精雕細琢”

“以往的創作我都會有很多的選擇,哪種角度描述故事?畫面是什麼樣的審美屬性、什麼樣的時代背景?情緒是哪種處理、何種質感?然而創作‘紅樓’,就像在一個所有既定中去呈現、複製,然後等着被比較。”

回憶起舞劇《紅樓夢》創排過程,所有主創、演員都彷彿經歷了一場長途負重拉練。身爲導演的李超更揹負着巨大的心理壓力,他和團隊從早到晚都“泡”在排練廳裏,對每一個細節進行雕琢——大到情節的鋪排、音樂的處理,小到肢體動作的發力、舞蹈語言的運用。巨大的壓力讓他的體重噌噌往下掉,一下子瘦了15斤。

排練時,李超一次次地打破時空感,與《紅樓夢》中的人物“古今對望”,甚至產生了一種神奇微妙的情感碰撞。“也許是太投入了,排練整個過程,我一直處於壓抑和緊繃的狀態。”有時候演員們有說有笑地走進排練場內,看到李超面色凝重的樣子,都不敢上前與他攀談,生怕一不小心就讓他出了戲。

《紅樓夢》中人物衆多,個性鮮明,如何用舞蹈動作表達出人物內心情緒,對所有的演員來說,頗具挑戰性。李超自我評價在工作時是有“潔癖”的,他對演員的要求極爲苛刻,每一個動作、每一個眼神甚至是每一口氣息,都要求“唯一準確性”。他還要求演員不能停留在“悅目”的層面,更要達到“賞心”的深度,必須通過深入的思考、情感的帶動來展現人物,“你心裏有的東西,肢體和表情才能到位。”

《紅樓夢》主要演員分爲兩組。今年25歲的年輕舞者姜愛東,在劇中飾演賈寶玉,這是他第一次接觸這類題材的角色,如何將人物的性格拿捏得當,呈現屬於自己風格的賈寶玉,成了姜愛東考慮最多的事,“因爲賈寶玉的表現好壞,將直接影響整部劇的呈現。”

爲了更好地貼近角色,姜愛東查閱了許多文獻資料,也反反覆覆看了之前的影視劇,從中對比、打磨人物的表現手法,“塑造賈寶玉,最重要的是把握他的眼神,活潑靈動又不失真摯。直到今天我仍在研究,希望能夠更好貼近他的真實內心。”

舞臺作品與文學作品對話的探索樣本

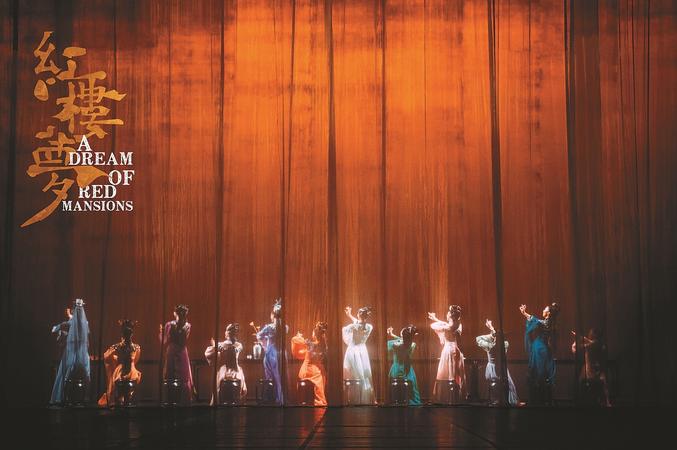

2021年9月,民族舞劇《紅樓夢》迎來了首場演出。舞臺上,輕撩帷幔,靜推屏風,十二金釵身着鮮豔華服、徐徐起舞,紅樓之景如油畫畫卷般在觀衆面前徐徐展開,令人沉醉。

這之後,無數的好評如排山倒海般襲來,豆瓣8.6的高分、場場爆滿、許多觀衆二刷三刷……2023年,舞劇《紅樓夢》計劃進行超過60場的全國巡演,上海、成都、景德鎮、濟南、臨沂等城市開票即售罄。

這樣的票房盛況,讓江蘇大劇院總經理、出品人廖屹直呼“沒想到”。但他內心更爲欣喜的是,演出吸引了大批年輕人走進劇場,這說明,中華優秀傳統文化正在受到青年一代的喜愛。

“民族舞劇《紅樓夢》將傳統題材成功地實現了創造性轉化、創新性發展,以舞劇的形式傳遞了中國的傳統文化及審美意境,當代性強,很符合年輕人的口味。”在廖屹看來,舞劇《紅樓夢》不僅完成了傳統文化從古至今的解讀,也成爲了中國舞劇與經典文學作品對話的探索樣本,更讓他看到了傳統題材藝術創作更廣闊的空間。

面對紛至沓來的好評,李超同樣始料未及,“這就是經典文學作品的生命力,也是中華優秀傳統文化的生命力。”有的時候,看着臺下的觀衆熱淚盈眶,李超也會抑制不住地泣不成聲。“百年以後,觀衆仍然會被那個年代的女性故事所吸引、所感動,這大概就是傳統文化的力量,女性的力量。”

當然,舞劇《紅樓夢》也並非沒有遭遇過批評,面對批評,主創們會把觀衆的意見一一收集起來,一邊演一邊改。比如很多觀衆反饋:“太想看十二個姑娘同框了!”所以在之後的版本中,導演又創造性地加入了“新場面”,“原著裏,《紅樓夢》中的12個姑娘沒法同時在大觀園裏出現,我們針對‘遊園’這一章節,重新作曲、重新設計舞美、重新編舞,借‘惜春筆畫大觀園’之由,給了十二金釵齊聚的機會,因爲我們對這一羣姑娘和寶玉太喜歡了,所以想在舞臺上送給他們一份團圓。”

“我們深知自己還很年輕,但對待傳統文化的敬畏之心和劇場藝術創作的野心同樣捧在手心。或許,曹先生之後就再沒有完滿的紅樓之夢,亦或許,‘遺憾’纔是紅樓夢最完滿之處。”一次演出結束之後,李超在社交平臺這樣寫道。

“我沒法給這部作品打100分,但我至少可以給自己打100分。”對於李超而言,年輕觀衆願意多次走進劇場,並且細細琢磨“紅樓夢”背後的故事,這部舞劇的意義已然達到。(記者 王慧)