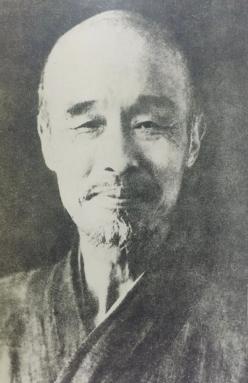

一首膾炙人口的《送別》,穿越百年時空的距離,於今天仍然散發着經典而又流行的魅力。而比這首歌曲更讓人心折和神往的,卻是它的作者——李叔同(弘一大師)的非凡人生印跡和成就。

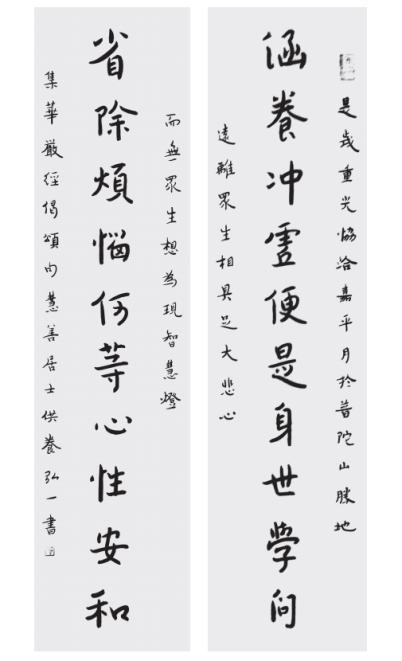

李叔同是新文化運動的先驅,開現代藝術啓蒙教育之先河。他在國學、詩詞、音樂、美術、戲劇、書法、篆刻等方面都具有極高的造詣,是一位中國20世紀前半葉光耀一時的藝術家和風華才子。後來,他斬斷塵緣,又成爲一位拔乎其萃的佛門代表人物,被譽爲僧德昭昭的雲水高僧。

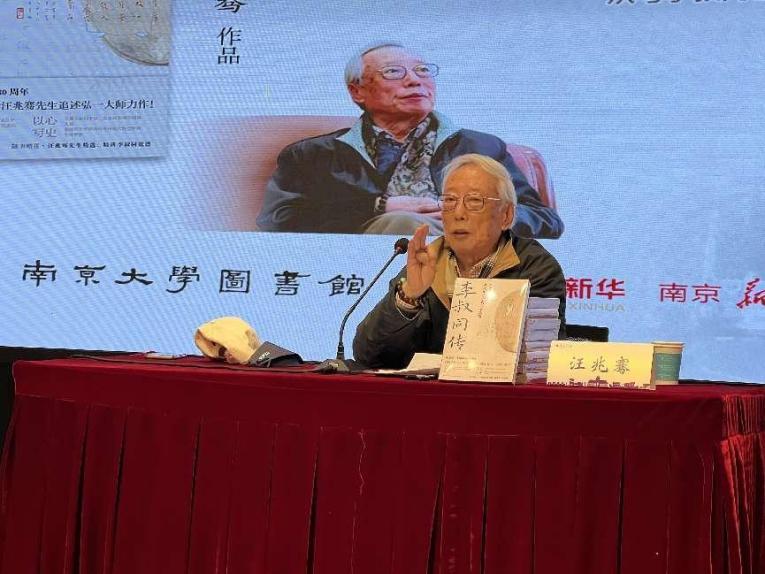

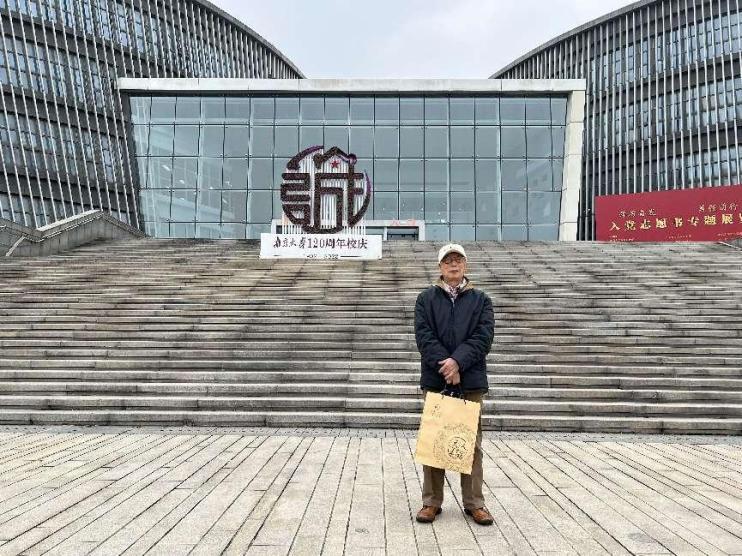

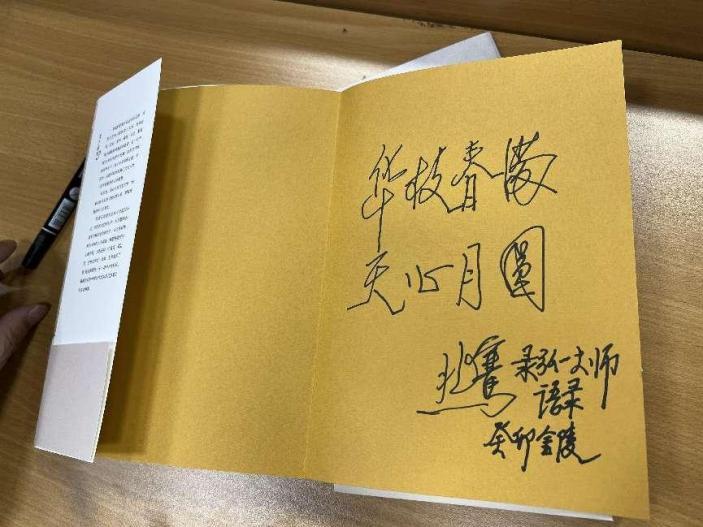

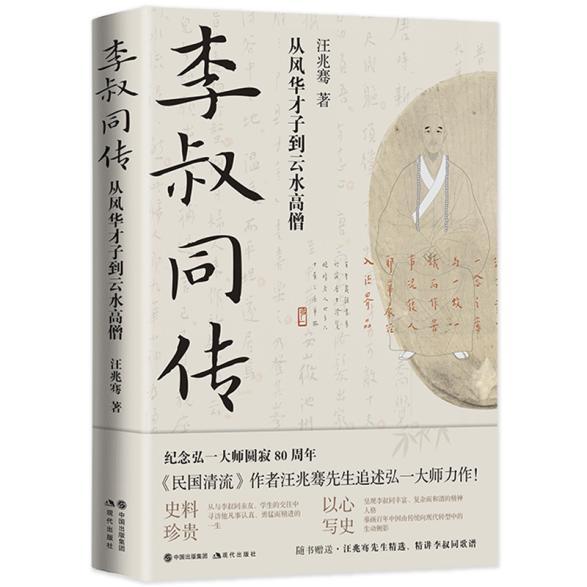

陽春三月,春風拂柳時節,南京大學圖書館、鳳凰新華、南京新華書店聯合現代出版社共同主辦“全民閱讀走進高校”的閱讀推廣活動,著名作家、文化學者汪兆騫先生,攜作品《李叔同傳》造訪古都南京,開始爲期兩天的三場新書分享活動。

三場分享會分別在,南京市鼓樓校區中央路201號金茂匯5F大衆書局、南京大學仙林校區杜廈圖書館報告廳和南京大學鼓樓校區圖書館報告廳開講。三場活動的現場,汪兆騫先生與讀者朋友進行了熱烈的交流。

主辦方介紹道,汪兆騫生於1941年,人民文學出版社編審,《當代》原副主編兼《文學故事報》主編,中國作協會員。作品有《民國清流》《文學即人學》《我們的80年代》《啓幕》《別來滄海事》《香盈碧蓮花》《春明門內客》等,深受讀者好評。尤其是經典史詩級民國大師集體傳記《民國清流》系列七卷本,在文化界和讀者圈有着極好的口碑和影響。在《李叔同傳》一書中,汪兆騫先生以心寫史,致力於呈現李叔同豐富、複雜而和諧的精神人格,還原了他凡事認真、勇猛而精進的一生。

在分享會上,汪兆騫先生談到,他創作《李叔同傳》的初衷,源於和著名學者邵燕祥的一次交談:

有一次,詩人雜文家邵燕祥夫婦,在新僑飯店請我喫飯時,邵老哥說,你完成《民國清流》這部長卷之後,可以乘勢寫寫李叔同,“他是風華絕代的才子,又是拈花一笑的雲水高僧,他可能不在乎身後的譭譽長短,但人們應該記住這位大師。”

汪兆騫先生說,他人生的獨特經歷,也讓這部書有了別於其他關於弘一大師傳記的感性與溫度。汪兆騫的童年,是在天津意奧租界一棟意大利風格帶花園的別墅度過的。梁啓超先生的飲冰室,曹禺故居,都在這一片別墅區。以這一童年百草園爲圓心,輻射開去,他就與中國近代史的諸多聞人有了直接或間接的接觸和聯繫。

汪兆騫先生說,他就讀的學校,出校門往北,一箭之遙便是糧店后街60號李叔同故居。因此,在《李叔同傳》一書中,他從與李叔同親友、學生的交往回憶中,尋訪弘一大師鮮爲人知的人生蹤跡:

雖然寫李叔同傳不是件易事,卻也是我一直的願望。與李叔同大師結緣於我出生的天津,上個世紀四十年代末我就讀的小學,離大師的故居糧店后街六十號,仗一箭之遙。機緣巧合地是李家親戚的後代與我同班,語文老師又與李叔同謀過面。老師常帶我們去六十號參觀活動,總是唱《送別》“長亭外,古道邊,芳草碧連天……”那座高懸“進士第”的宅院,成了我的樂園,每次看到大師的遺物,彷彿蒙朧地見到大師。

五十年代末我轉學到北京六十六中學讀高三,語文老師林逸君,喜歡我的作文,她的兩個女兒又與我同班,有了經常到林老師家去請教文學問題的方便,識得了她的夫婿佛學家虞愚,他在上個世紀二十年代廈門大學畢業後,師從李叔同,學因明、習書法,得大師真傳。給我講了不少大師的故事,讓我對大師有了更深刻的認識。多年來,對李叔同的興趣不減。

在南京大學的分享會上,汪兆騫先生特別談到了南大學生熟知的校歌《南京高等師範學校校歌》。這首校歌創作於1916年,是原南京高等師範學校(南高師)校歌,由南高師首任校長江謙作詞,而譜曲正是李叔同。

大哉一誠天下動,如鼎三足兮,曰知、曰仁、曰勇。

千聖會歸兮,集成於孔。下開萬代旁萬方兮,一趨兮同。

踵海西上兮,江東;巍巍北極兮,金城之中。

天開教澤兮,吾道無窮;吾願無窮兮,如日方暾。

時江謙仰慕李叔同的才學和對藝術的造詣,邀李叔同到南高師任教,顧問二年,可謂知人善任。李叔同投桃報李,到南高師後,便組織寧社,借佛寺陳列字畫,引起學生對藝術的喜愛,同時吸引了南京各界人士關注,這成爲古城金陵的一道文化景觀。

李叔同在南高師,以淵博的學識嚴謹教學,以藝術家的心靈陶冶學生的情操,培養學生高尚的人格,被稱“人格導師”。李叔同出家後,在給天津侄子李聖章的信中,總結執教生涯時說:“任杭教職六年,兼任南京高師顧問者二年,及門數千,遍及江浙,英才蔚出,足以承紹家業者,指不勝屈,私心大慰,弘揚文藝之事,至此已可作一結束。”1939年,時值弘一六十壽誕,江謙仍難忘故人,賦詩《壽弘一大師六十週甲》,詩云:

雞鳴山下讀書堂,廿載金陵夢未忘。

寧社恣嘗蔬筍味,當年已接佛陀光。

汪兆騫先生說,他創作《李叔同傳》一書,努力從人物的精神着墨,力求寫出一個真實的、有血有肉的、有豐富複雜個性的李叔同,併力求富於歷史、文獻、社會學等多方面價值,而且具有生命的美學價值。他把廣闊的、豐富的、多層面的社會歷史內涵維繫於複雜的,既充滿矛盾又和諧統一的李叔同一人之身。抑或說,是通過對李叔同命運的展示、人物的塑造,滲透折射出豐厚的社會歷史內容,併成爲一面映照複雜人性的鏡子。

李叔同才情絕代,是中國現代戲劇實踐和現代美術教育的先行者,首開人體寫生課,驚動各大學府;他在繼承中國傳統詩詞的基礎上,汲取西方音樂的營養成分,不僅帶有音樂的現代技法,而且蘊含豐富的思想,一首《送別》傳唱至今;他身上充滿藝術氣質,舉手投足都有一種美感,超越傳統文人的優雅,他以儒雅、謙默、柔弱的生命形態,蘊含着強大的生命力量,在泰山壓頂之時,巋然不動;他的書法“弘一體”天朗氣清,天地廣闊,脫離了世俗的審美境界,達到了宗教與道德融爲一體的境界;他持律精嚴,力振戒律不修,僧格委地的頹風,用生命修佛,追求靈魂的大圓滿,成爲律宗中興大德;國難當頭,他的一句“殉道應流血!”振奮中國僧俗界的抗戰意志;他自覺地繼承了中國“士”的文化精神,不分儒、道、佛,凡具備善意良知,高尚人格者,本着隨分的因緣,都取其精華,圓滿完成華嚴境界,並使中國傳統文化的意義超越狹義的宗教範疇。

曾經點亮過中國近現代史星空的一代文化大師,已消逝在歷史的煙塵中,而汪兆騫獨特的人生經歷,可能是當下爲數不多的能觸摸這些大師衣角並向大衆傳遞其溫度的人。這一獨特價值,在《李叔同傳》之中,顯得尤爲明顯,能讓我們能夠更爲真實地理解李叔同。

李叔同,他從來不是一個神,而是一個真真切切的人。