摘 要:本案例描述了新石器無人車作爲未來城市基礎服務設施,在各大場景的商業化落地的科技成果。如無人配送、無人零售、城市服務、教育創新等領域,目前已實現大規模常態化運營,且商業價值凸顯。尤其針對傳統物流“最後一公里”的配送難題,新石器深挖行業痛點,不斷迭代產品、創新技術,通過人機協同的方式,幫助行業實現降本增效。2022年,新石器無人車最新車型X3P面世,並於下半年量產投入使用。該車型無論是從自動駕駛軟件技術、智能硬件配置,還是使用功能等方面都可圈可點。基於數據驅動的自動駕駛算法,使其能夠實現高效、低成本的高價值數據獲取,24小時不間斷學習;感知定位方面,採用行業領先的LiDAR與Camera的BEV-Fusion多元異構傳感器融合感知和多源融合感知定位技術方案,讓無人車能夠眼觀六路、耳聽八方,靈活應對各種複雜場景及路況;面對海量數據流依舊從容,可靠穩定的實車表現,得到了衆多企業一致好評。

關鍵詞:新石器無人車;自動駕駛;科技創新;場景應用;無人配送

案例正文:

2022年的春天,數百輛無人車投身於上海抗疫一線運輸物資和果蔬;2022年的夏天,陝西17運的現場,數十輛無人車隊有序運送商品和紀念品,做好後勤服務保障;2022年的金秋,憑藉智能便捷的購物體驗驚豔服貿會,讓全世界都看到了來自中國自動駕駛的科技魅力。

如《“十四五”數字經濟發展規劃》中提到的,培育無人配送等新增長點,穩步推進自動駕駛、無人配送車等應用。同年交通運輸部、科技部也鼓勵企業積極探索自動駕駛技術規模化應用,推進無人車研發和試點應用。種種利好政策的陸續出臺,讓無人車這個新時代的智能化產物,一躍成爲傳統業態轉型創新的新着力點。

走在北京亦莊的街道,隨處可見的無人車彷彿讓人置身“未來之城”。看着它們忙碌的身影,不禁想問:它們是如何做到靈活穿行人羣、安全駛過紅綠燈、順利將貨物送到用戶手中的?這離不開它背後強大的自動駕駛技術支持。

安全過馬路、靈活避障背後的“感知科技”

每天無人車上路都可能遇到各種各樣的路況問題,“鬼探頭”式的行人、自由竄行的貓貓狗狗、其他車輛的急剎急停急轉、加塞並道等,要想安全通過,就需要像人一樣聰明,能夠“眼觀六路、耳聽四方”。對於無人車來說,感知就好比“人眼”,是無人車與外界環境建立聯繫的“第一窗口”。

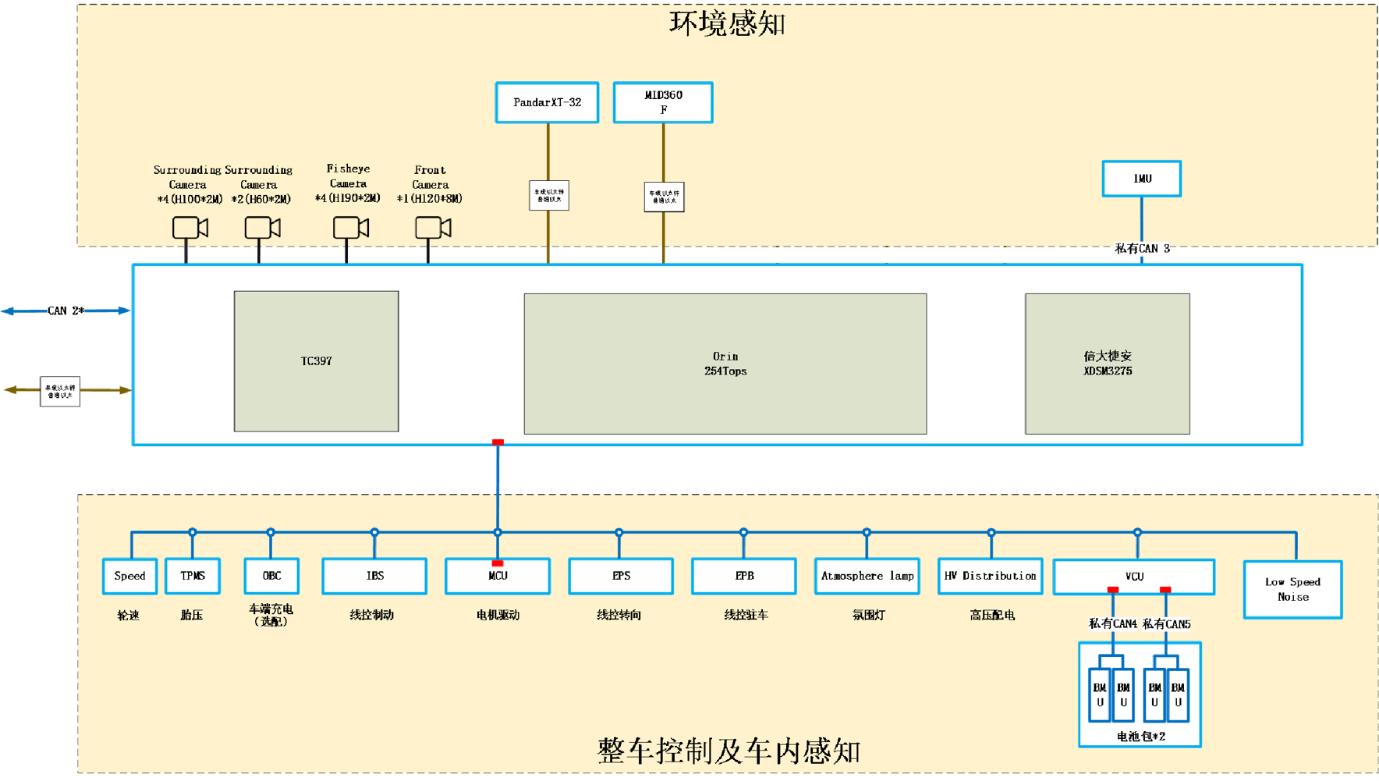

因此,新石器採用1個禾賽32線激光雷達作爲主雷達、1個棱鏡式激光雷達作爲補盲雷達,同時在車輛前後左右採用6個環視攝像頭進行目標感知。此外,新石器還採用了1個120°前視攝像頭進行信號燈、車道線以及交通標識的感知,同時在四周部署了4個魚眼攝像頭作爲安全保障。由於目標及環境感知的模型較爲複雜,算力需求大,所以新石器更是自主研發基於異構架構的智能駕駛計算平臺Neowise,通過集成算力達到254Tops的NIVIDA Orin芯片,搭建起一個更優的智能駕駛系統硬件架構,爲無人車自主感知及自動駕駛保駕護航。

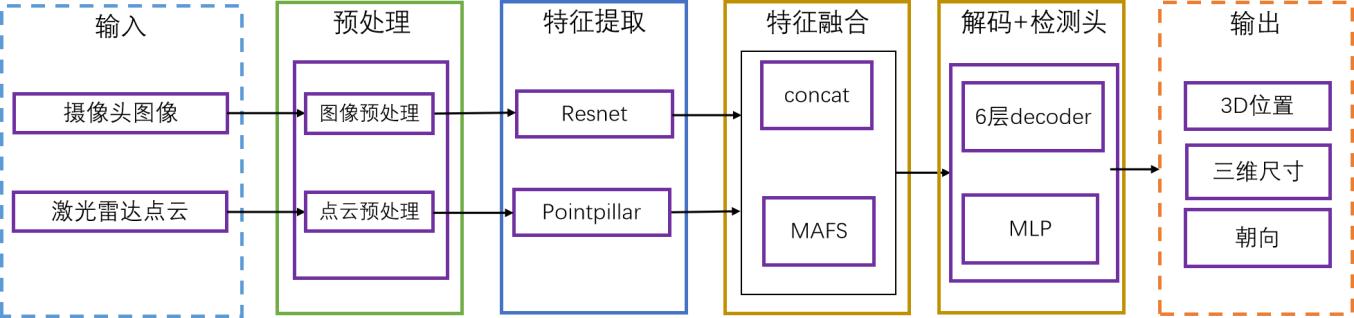

基於這套智能駕駛系統硬件架構,新石器採用了一套基於BEV-fusion的多元異構傳感器的數據融合感知方案,它可實現行業內視覺與激光雷達雙層零死角覆蓋,支持攝像頭視覺與激光雷達點雲冗餘及融合感知。

這是目前行業領先的一種感知方案。通過在BEV空間下構建一個通用的可容納各種不同傳感器的3D目標檢測框架FUTR3d,對於不同的傳感器輸入數據,先做數據預處理,然後根據它們各自的模態形式分別用不同的backbone去提取特徵。它更類似於前融合感知,完全由數據驅動,信息可以無損保留,精度更高。

通俗來講,就是將2個激光雷達和11個環視攝像頭的特徵全部轉換到BEV空間做特徵融合,並基於融合的特徵完成更全面的感知。這套系統可以充分利用各傳感器的優點,並克服相應的缺點,實現前後40米以及左右30米範圍內無死角感知。確保無人車可以精準檢測目標、車道線,識別紅綠燈,從而保證無人車行駛安全。

無人車要經得起多重考驗

我們常把無人車比作是一個“四個輪子的大型智能手機”,如果遇到信號差、遮擋強的路況,它很可能會上演“憑空消失”或像脫繮野馬“放肆自在跑”的戲碼,交通隱患巨大。因此,新石器全新自研“多源融合感知定位”技術方案來確保車輛的穩定運行。方案主要採用的是北斗、GPS、伽利略等主流高精度衛星定位技術,輔以慣性導航以及點雲、視覺SLAM技術,可實現釐米級定位和精準調度。在遇到環境開放的場地,應用GNSS進行衛星定位,而在強遮擋、信號差的空間,則使用內置高精度IMU進行輔助定位,同時基於視覺與點雲的多傳感器冗餘設計,支持無人車定位系統在24小時及多種天氣環境下的多工況可靠運行。

近年來,隨着自動駕駛技術的不斷成熟,越來越多的無人車開始從“測驗場”走向“示範應用場”。簡單的幾字之差,面對的卻是“海量數據流”的暴擊,新石器無人車選擇用強大的“雲-邊-端”自動化數據閉環系統來迎接這場“數據暴風雨”。

在實際運營場景中,新石器無人車扮演的就是“端”的角色,它們每天會產生大量的數據,如果全部上傳到雲會造成巨大的壓力,這時就需要邊緣雲先進行一次前期的“淨化處理”,把各自負責範圍內的數據進行採集、儲存、清洗,然後再將有價值的數據傳到中央雲,中央雲利用這些“數據養料”,進行大數據分析、數據共享,並完成算法模型的訓練和升級,最後將升級後的算法推給“端”,完成自主學習的閉環。總體而言,邊緣雲做的是在接近應用端的節點上完成計算,補充車端算力的同時滿足系統實時性、安全性需求;而中央雲則憑藉其強大的計算能力,將業務規則和模型優化輸出到邊緣側,從而更好地保證整個雲-邊-端系統的高效運行。

聚焦到現實應用場景,雲-邊-端協同的價值有哪些呢?舉個最簡單的例子,在無人車經過交叉路口時,需要融合激光雷達、攝像頭這些傳感器收集到的數據並進行全息感知,這個數據量是非常龐大的,如果直接上傳到中央雲,然後得到反饋後再下發到車輛,所用的時延完全無法滿足交通的安全性要求,很可能會造成交通事故。而邊緣雲計算可以將這些前端的信息進行融合,然後發送給雲端,進一步處理後再給到車輛,整個過程控制在100毫秒內,實時性和可靠性都會有保障。

這正如新石器市場副總裁劉明敏所說的:“那些‘等不及’上傳到雲端決策再交互的場景數據,邊緣雲是最好的‘消化池’。它在距離無人車最近的地方(最靠近數據的地方)進行計算,大大減少數據的‘通勤時間’,成爲中央雲的有力補充。‘雲-邊-端’協同構建起更低時延、更全局的數據閉環系統,已成爲實現自動駕駛技術創新應用的最優解。”

撐起“場景落地的一片天”

2021年5月,新石器無人車率先獲頒國內首批無人配送車牌照,合規上路。一年多時間來,已陸續在全球13個國家、40多個城市的無人配送、無人零售、城市服務等場景進行規模化落地應用。不僅具備了高效的適應力和多變靈活的模塊設計能力,還積累了海量的場景數據和對Conner case的應對能力,所以即便是深入老舊社區、醫院等複雜的場景執行任務都不在話下。

據劉明敏回憶:“2022年上海疫情,新石器投放161輛無人車,累計交付防疫物資近50萬份,無接觸配送生活物資100多噸。可以想見,如果能有更多的無人車投入使用,它們所產生的的運力‘威力’將有多大。”

近幾年,隨着汽車電動化、網聯化、智能化的加速演進,各地政府的強大政策指引,“無人車”已成爲當前交通運輸業創新發展的首選。加之大中型城市普遍面臨“快遞外賣人員緊缺、物資配送困難”等諸多難題,讓無人車擁有更好的實戰空間,它將通過人機協同的方式,幫助整個行業實現降本增效。

儘管每個場景對無人車落地應用的需求有所不同,但核心的邏輯始終如一,那就是讓每個人都享受到無人駕駛帶來的全新服務,而這也符合新石器無人車創立的初衷:希望可以在更多應用場景探索更多可能性。案例評點:

“新能源+人工智能AI,已經成爲傳統汽車產業升級的大趨勢,無人駕駛汽車作爲數據驅動的智能終端,未來將在多種商業和社會特殊應用場景中規模化落地和普及。新石器在自動駕駛領域深耕,藉助海量數據不斷更新迭代,形成了高效安全和標準化的運營體系。團隊具備傑出的產品創新能力和強大的軟硬件技術研發實力,我們看好他們在更多領域以及全球市場的拓展空間。希望新石器面向未來,凝心聚力,打磨出更優秀的產品去服務大衆,創造更廣泛的商業及社會價值。”

軟銀亞洲執行董事劉立坤