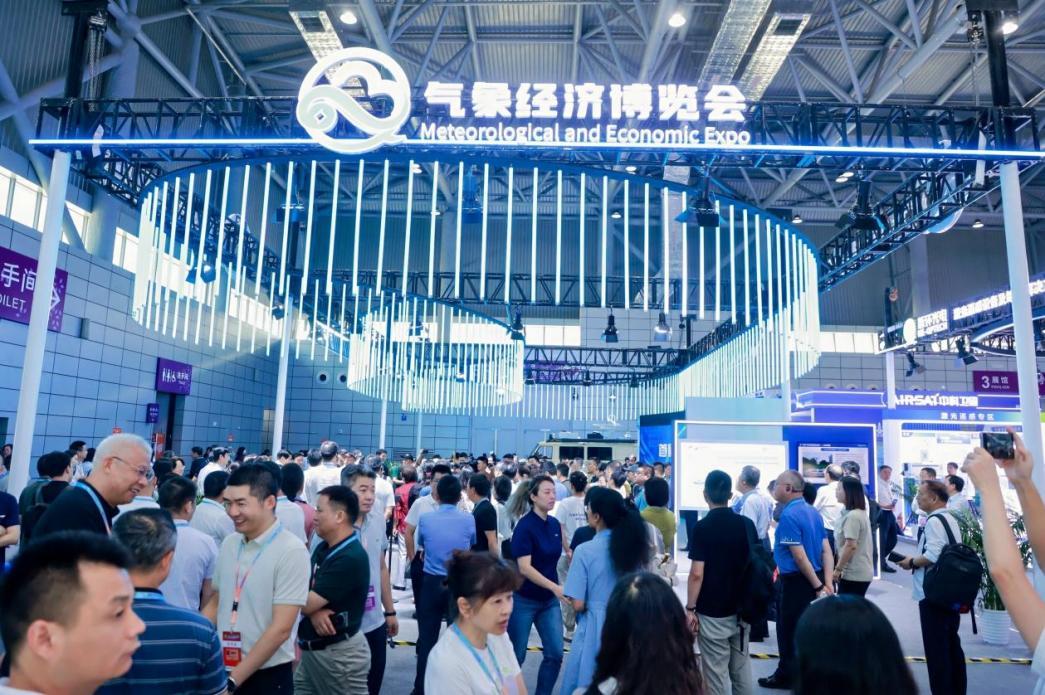

2022年1月8日,上邁(鎮江)新能源科技有限公司(以下簡稱“上邁”)在江蘇揚中市舉行了隆重的1GW輕質光伏基地投產儀式。揚中市人大常委會主任馮錦躍,揚中市市委常委、常務副市長張永意,揚中市油坊鎮黨委書記楊友軍,揚中市油坊鎮黨委副書記、鎮長陳小鋒,上邁董事長、澳大利亞國家技術科學與工程院院士施正榮及相關領導出席了本次活動。

上邁新能源1GW輕質光伏組件生產基地位於江蘇省揚中市油坊鎮,佔地260畝。項目分爲兩期,一期於2022年1月正式投產;二期預計將於2022年6月投產。生產基地建設有公司研發中心及標準化光伏檢測中心、複合材料生產線、輕質組件生產線。具備專利技術複合材料及輕質光伏組件研發與一體化生產的能力。

據瞭解,上邁是由施正榮和一羣業界資深人士所創建的從事新型光伏產品的研究、開發、生產和銷售的創新型科技公司。經過六年的不懈努力,研究開發了無玻璃的輕質晶體硅光伏組件,是晶體硅光伏電池技術和薄膜光伏技術的完美結合。和主流的玻璃組件相比,上邁eArc輕質柔性組件由於具有“輕、薄、柔、美”的特點,可實現定製化設計和生產,且便於運輸,無限地拓展了光伏的應用場景。

1GW輕質光伏組件生產基地的投產,標誌着無玻璃輕質晶體硅光伏組件已成功實現大規模產業化並進入全面市場推廣和應用階段,填補了行業的空白,是光伏產品創新的重要突破和光伏產業發展的無限拓展!更是標誌着光伏5.0時代的來臨。

光伏因其有着零碳發電、綠色環保等優勢,被視爲未來能源系統的主力之一。光伏產業是國家重點發展的新能源產業。中國光伏激盪二十年,是我國改革開放四十年波瀾壯闊的微縮版。在波瀾壯闊的歷史進程中積澱形成的企業家精神,也在激勵着光伏行業風雷激盪中勇立潮頭。

從國外技術封鎖到自主創新,從原材料和裝備依賴進口到全面國產化,從“一窮二白”到引領世界,中國光伏一串串閃亮的企業家名字:施正榮、高紀凡、苗連生、曹仁賢、李振國……這些勇毅篤行的光伏行業企業家們,在歷經行業風雲變幻、跌宕起伏後,依然選擇乘風破浪、奮楫遠航,正是他們的勇毅敢爲和鍥而不捨才成就了中國光伏行業全球領先的絕對優勢。這其中,施正榮正是中國光伏企業家中的先行者。

在我國“碳達峯、碳中和”的深刻社會變革中,光伏產業從起步階段的“微不足道”發展至如今的 “舉足輕重”,再到未來的“擔當大任”,成爲2060年前實現碳中和目標的中堅力量,背後是無數企業家的擊水搏浪。

成爲中國光伏產業誕生和集體崛起的關鍵“火花”,不得不提的一個名字是施正榮,他的名字前可以加上諸多頭銜:無錫尚德創始人、中國光伏領軍人物、“光伏教父”等,但他本人最喜歡的還是“博士”一詞。

1988年,在澳大利亞讀博士期間,施正榮選擇了研究液態玻璃做貼膜。他僅用兩年半時間就完成了博士論文,創造了新南威爾士大學獲得博士學位的最短紀錄。1992年,29歲的施正榮獲得博士學位,成爲世界上實現“如何將硅薄膜生長在玻璃上”第一人。

這塊膜的誕生,對太陽能產業具有里程碑、劃時代的意義。技術的突破,大規模地降低太陽能電池的生產成本,廣泛應用於電視液晶顯示和三維電路設計領域中。

施正榮三十多年的光伏生涯,構建了中國光伏生態系統。學有所成後,施正榮毅然回國,開創了產業報國之路。他引領並推動了中國光伏大規模產業化進程,使中國光伏與世界的差距縮短了15年!自2007年起,中國一直是全球第一大光伏生產國。如今,中國光伏產業在全球市場佔有率已從2010年的50%上升到了2019年的70%以上。我國光伏發電新增裝機連續八年全球第一!

回國創業,無錫尚德火苗燃百炬

點亮燎原的第一把火,還得從二十年前說起。

2001年,施正榮響應國家招引海外高科技人才的政策號召,從澳大利亞回國,創立了無錫尚德太陽能電力有限公司。第二年,無錫尚德第一條10MW太陽電池生產線正式投產,縮短了與西方國家15年的差距,自此拉開了中國光伏大規模產業化序幕。隨着無錫尚德等組件廠相繼投產,成爲了中國第一批現代意義的光伏組件生產代表,當時的無錫尚德在整個中國乃至全球太陽能產業發展中,是具有最強的影響力和示範作用的領頭羊。

此後,無錫尚德駛向了高速發展的軌道,2005年,無錫尚德於紐交所成功上市,並於次年在人民大會堂進行上市經驗彙報。

之後,作爲一家民營企業,無錫尚德先後走入了奧運“鳥巢”與上海世博會,讓光伏的身影出現在更多國家名片與公衆視野中。

時任國家總理溫家寶視察無錫尚德時,對其推動中國太陽能光伏產業的發展給與了充分肯定。以施正榮創立的無錫尚德爲旗幟,中國光伏製造業迅速崛起,2008年,中國成爲全球光伏產品第三生產大國。

鑑於對光伏產業發展的傑出成就,施正榮在中國能源產業發展年會組委會於“新中國成立70週年”之際推出“能源功勳70人”評選活動中獲得“終身成就人物”殊榮,該活動爲人民日報社《中國能源報》舉辦。施正榮還獲得了中國企業改革與發展研究會頒發的“改革開放40年中國企業改革獎章”等多項殊榮。

《求是》雜誌曾刊發《光伏產業的一面旗幟》一文,高度評價施正榮和無錫尚德引領中國光伏產業快速發展的戰略意義,譽其爲戰略高科技領軍人物和戰略科學家。

樹高葉茂,繫於根深。清華大學研究院對中國光伏產業一系列學術研究成果認定:無錫尚德是中國光伏產業發展的“根公司”和“蒲公英企業”,施正榮是一位全球企業家。在當初中國光伏產業一窮二白,無市場、技術、人才、供應鏈的“四無”狀態下,施正榮憑藉他的海外視野、知識經驗和家國情懷,創立無錫尚德、整合全球資源、實現跨越發展。積極培育國內原材料和裝備供應鏈,推動國際合作培養中國光伏人才和技術創新。他確立了光伏技術創新發展理念;奠定高質量產業發展基礎;建立中外光伏科技和產業合作、培養人才;培育和推動中國光伏產業鏈建設;成爲中國光伏產業誕生和集體崛起的關鍵“火花”,爲中國光伏引領世界作出了重要貢獻。

無錫尚德如火苗,一燈燃百炬。在無錫尚德成功案例的激勵下,全國光伏產業進入高速發展期。光伏企業從數枝爭秀到百花齊放,太陽能產業生態逐漸形成——

李振國、鍾寶申等人於2000年在陝西西安成立隆基,最初進口昂貴的硅來製造太陽能光伏電池,並在早期做出了一項遠見卓識的決策——開發自己的單晶晶片生產。如今,世界上大約四塊太陽能硅片中就有一塊由隆基生產,隆基成爲世界上最大的太陽能硅片生產商。

高紀凡於1997年於江蘇常州創辦天合光能,同年,主攻的光伏逆變器的陽光電源在安徽合肥成立。此後,正泰集團完成了由傳統工業電器製造向新能源領域發展的突破,併成爲戶用光伏的龍頭。

產業起步,靠先行者帶頭;產業壯大,則靠衆人拾柴。憑藉成本優勢和政策支持,中國光伏產品不斷擴張產能,並迅速佔領國內外市場。

然而,經濟全球化的大潮中,總有逆行的破壞者。2012年以美國爲首的西方國家打着“雙反”的旗號,瘋狂打壓蓬勃發展中的中國光伏產業,致使擴張中的中國光伏企業受到重挫,各企業開始將重點放在國內市場。類似的案例今天也正發生在華爲和中興身上。

彼時,施正榮遭遇了人生至暗時刻,以一企之力承受多國重壓。巨大的不對稱打擊下,施正榮無奈離開無錫尚德。

或自豪、或嘆息、或慨嘆、或淡然,不容否認的是,無錫尚德爲諸多光伏企業鋪路搭橋。沒有當年的探索先行、聚沙成塔,中國光伏行業也很難實現多元化佈局、創造出今日輝煌局面。

對於施正榮,國家發改委原副主任、國家能源局原局長張國寶曾評價:“我們應該記住無錫尚德的施正榮先生爲中國光伏產業的發展作出的歷史性貢獻。施正榮先生帶來了光伏技術,帶動了中國光伏電池的工業化生產。當然,在後來的經營中遇到了問題,但我們不能僅以成敗論英雄,應承認他們的歷史功績。”

突破“卡脖子”技術, 培育產業鏈發展

從戈壁荒灘到魚米之鄉,從塞北大漠到嶺南大地,我國光伏產業走過了20多年“上山下海”的“拓荒”之路。

產業發展,重點在產業鏈,關鍵在原材料。

然而,我國光伏產業發展初期所需要的多晶硅、硅片等原材料,以及多晶硅鑄造爐、多線硅片切割機等光伏產業生產設備基本全部依靠進口,嚴重缺乏國內自主的供應鏈。

企業越大,責任越大。企業家不侷限於自身企業關起門來發展,而是自足從產業鏈考量,構建良好生態。

爲解決國外通過供應鏈系統對中國光伏行業的遏制,解決“卡脖子”問題,施正榮帶領無錫尚德採用優先使用國產材料、簽署長期供應合同和支付預付款、參股等方式大力培育扶持國內產業鏈相關企業的發展。

在他的扶持下,杭州福斯特開發EVA膠膜、蘇州賽伍開發光伏組件背板、常州亞馬頓和浙江福萊特開發光伏玻璃、江蘇太陽集團開發銅錫焊帶、江蘇通靈開發接線盒、江蘇環太、江蘇億晶、西安隆基和錦州陽光開發多晶和單晶硅片的生產,信息產業部第48研究所,深圳捷佳偉創等開發光伏裝備國產化,這些光伏供應鏈相關企業逐漸發展壯大,構成了我國光伏產業鏈的中堅力量,部分公司也於近來陸續登陸國內資本市場。

在光伏產業鏈中,早期制約中國光伏產業發展的最大的瓶頸是上游多晶硅原料。此前,國外巨頭牢牢控制住多晶硅原料,價格高企,一度出現出有價無市的局面。我國光伏行業發展受到了極大的限制。

“我們的產能已全部賣給歐美公司,現在已經無貨可售”;“你需要跟我們簽署長期供應合同並支付高額預付款,等兩年後我們新的工廠建好了,再給你們供貨”;“施博士開車進入我們廠區,是來偷技術的,不能給他們供應”……。在接受採訪中,施正榮談起了這段被歐美多晶硅企業“卡脖子”的親身經歷場景,何其傲慢甚至侮辱!

慶幸的是,國內早期具有真知灼見的企業家們頂住了外國巨頭技術封鎖的壓力,勇敢地進行了多晶硅生產國產化的實踐。包括江蘇中能、四川永祥和青海亞洲硅業等企業。其中青海亞硅更是由旅美歸國留學精英王體虎博士於2006年底在青海創建,憑藉他在美國國家可再生能源實驗室從事二十多年硅材料的研發的知識和經驗,紮根青海15年,帶領團隊務實創新,埋頭苦幹,自力更生,艱苦奮鬥,將亞洲硅業建設成爲全球領先的高純多晶硅材料供應商之一,爲構建青海新能源產業高地和中國光伏產業作出巨大貢獻。

施正榮被同爲具有家國情懷的科學家和技術型企業家王體虎博士的愛國創業精神所吸引,在2011年,光伏行業發展遭遇重挫,亞洲硅亞老股東不願繼續投入,公司發展岌岌可危的情況下,施正榮向亞洲硅業伸出了援手,跟王博士共同擔起了亞洲硅業發展的大任。10多年來,公司從未有過分紅,所有收益繼續用於公司的擴產建設。

目前亞洲硅業已是青海省規模最大的光伏製造企業,公司現有高純多晶硅產能2萬噸/年,新增在建產能3萬噸/年,位居行業前茅。

公司目前員工近2000人,擴產後員工將達到3000人,有效帶動了當地就業。隨着亞洲硅業等國內多晶硅廠商的投產,國外廠商對多晶硅的壟斷局面被打破,解決了國外“卡脖子”的問題。亞洲硅業紮根青海15年,正在爲構建青海新能源產業高地做出貢獻。

經過短短的15年,中國多晶硅產業從無到有,從國外技術封鎖到自主創新,從主要裝備依靠進口到全部國產化,能耗從每公斤300度電降至每公斤60度電,加快了光伏組件的製造成本的下降速度,實現了光伏發電平價上網的夢想。

目前,國內企業已牢牢控制光伏行業各個產業鏈,這翻天覆地的變化,從數據可見一斑:我國生產的硅片、電池片、組件在全球的佔比分別爲96%、83%和70%,光伏成爲中國製造的又一張名片。在麥肯錫《中美產業優勢對比報告》裏,中國光伏產業成爲唯一一個全面領先美國的產業,被評爲滿分。

始終如一,追求無盡

經歷幾年沉澱後,施正榮帶着他的新公司和新產品再次出現在上海的一次光伏展會上。他頭髮已有些花白,但仍手持話筒在展臺親自講解光伏組件產品。

回國創業那年,施正榮37歲,2022年,現在的他已近60歲了。

施正榮表示:我從來沒有離開過這個行業。

困難常常伴隨希望,挑戰往往蘊含機遇。應對困難的最好武器是發展,迎接挑戰的最佳選擇是創新。施正榮換了賽道。

“回想我30多年的光伏生涯,中國光伏從微不足道,到舉足輕重,再到擔當大任,其成功的最大密碼就是不斷進行技術創新和永葆開拓進取的精神。”在上邁新能源1GW輕質光伏組件生產基地投儀式禮上,施正榮再次強調了技術創新的重要性。

2014年10月,曾經的“光伏教父”帶着“輕質組件”再現江湖,成立了上邁新能源科技有限公司(以下簡稱“上邁新能源”)。年近60的施正榮再次用實力和企業家精神向大家證明他沒有被打垮出局。雖經歷人生起伏,但他依然初心不改,用其一生在努力進行光伏科技研發和產業開拓,爲地球帶來更多光明。

有別於一般企業,上邁專注聚焦於輕質光伏領域,是全球唯一專業生產輕質光伏的創新性公司。在中央電視臺的一次訪談中,施正榮曾表示“我好像從未對自己滿意過,總能發現還有更多的發展機會。”也許正是因此,2014年,施正榮帶領上邁新能源(SUNMAN)團隊通過技術創新,研發了專利複合新材料和新工藝,成功實現了新型無玻璃光伏組件的產業化。上邁新能源研發生產的輕質組件厚度僅2mm,重量不足3kg/m2, 並且安裝方式簡單快捷,在當前分佈式光伏電站整縣開發的進程中,以及光伏+工業、交通、城市和鄉村振興建設中,爲客戶提供最有效的解決方案和最優的輕質光伏產品,爲光伏的拓展應用提供了無限的想象和操作空間。

與常規光伏組件相比,施正榮選擇了一條更具挑戰性的顛覆之路,這是一條篳路藍縷之路,也是一條通往勝利之路;

終日乾乾,與時偕行。企業家需站在時代高度,服務國家發展,方能不斷帶領企業實現更大作爲。

可再生能源裝機規模大幅增長的目標下,“光伏+”成爲不可阻擋的趨勢。“光從天上來,綠電進萬家”是光伏企業界的美好願景,也是窮盡終生矢志不渝的追求目標。

計利當計天下利。應對氣候變化,全球同此涼熱。綠色發展、能源轉型的大潮已在全球獲得迴響,湛藍的光伏板在海內外越來越多的屋頂上熠熠閃光。上邁新能源的輕質組件深受日本、澳洲、歐洲和美國等地客戶的青睞,是太陽能光伏領域的又一次重大變革。

截至2021年12月,上邁新能源的輕質組件在全球已安裝了超過100兆瓦。

2019年5月1日,卡塔爾首都多哈,施正榮因其在促進全球可再生能源發展中的巨大貢獻喜獲“推動可再生能源發展終身成就獎”。在頒獎典禮上,施正榮感言道:“我今天很有成就感,因爲我是在石油王國卡塔爾獲得該獎項,充分體現了光伏正在深刻地影響着傳統能源的的主導地位。”

目前,施正榮是澳大利亞國家技術科學和工程院院士、上海電力大學教授、上邁新能源創始人兼董事長。他仍然奮鬥在新能源產學研的一線。他在多晶硅薄膜太陽電池和高效晶體硅電池的技術研究和產業化實踐等方面取得了國際公認的突出成就,在中國和國際光伏領域具有不可替代的行業地位。

“施正榮院士是我們揚中的驕傲,是中國乃至世界光伏發展的標誌性人物。創建尚德,構建了中國光伏生態系統。爲中國光伏產業作出了卓越貢獻!”揚中市市委常委、常務副市長張永意在投產典禮現場表示,上邁基地投產以後,當地政府將繼續營造良好的環境,爲上邁的生產經營保駕護航,全程跟蹤搞好服務,共同把上邁做大做強,把揚中建成一個名副其實的“光伏之鄉”。

施正榮亦表示,上邁必將緊緊圍繞“雙碳”目標這一國家總體要求,全力以赴抓生產、促發展,爲中國和揚中工業經濟的騰飛作出應有的貢獻。

澳大利亞新南威爾士大學教授馬丁·格林是太陽能電池領域權威,被譽爲“太陽能之父”,也是施正榮博士期間的導師。他特地從悉尼爲上邁新能源1GW輕質光伏組件生產基地投產發來視頻祝賀,並深情地回憶道:“我與施正榮博士相識至今已過30年。起先,他是我的博士生,接着,他成爲了我科研的同事,最後他成爲了奠基中國光伏行業的企業家。”

馬丁·格林也見證了上邁的重要時刻:上邁於2017年在悉尼完成了一個輕質組件列車項目。2019年,悉尼海洋博物館230kW輕質組件項目落地。“這些項目皆將輕質組件的優勢發揮到極致。最後,便是今天上邁1GW產線落成儀式。輕質組件顯然是一個具有巨大潛力的市場。”

談起未來,他對中國的光伏產業前景充滿期待:“中國是目前世界最大的光伏組件生產地。而施正榮博士將光伏帶入了平價時代,也將其鑄造成了應對氣候變化的利器。”

當今,中國光伏產業實現了獨立自主,是中國製造的閃亮名片,長板產業。從國外技術封鎖到自主創新,從原材料和裝備依賴進口到全面國產化,從“一窮二白”到引領世界,光伏產業實現了“平價上網”目標和理想。最新數據顯示,截至2021年11月,光伏裝機容量達到2.9億千瓦。在“十四五”期間,有望實現新增裝機容量400GW。光伏正在加速能源結構調整,必將成爲我國力爭2060年前實現碳中和目標的中堅力量!

已過千山萬水,仍需跋山涉水

前路並不平坦,但施正榮堅信,未來中國光伏產業一定能爲全球氣候治理、雙碳目標的達成發揮更大作用,爲創建人類命運共同體作出更大貢獻。

從全球到中國,碳中和已成共識。激盪二十年,光伏行業下一個黃金二十年已經到來。在“碳達峯、碳中和”的時代大潮中,光伏產業迎來騰飛的好時節。善謀者高瞻遠矚,繪就爲全局計、爲世代謀的美好藍圖;實幹者勠力同心,交出能源綠色低碳轉型的精彩答卷。

拓展全局視野,站在時代高度,弘揚家國情懷,是企業家精神的應有之義。“十四五”大幕初啓,新路途前景可期,光伏企業家們將繼續乘着“改革千里快哉風”,與光同行,開啓綠色低碳、高質量發展新徵程。