我在上海市委宣傳部文藝處工作期間,與上海電影界人士接觸較多,其中接觸最多、印象最深的是謝晉。

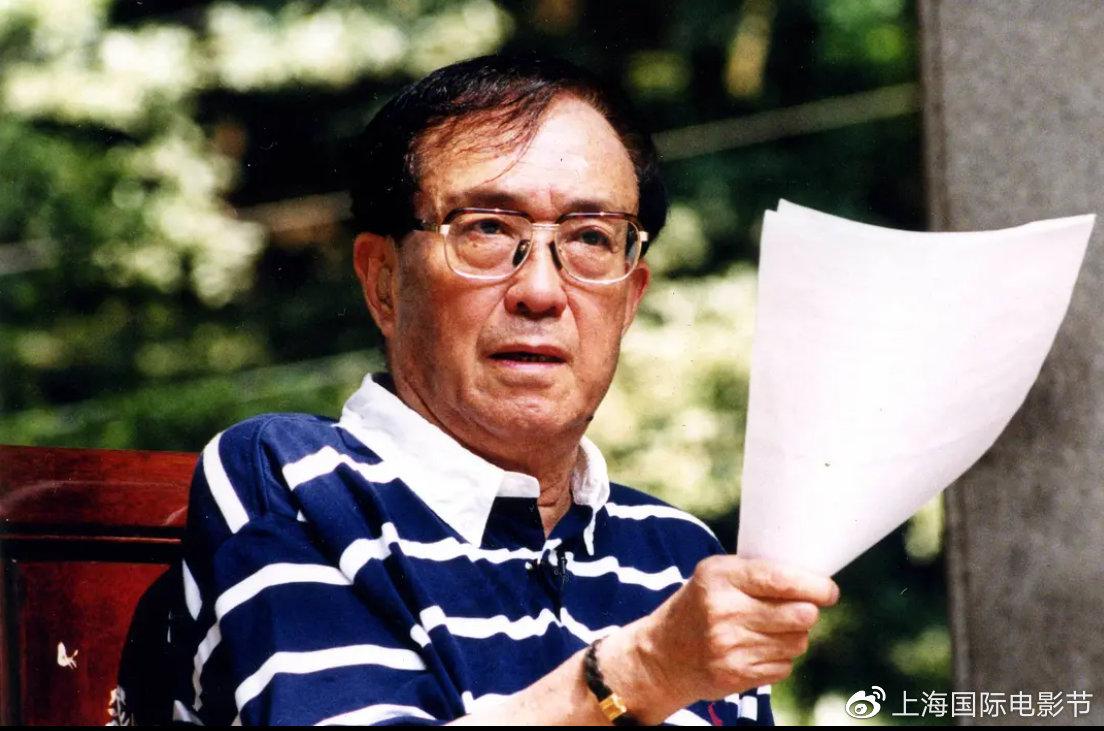

最近,上海國際電影節發佈新聞:2023年是謝晉誕辰一百週年,也是上海國際電影節三十週年,爲此,上海國際電影節在“向大師致敬”單元再次推出謝晉專題系列,放映他的四部經典作品,同時舉辦“紀念謝晉誕辰百年”金爵電影論壇,邀請知名電影人、電影評論家從謝晉導演的經典作品與藝術人生出發,回顧這位電影藝術家跨時代的藝術成就和電影精神,向始終保持着創作激情、爲電影奮鬥終生的他致以崇高的敬意。看到這條新聞,我感到十分欣慰,同時也勾起我對往事的回憶。

2023年是著名電影藝術家謝晉誕辰一百週年,第二十五屆上海國際電影節“向大師致敬”單元將展映謝晉執導的經典作品。

一

1991年以來,得改革開放的前沿陣地之利,廣東的電視劇創作風聲水起,先後有《外來妹》《公關小姐》《情滿珠江》等電視連續劇推出,聲譽鵲起,轟動全國,而上海的電視劇創作仍處於“又多又快,不好不壞”的狀態。爲此,時任市委宣傳部分管文藝的徐俊西副部長要求文藝處定期召集專家,研討全國電視劇創作趨勢及電視劇藝術規律,同時,成立上海電視劇創作諮詢委員會,並下設辦公室負責日常事務。藝諮委由謝晉、餘秋雨、李子云、黃蜀芹、宗福先等上海文藝界大家組成。爲有助於工作的順利開展,我還專門擬定了上海電視劇創作諮詢委員會及辦公室的工作章程。

自此以後,藝諮委就定期在高安路19號5樓會議室舉行工作會議。徐部長原本就是復旦大學中文系教授,一位有風骨、有建樹的文藝理論家,與這些參會的藝術家有着良好關係;再者,因爲會議在下班時間舉行,氣氛輕鬆活潑,與會者暢所欲言,各顯本色。每次開會,謝晉導演不是剛從外地出差回來,就是從劇組趕來。

謝導身材魁梧,愛戴棒球帽,穿攝影背心;說話聲量很大,未見其人,先見其聲;走起路來大步流星,腳步聲音很重。在我眼裏,謝導精氣神特別足,性格豪爽熱烈,就像一團烈火。高安路19號原來是民國時期法國人建的醫院,房間高大寬敞,二樓以上的每一個樓層都有一個橫貫樓宇的大陽臺,所有的窗框都是黃銅製造,打過蠟的柚木地板油光鋥亮,下班後,整個樓內顯得特別安靜。但只要謝導一出電梯,整個5樓的過道上就會喧鬧起來,感覺出來的不是謝導一個人,而是一隊人。

每次開會,謝導的發言總是很熱烈。他的講話直抒胸臆,激情洋溢,而且想到哪裏說到哪裏,有些象意識流。但不管如何發散,他所有的話題幾乎都與電影有關,或者是談創作心得,或者是批評影壇時弊,或者是談自己的創作計劃,生動有趣,充滿真知灼見。有幾次謝導來參會之前恰好去北京開會,並受到中央領導的接見,於是,謝導就會給我們及時傳達中央領導的指示精神。謝導嗓門大,說話充滿激情,我坐在謝導邊上作會議記錄,總覺得炸雷時不時在耳畔響起。幾次會議以後我還發現,如果謝導對會上討論的話題沒有興趣,他就只當什麼也沒有聽見,有時還會壓低嗓門與我交談;而當話題感興趣,並且對他有利,他的耳朵就一點也沒有問題。後來我聽別的電影界朋友說起,謝晉是有這個情況。我想,這種選擇性耳聾或許也是他的一種生存智慧吧。

二

除了藝諮委的活動,在市委宣傳部文藝處的日常工作中,我與謝導也多有聯繫。相處久了,我們也成了朋友。

當年,我住在緊挨着高安路19號的市委機關招待所。這是一幢帶花園的三層的獨幢小樓,其中一樓、三樓對外服務,二樓就給我們新到機關的單身職工做宿舍。1990年代,上海的文藝市場十分繁榮,我晚上經常外出參加文藝活動,一般要到11點左右纔回宿舍。那時候,不要說手機,連電話也很稀罕,整個招待所只有服務檯一部電話。有段時間,謝導經常打電話找我,辦公室沒找到,就打招待所電話。記得有一次我很晚纔回招待所,招待所一位人稱“大塊頭”的工作人員一見到我就說:儂認得謝晉導演啊?今朝夜裏廂伊打了交乖電話尋儂,好像有啥急事體。(上海方言,大意指:你認識謝晉導演嗎?今晚他打了好幾通電話找你,好像有急事。)

第二天一早我就給謝導去電話,得知原來是謝導準備籌拍電視劇《董竹君》《拉貝日記》,要與我溝通市委宣傳部立項與資助的事宜。

1993年,上海謝晉-恆通明星學校成立,專門培養演員苗子,由謝晉擔任校長。學校成立不久,謝晉就邀請我去參觀,並由學校日常工作的負責人袁國英介紹學校情況。時隔多年,我還記得當年謝晉提出的校訓:缺少藝術天賦的,別來;沒有獻身藝術的決心的,別來;害怕喫苦想偷懶的,別來;想做金絲雀的,別來。後來該校加盟上海師範大學,成爲上海師範大學謝晉影視藝術學院,但這條校訓仍然保留。

因爲經常接觸,謝導也不拿我當外人,有好幾次活動結束後聚餐,他都會對我大叫一聲:小趙,你也去!謝導喜歡在紹興風味的飯店請客,所以我對當年新開的紹興菜的飯店很瞭解。每次喫飯時上酒,謝導總是要求上太雕。這是謝導家鄉紹興的特產,酒味甘甜醇厚,平時盛放在陶甕內,喝時再倒入鐵壺內放上薑絲加熱。謝導幾杯太雕下肚,便亮着大嗓門談山海經。等電影的話題聊得差不多了,謝導就聊兒子阿四。阿四有智障,謝導對他特別呵護,而阿四也對謝導感情很深。謝導說:他每次出去拍片,阿四再晚也會等他回來。一進門,阿四就會擺好拖鞋讓他穿上。有一次謝導的一位製片還接着說:謝導在家看劇本的時候,每次讀得開心,就會大叫一聲“阿四”!但阿四幾次奔過去,都發現謝導其實沒啥事,只是高興了吆喝一下,於是再叫“阿四”時,阿四就會說:去!去!去!謝導聽了,也與我們一起開懷大笑。

三

我最後一次與謝導的親密接觸是在1999年。就在這一年,我參加了市委宣傳部立項的重點影片《女足9號》創作。

該片講述的是1990年代初,年輕的國家隊足球教練高波從日本回國後重組中國女足,帶領隊員頑強拼搏,最後獲得世界盃亞軍的故事。該片由上海黃河製藥廠贊助,在開機儀式上,黃河製藥廠一位氣質優雅的女廠長也來到現場並講話。她說:謝晉是中國電影的驕傲,黃河製藥廠支持《女足9號》的拍攝,既是對中國電影事業的支持,更是出於對謝導的敬意、對謝導電影的熱愛。

影片開拍後,我與劇組一起到了浙江的外景地。我與劇組一起住在招待所,有時間就到謝導房間小坐。我多次看到謝導坐在桌前全神貫注地研讀劇本,並在劇本上做筆記。他對電影創作孜孜以求的精神,讓我深受感動。這次出外景,我還與劇組成員一樣,發到一件背上印有“活力鈣”字樣的攝影馬夾。

這件馬夾我從外景地回來後幾乎就沒有穿過,有一年深秋,我在尋找禦寒衣物時又找出這件馬夾,結果仔細一瞧,發現馬夾背面還有兩個口袋,大概是放筆記本或劇本的,對劇組人員來說,的確很實用。雖然我幾乎不穿這件馬夾,但仍然收藏至今,現在堪稱文物了。我留着它,既是保存對一個年代的記憶,也是對謝導的緬懷。當下流行的一個觀念叫“斷舍離”,但有些物品是很難斷、很難捨、也很難離的。

《女足9號》是謝導的最後一部電影,時年謝導已77歲。這以後,電影市場持續滑坡,嚴肅題材的電影越來越邊緣化,取而代之的是動作、警匪、武俠、婚外戀等商業片、娛樂片,謝導這位直面社會人生的嚴肅電影的導演已很難籌到資金。這一時期,聽說一旦有哪位企業家、包括鄉鎮企業家表示願意出資,謝導總是欣然前往,但往往是在對方熱情接待併合影留念後,無功而返。

在我2002年離開市委宣傳部以後,我與謝晉的聯繫逐漸減少。記得有一次我與謝導偶遇,交談片刻,得知他仍在爲《拉貝日記》的籌資奔走。告別後,我回頭看了謝晉有些寂寞的背影,心裏不禁有些傷感,覺得時代愧對了他。此後,我一直期待這部電影能拍攝成功,但遺憾的是最終卻沒有。

2008年10月17日,謝晉赴上虞參加母校上虞市春暉中學建校100週年慶典,次日早上,謝晉下榻酒店的服務員發現謝晉已經停止呼吸,享年85歲。謝導去世的噩耗讓我非常震驚,同時也深感痛心與惋惜。我很難想象一團熊熊燃燒的烈火會突然熄滅。

謝晉是一位深受觀衆喜愛的導演,我遇到的許多觀衆都會說:我們都是看謝晉電影長大的。喜愛謝導電影的不僅有中國觀衆,也有外國觀衆。我在山東大學讀研究生期間,認識一位日本早稻田大學的留學生。他叫藤野彰,與魯迅的老師藤野嚴九郎先生一個姓。他是學新聞的,留學回國後,先後擔任過日本《讀賣新聞》社北京、上海、香港支局的局長。他曾對我說:他有三大愛好:欣賞毛主席的書法、閱讀上海的《文匯報》、觀看謝晉電影。至今我還記得他看了當時的謝導的新作《芙蓉鎮》以後急於向我傾訴、並且心潮難平的神情。

謝導是一個真正的電影人,他將自己所有的才智與熱情都奉獻給了電影事業,無論有怎樣的艱難險阻,都不能使他放棄。他是中國一位國寶級的電影大師,就如法國的戈達爾、瑞典的伯格曼、日本的黑澤明。對於這位以電影爲生、具有高度的政治敏感性、犀利的社會批判眼光、熾熱的人文情懷的導演,我始終懷有深深的敬意。斯人已逝,精神永存!

(本文作者趙建中系中國金融作家協會會員,上海作家協會會員。上海翻譯家協會、上海文藝評論協會、上海電影家協會、上海音樂家協會、上海詩詞學會會員。上海電影評論學會理事。)