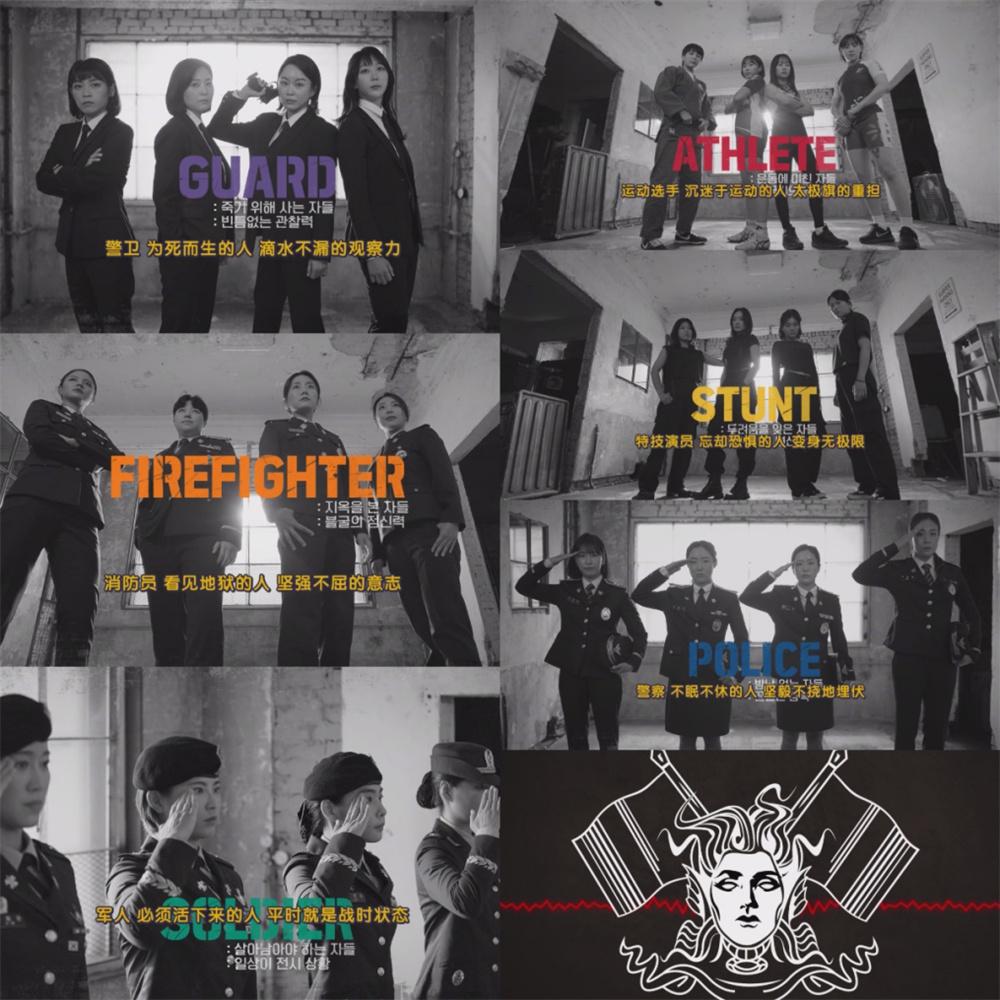

Netflix上一檔名爲《海妖的呼喚:火之島生存戰》(下文簡稱《海妖的呼喚》)的綜藝開播後,在豆瓣上斬獲極高的口碑,評分高達9.6分。這是一檔全女性生存競技綜藝。節目邀請24名女性參賽者,她們分別來自消防員、警察、軍人、警衛、運動員、特技演員等6個職業,前往一個3萬平米的無人島,進行一場爲期7天的“弱肉強食、你死我活”的生存競技,堪稱“女版荒野求生”。

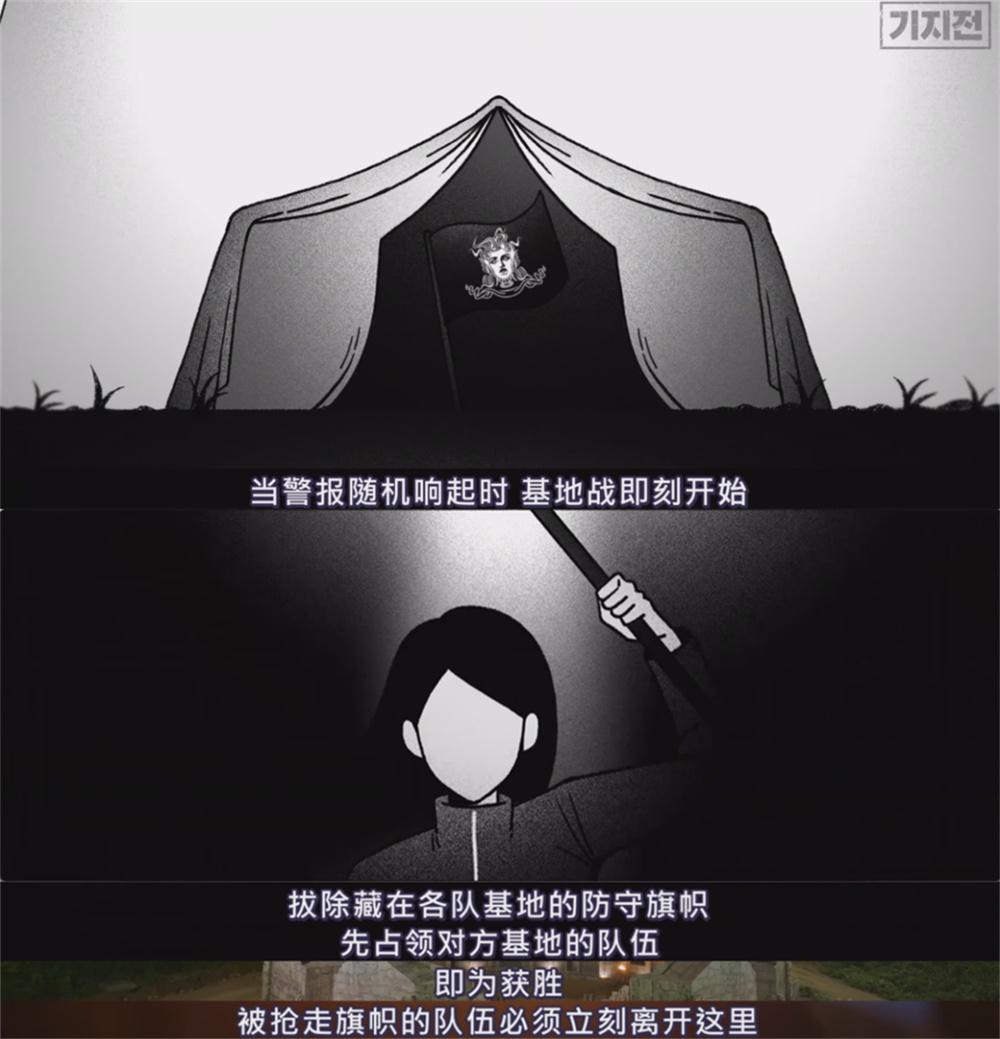

節目將6個不同職業的人分成6個不同小組,每個小組在小島上都有專屬基地。節目的賽制分爲競技場戰和基地爭奪戰。競技場戰,就是在一個類似於鬥獸場的競技場上展開力量的對決,獲勝者在基地爭奪戰中可以獲得某種特別福利。

決定生死的是基地戰,每個基地都有專屬旗幟,一旦基地旗幟被拔,就意味着基地被佔領,全員淘汰。同時,每個隊員背後也有一把個人旗幟,旗幟被他人拔掉,那麼該隊員就在本次的基地戰中出局。

通俗地理解,拔旗幟就相當於是跑男綜藝裏的“撕名牌”,隊員的名牌被撕,那麼就在該次基地戰中淘汰出局;可一旦基地的名牌被撕,那麼基地被佔領,全員直接淘汰出局。這也意味着,每一個基地既要守護好基地旗幟,也必須想方設法拔掉對方的旗幟。

雖然節目的評分很高,但坦白講,在生存競技綜藝裏,《海妖的呼喚》的賽制稱不上新奇,甚至也稱不上“科學”。不同基地的設置,環境天差地別,一些所謂有隱蔽性優勢、但居住環境惡劣的基地,根本沒什麼隱蔽性可言,這也就導致了不同基地的攻守難度差距巨大,有些基地很難攻入,有些基地則“四處漏風”,這讓競爭起點“不公平”。

生存競技類綜藝,比拼的不僅僅是體力,也有腦力,但《海妖的呼喚》則是一檔主要側重於體力博弈的綜藝,哪個隊的體能最好、誰纏鬥能力強、誰結盟後人數最多,誰基本就有可能獲勝。雖然很多隊員很努力地制定策略、探聽情報、設置陷阱,但這些努力在勝負對決中發揮的作用不大。

這就導致了節目雖然邀請了6個不同的職業,但沒有辦法將不同職業的優勢完全發揮出來,有些職業幾乎沒什麼發揮就早早淘汰出局,非常可惜。而相對單一的體能博弈,也導致節目中後段稍顯疲軟。至於節目設置的“復活賽”,還是體能比拼,賽制也簡單得有些敷衍。

《海妖的呼喚》在賽制上雖存在不足,但它仍然受到女性觀衆的熱烈歡迎和交口稱讚。歸根結底,我們確實很難在其他綜藝中,如《海妖的呼喚》一般,如此集中如此震撼地觀看並感受女性的力量。以往的生存競技綜藝,基本就是男性的天下;今年初Netflix的另一部爆款生存競技綜藝《體能之巔:百人大挑戰》,雖然也有女性選手,但她們都快淪爲男性的陪襯,幾乎沒什麼表現空間。這一回的《海妖的呼喚》不同,全女性參與,全方位呈現女性的力量,並粉碎了外界對於女性的各種刻板認知。

其一,去標籤,讓女性獨立行走。

全女性綜藝市面上並不少,但很多女性綜藝,幾乎是思維定式地在先導片裏,或者在女嘉賓之後的採訪中,對她的家庭、事業、婚育情況等進行介紹。也幾乎不可避免地,節目會探討女性在家庭與事業之間如何平衡,女嘉賓再次乘風破浪得到了家裏人怎樣的支持,云云。節目組有意無意地將女嘉賓與她的家庭、婚姻、孩子綁定在一塊,無形中也形塑了公衆對於“女性拼事業”的刻板認知——她必須得到支持,或者她必然要付出怎樣的犧牲,由此加大“女性拼事業”的心理負擔。

《海妖的呼喚》開篇的處理,則乾淨、利落、爽快,尤爲關鍵的是,讓每個女性“獨立行走”。節目並不介紹每個選手的私人信息,她幾歲了,結婚了沒有,有孩子沒有,有怎樣的職業困境……通通沒有。24個人10來分鐘的總括介紹後,立即進入“歡迎賽”——1km泥潭排名賽。節目拋棄慣性思維,純粹地呈現女性作爲獨立個體的奮鬥。

其二,去偏見,捍衛女性的職業選擇權。

《海妖的呼喚》所選取的6個職業,軍人、警衛、警察、消防員等,都是傳統意義上的男性職業,說起這些職業時,我們條件反射也是男性的身影,至今這些職業中男性的比例也遠遠高於女性。從生理結構上說,男性在體能上普遍高於女性,但這絕非意味着,女性就應該從這些職業中排除出去。一直以來,這些職業中也都有許多優秀女性參與其中,並做出了不可磨滅的貢獻。

《海妖的呼喚》爲觀衆呈現了衆多女性從業者的力量、智慧、勇氣和專業力量,捍衛了她們在所謂的傳統男性專屬職業中的存在感,也激勵了熒屏外那些有志於從事這些職業的女性。

其三,去“白幼瘦”,肆意張揚女性的力量。

由於目前市面上的全女性綜藝,以全明星陣容爲主,而女明星則普遍流行“白幼瘦”審美,並且很多時候,我們會以女明星年紀雖然不小,但依然長得很年輕、或者女明星對自我身材的苛刻控制,來論證女明星的“自律”,並將其作爲正面模板予以宣傳。自律是種美德,可審美卻應該多元。女性可以“白幼瘦”,但女性絕不應該爲“白幼瘦”的單一審美框住,甚至誤以爲“白幼瘦”纔是女性美、女性自律的唯一體現。

在這一點上,《海妖的呼喚》具有顛覆性的意義,它徹底粉碎了“白幼瘦”的女性審美,也完全將女性應該秀氣、溫柔、文雅等教條丟棄。女嘉賓是素人陣容,她們劈柴、斧鑿、滅火、挖土、攀爬、破窗、肉搏,呈現出了截然不同的女性面孔:孔武有力,霸氣十足,野心勃勃,堅毅兇狠,不可侵犯……

這樣的她們同樣是美的,這是不同於“白幼瘦”的一種美,是力量的美,張揚的美,衝破束縛的美。

最後,“去完美”,奪回女性的自我定義權。

現在的全女性綜藝,多多少少都希望爲女性發聲。這樣的立場,有時也會導致節目的製作者走向一種“美化”的思維陷阱中,即,節目希望呈現出的都是女性好的一面,希望凸顯的都是女性的美德,所以節目會盡量避免暴露女性的缺點和弱點。不知不覺間也就將女性“道德化”了,就像母親的“道德化”一樣,動不動就是母愛如山、母親爲孩子付出一切,看似是種褒揚,實際上是一種道德訓誡——不能有自我、不能自私、不能有缺點。

可人無完人,我們同樣應該接受一個基本的事實:女性也是不完美的。女性也會狂妄,會自私,會背叛,會嫉妒,會攻擊,會勾心鬥角;女性的姐妹情誼也不完全是含情脈脈,它也可以是:我雖然討厭你,但當你需要援手時,我仍然願意幫你,當你落寞時,我依然會心生憐憫……

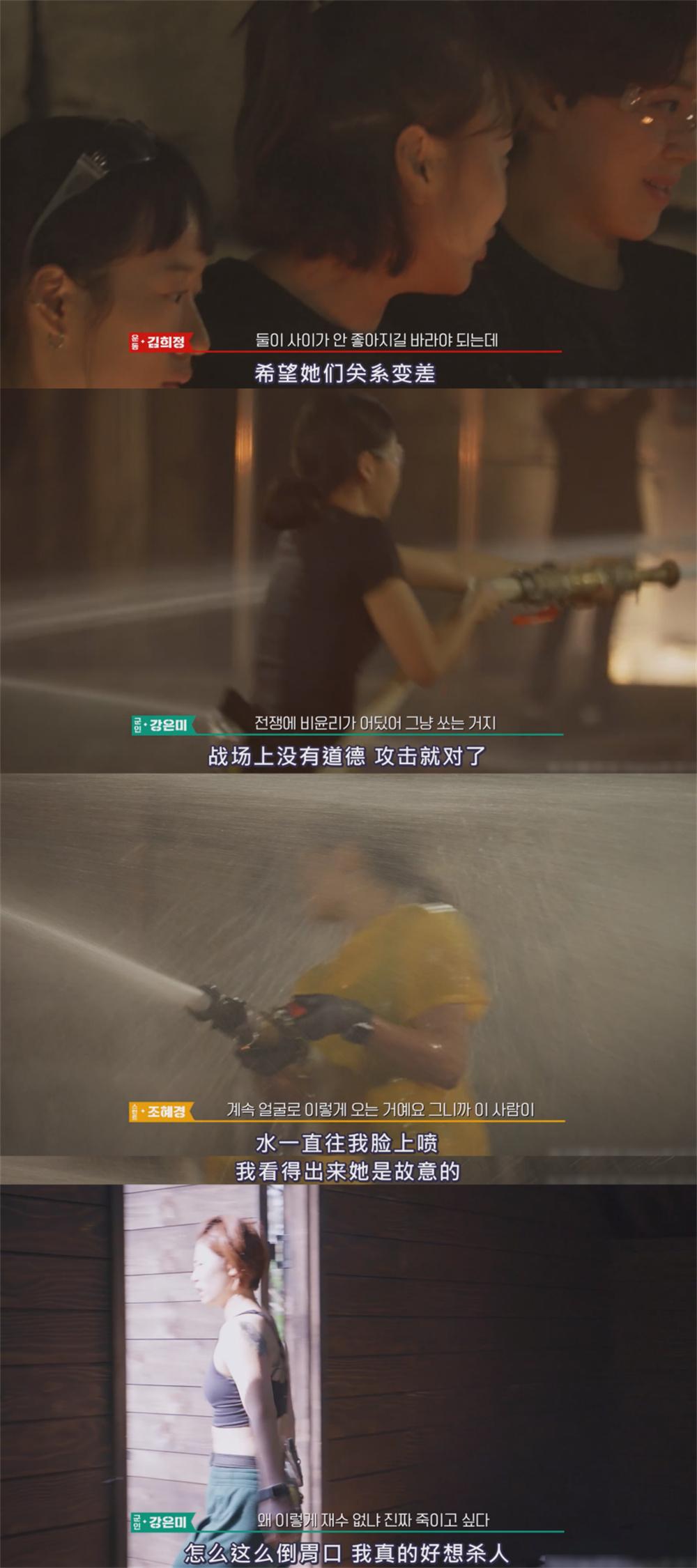

這是《海妖的呼喚》頗爲大膽的一點:節目中的女性“不完美”。因爲生存競技的定位屬性,在優勝劣汰、弱肉強食、“你死我活”的廝殺中,有人仍然很講義氣——這當然是美德,但有人信奉的是“戰場沒有道德,攻擊就對了”……比如節目中的軍人組遭到很多人的質疑,尤其是姜中士,她張狂、充滿攻擊性、出言不遜……

支持姜中士的人,會以她曾是軍人爲由爲她辯解。在漫長的訓練中,軍人的思維是“平時就是戰時”,戰場上不是你死就是我亡,所以她們不會把這當遊戲,而是當作戰場的演練,言行舉止上自然是把對方當“敵人”。

問題是,假若她們不是軍人,當她們呈現出“不完美”的狂妄氣質時,我們就不能接受了嗎?

事實上,我們反而應該允許女性的“不完美”存在。這當然不是說,“不完美”就是對的,女性天然有道德豁免權,而是說,女性從來就沒有理由揹負更重的道德包袱,女性也沒有理由不能擁有某些氣質。如今的社會輿論對女性往往要求更高,甚至連女性僅僅是“有野心”都會被指責,就是因爲“有野心”被認爲是男性專屬,當女性試圖擁有就被指責“不完美”。所以,女性要奪回自我定義權,不妨從不懼怕“不完美”的評價開始。

《海妖的呼喚》的豆瓣主頁中,有一條讓人頗爲唏噓的短評寫道,“如果我從小是看着這樣的女性長輩們長大的話”。不可否認,一個女性的成長過程中要經歷比男性多得多的規訓,有形的無形的、自知的不自知的,很多女性就在規訓中成長,並把規訓內化爲自身的一部分,她們也曾困惑和痛苦,卻又不知道突圍的方向和可能,也找不到更多榜樣。

《海妖的呼喚》於她們而言就有點石破天驚,因爲節目中的女性是“反女性”(背離男權社會中的女性模板),然而,“反女性”反而是美的,更是自由的。這種“不同的美”,以及“做自己的自由”,是很多女性內心中一直渴望的,《海妖的呼喚》終於展現出來了。

是時候打破對“女性”的定義和束縛了!不要懼怕“反女性”的指責,女性就應該是開放的概念,定義權不在他人手中。《海妖的呼喚》的成功,也提醒了市面上的全女性綜藝製作,是時候更新制作理念了。