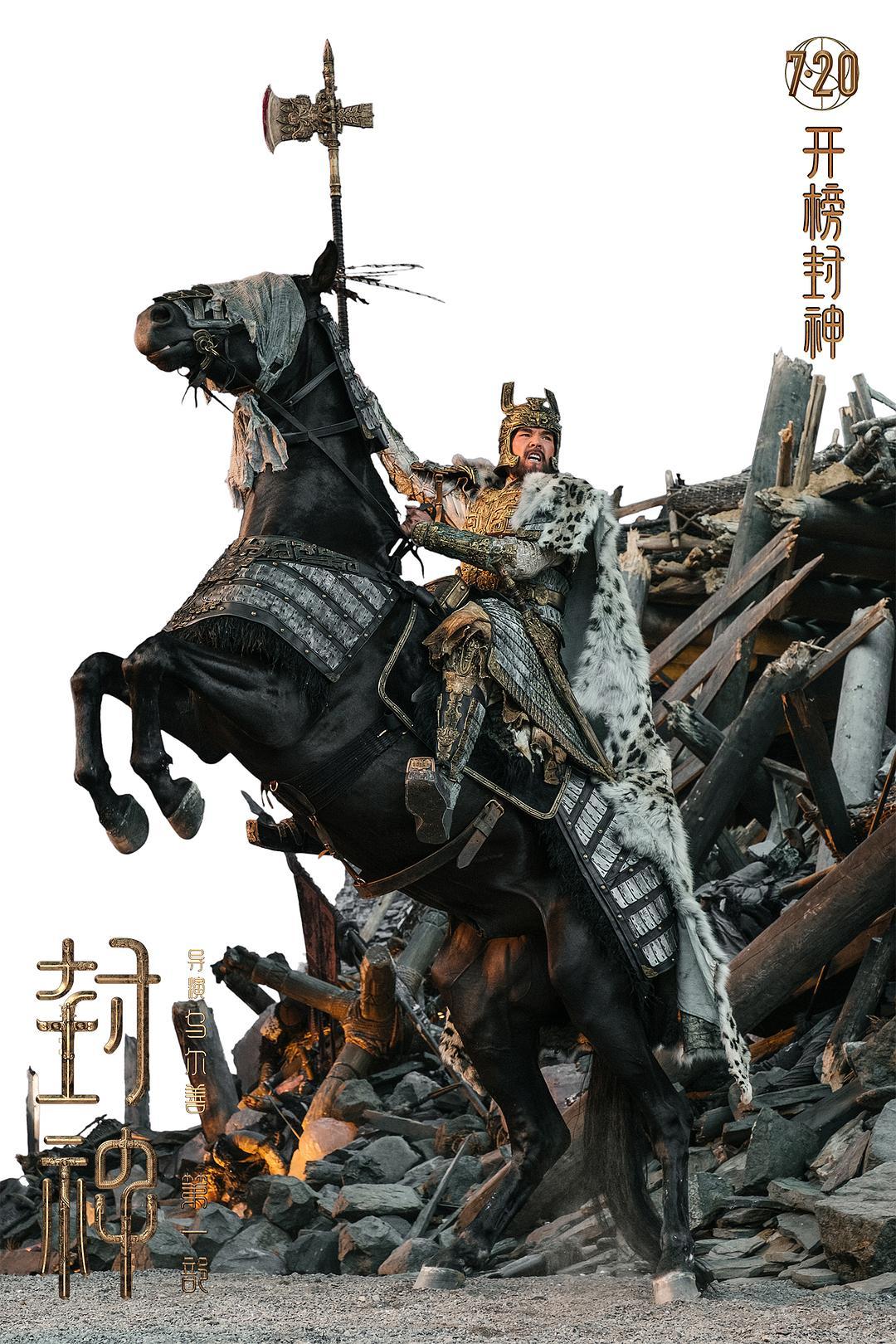

國產神話史詩電影《封神第一部》已於7月20日上映,比影片的大場面和視效更讓人驚喜的,是紮實好看的故事。影片迴歸了好好講故事的傳統,用多組精心編排的父子關係,呈現出中國傳統神話體系下每個人物在面臨慾望和道德、現實和理想衝突時的選擇。該片編劇冉平、冉甲男是業內有名的“父女檔”組合,最擅長改編中國古典故事。這一次,他們希望通過《封神三部曲》探索中國神話史詩的類型化。

2014年,冉甲男去探班烏爾善當時正在拍攝的電影《尋龍訣》,後者跟她說起把《封神演義》搬上大銀幕的想法,請這對父女搭檔幫忙做劇本。因爲此前三人在《畫皮Ⅱ》的劇本創作很默契,冉甲男一口就答應了。

“烏爾善導演想做一箇中國神話史詩,我非常喜歡。”冉甲男一直對中國神話有着濃厚的興趣,《封神三部曲》規模龐大、情節厚重,對編劇而言也是難得的好機會。

她記得,《封神三部曲》正式開會時,烏爾善請來了一桌子的學者,給編劇團隊發了一米厚的參考資料,內容包括商周時代歷史、《封神演義》成書過程、道教文化、考古結果等,所有人都要先看完,再進入劇本創作。

“好看味正”,是冉平對這次創作《封神三部曲》劇本的總結。一方面,作爲一部投資體量比較大的國產大片,類型化敘事幾乎是影片在文本上的唯一選擇,再輔之以現代視聽技術手段,力爭讓觀衆在兩個多小時內看到一個精彩震撼的故事。另一方面,影片以《封神演義》爲藍本,人物關係和作品氣質不能太顛覆,殷壽、妲己再有魅力,也一定得是壞人。

人物分析是編劇團隊做得最多的案頭工作。封神故事的核心主角是武王姬發,可是這個人物在小說中面目模糊,其成長曆程幾乎沒有。爲此,主創要賦予姬發一條完整豐滿的人物線,串起整個三部曲。冉平透露:“我們給姬發分了三個階段:第一部是覺醒,他知道自己犯了錯誤,他從姬昌那句臺詞‘你是誰的兒子不重要,你是誰,才重要’受到啓發,開始有獨立思考、明辨是非的能力;第二部,他接受了自己當西伯侯、保衛家園的使命;第三部是信念,他要伸張正義,要推翻商朝。”殷郊則是與姬發形成對照的另一條線,兩個少年的成長和變化,構成了《封神三部曲》的主線敘事。

在此基礎上,做人物的增減和改動。比如,原著中,殷壽是個動不動就把人“金瓜擊頂”(一種酷刑)的昏君,這樣的形象既陳舊又乏味,也無法對正面力量構成強大威脅。因此,冉平塑造殷壽,突出他的強大霸氣、有勇有謀,同時也表現他的殘暴邪惡。以往影視劇中足智多謀、呼風喚雨的姜子牙,則被塑造成下凡後失去法術的普通人。“所以他必須帶倆幫手——哪吒和楊戩。而且就像孫悟空的師父是唐僧一樣,在中國神話中,信念、善良比力量、智慧更重要。原著姜子牙已經知道要選姬發,而電影裏他一開始不清楚,他也考慮過殷壽、殷郊,但最終依靠本能的善良選擇了姬發。”冉平分析,姜子牙實際上代表觀衆視角,觀衆跟隨他的腳步來分辨好人壞人。

《封神演義》人物衆多,知名度較低或者和電影主線關係不大的人物,要麼刪除,要麼被“合併同類項”。電影也有一些原創情節。比如質子旅的設定,就是主創結合先秦時期諸侯國之間普遍派遣質子的史實創作出來的,這樣可以讓姬發等人提前登場,建立他與殷壽、殷郊之間的人物關係。

片中,龍德殿內“父子對峙”這場戲看得人驚心動魄,得到許多觀衆好評。冉甲男回憶,當時編劇團隊希望通過一場特別大的事件,讓四大諸侯、質子旅等人全部上場,把矛盾衝突一下子展現。這場戲不僅實現了人物的全員亮相,塑造出四子的不同性格,還徹底暴露了殷壽的邪惡。

姬發和殷郊這兩條人物線,融入了編劇對原生家庭話題的思考,希望能夠跟現在的年輕觀衆拉近距離。“殷郊是含着金鑰匙出生的王子,他很愛他的父親殷壽,想要代替父親去自焚祭天。狐妖出現的時候,他也想要保護父親。但這一切,在殷壽的眼裏被視爲篡位,造成了殷郊的悲劇。而姬發的父親姬昌、哥哥伯邑考都很愛他。姬發雖然告發了他父親,但內心是痛苦的,後來也有反省和懺悔。他的父親和哥哥都沒有責備他,這種偉大的愛,是姬發最後能夠反抗的勇氣來源。”冉平說。

編劇團隊一開始就規劃好了三部曲,想好貫穿人物和姬發殷郊這對關係,梳理出最核心的故事框架。每一部大致是26個核心情節點,大家一起討論其中的主題、情節和人物變化,再一步步擴容。從梗概、大綱到劇本定稿,一共花了4年時間。

冉甲男說,烏爾善屬於事無鉅細的導演,整個劇本階段他全情投入,每次編劇會都在,也會上手寫,連一個標點符號都要求嚴格。她還透露,《封神第一部》還只是開篇,第二部很有趣,第三部更動人。