不久前,第十一屆茅盾文學獎評選結果揭曉,楊志軍《雪山大地》、喬葉《寶水》、劉亮程《本巴》、孫甘露《千里江山圖》、東西《迴響》等5部長篇小說獲此殊榮。這5部作品中,《迴響》已經率先完成影視化,作家東西親自擔任編劇的同名電視劇今年3月已經跟觀衆見面。接下來,《千里江山圖》改編的電視劇正在路上——同名劇作概念海報已經於今年上海電視節上公佈。

近年來,影視行業的文學IP改編已成創作常態,文學和影視的聯動持續受到廣泛關注和認可,其中,茅獎作品可謂備受青睞。此前《平凡的世界》《白鹿原》《暗算》《人世間》等茅獎作品不斷呈現出良好的影視化效果,獲得口碑與收視雙贏;而《北上》《主角》《這邊風景》《應物兄》等也早已開啓影視化進程。

文學作品爲影視創作提供了肥沃的土壤,影視作品同樣讓文學作品煥發出新的生機活力。

文/廣州日報全媒體記者 孫珺、莫斯其格

新鮮出爐 第十一屆茅盾文學獎獲獎作品“熒屏見”

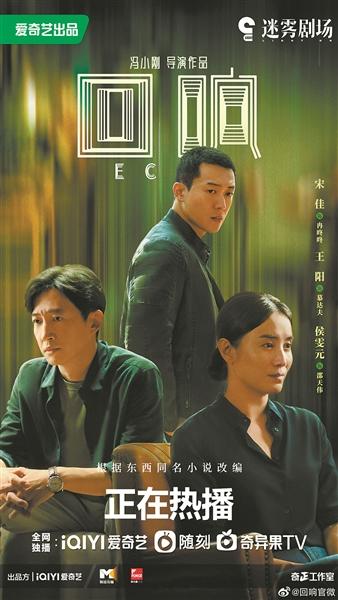

網劇《迴響》已亮相,作者贊主演“都挺適合”

在今年新鮮出爐的茅盾文學獎獲獎作品裏,《迴響》是率先完成影視化改編的一部。今年3月,《迴響》同名網劇熱播,而作家東西與影視的緣分,或許可以回溯到他寫作之路的緣起。

1966年,東西出生在廣西河池市天峨縣八臘瑤族鄉洞裏村,上高中時,東西開始寫作。“那時候我們在高中讀書,寫一個電影的影評,如果電影院把它貼到櫥窗裏,就會獎勵四張電影票,那是我拿到的第一筆稿費。”這個質樸的開始似乎預示着他的作品終將與影視結緣。

《迴響》是東西寫的第四部長篇小說。小說首發於《人民文學》2021年第3期,由人民文學出版社推出單行本。其從構思到完成,創作週期長達4年多,因涉及大量的推理和心理學知識,僅僅開頭東西便寫了兩年。

對於《迴響》,中國作家協會書記處書記邱華棟認爲:“東西在裏面的很多人物上,特別是主要人物,他有精神分析,有心理意義上的深度,這是寫作類似的小說中很難的地方。”

《迴響》同名網劇熱播時,其非一般的“懸疑劇”風格曾引起熱議。劇中融入刑偵推理與心理推敲,獨特的文藝氣質讓觀衆過目難忘。東西親自擔任該劇編劇,在他看來,《迴響》準確地說是一部情感推理劇,主人公能夠偵破案件卻未必能偵破人心,“人心纔是最大的懸疑。”這也正是他想表達的。

小說和劇最大的不同在於,改編爲網劇後,把書中的雙線合併了,讓兩條線纏繞在一起。因爲小說和電視劇是不同的藝術形式,影視化需要對小說進行合適的修改,需要情節而不是心理活動來推動劇情發展。因此,劇本自然刪去了大量的心理描寫。

對於宋佳、王陽等幾位主演的演繹,東西也給予褒揚,覺得他們“都挺適合的”,甚至就是他“在寫小說時想象的樣子”。

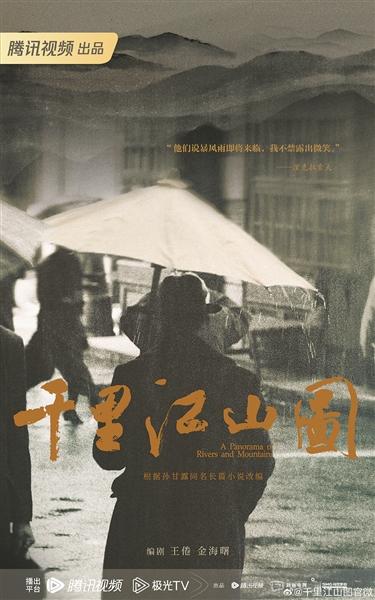

劇版《千里江山圖》創作中

如今,根據作家孫甘露同名長篇小說改編的電視劇《千里江山圖》也在創作中。6月,該劇公佈了概念海報,記者近日從出品方新麗傳媒獲悉,目前該項目正在積極推進中。小說裏有驚心動魄的情節、豐滿的人物形象,及上海市民煙火氣十足的日常生活圖景。據悉,其同名電視劇將由王倦和金海曙擔任編劇。劇方透露,這將是一部在敘事的時間、空間上做出全新挑戰,深挖人性光芒的新型作品。

此外,今年舉行的第六屆平遙國際電影展上,18部文學作品入圍“遷徙計劃·從文學到影視”單元,《本巴》就在其列,被認爲有望獲得影視開發。而《雪山大地》《寶水》同樣被認爲頗具影視化潛質。

緣來已久 茅獎作品是影視改編的“寵兒”

影視轉化成功案例比比皆是

“文學之美”是影視作品藝術性的重要支撐,不僅帶來宏大立意和深遠意韻,還提供紮實的人物塑造以及豐富的生活細節,與觀衆產生共鳴,越來越多的影視創作者從文學中汲取養分,同時也借鑑文學的敘事手法和創意策略。

茅盾文學獎獲獎作品一直是影視創作重要的“選題庫”。從20世紀80年代的《芙蓉鎮》《鐘鼓樓》《平凡的世界》,到20世紀90年代的《長恨歌》《塵埃落定》《白鹿原》,再到《暗算》《推拿》等,幾乎每屆茅盾文學獎獲獎作品都有影視轉化的成功案例。

2022年,梁曉聲獲得茅盾文學獎的同名小說改編的《人世間》一經開播就火爆出圈,創下央視近5年電視劇平均收視新高,成爲優秀文學作品被改編爲精品好劇的又一成功案例。除了觀衆的肯定外,該劇同樣得到專家認可——第28屆上海電視節白玉蘭獎上,該劇一共獲得最佳電視劇、最佳導演、最佳編劇(改編)和最佳男主角、最佳男配角5項大獎,成爲最大贏家;此外該劇在第31屆中國電視金鷹獎上同樣收穫優秀電視劇、最佳導演、最佳男女主角等多項大獎。

不久的將來,觀衆將看到這些改編作品

從《人世間》開始,近兩年,茅盾文學獎作品影視化進程加快。據悉,多部重量級文學作品改編的影視劇已經出現在各平臺公佈的片單中,受到矚目。

第十屆茅盾文學獎獲獎作品《主角》已確定改編成電視劇。在《主角》之前,作家陳彥的《裝臺》已經搬上熒屏並收穫好評。《主角》小說圍繞着一個秦腔演員展開,描寫她從11歲拜師學藝到51歲功成名就的生命歷程和舞臺生涯,劇版將由張嘉益擔任藝術顧問,他也將在劇中出演重要角色。談到這部作品的進展,張嘉益坦言,“最難的是尋找合適的女主角”。

根據作家熊召政創作並獲得第六屆茅盾文學獎的長篇小說《張居正》改編的劇作《風禾盡起張居正》同樣引來關注。該劇已於今年5月立項。目前該劇已公佈概念海報,從海報中可以看出,《風禾盡起張居正》的編劇之一是曾創作出《大軍師司馬懿之軍師聯盟》的編劇常江。此外,“誰來演張居正”讓人好奇。

今年5月底,改編自徐則臣獲得第十屆茅盾文學獎同名小說的電視劇《北上》舉行了開機發佈會,該劇由姚曉峯執導,趙冬苓擔任編劇。導演姚曉峯表示,大運河不只是一條河,“我們希望觀衆可以跟隨主人公的命運,以及他們最終對‘根’的尋找,真正感受這條大河與我們的緊密聯結。”

作家王火的茅盾文學獎獲獎作品《戰爭和人》也將是一部年度大製作。劇集海報已經釋出,歷史的厚重感躍然紙上,促使人們展開哲思。

相對來說,《繁花》改編最爲神祕。電視劇《繁花》改編自作家金宇澄的同名小說,原著小說2015年獲得第九屆茅盾文學獎。《繁花》是著名導演王家衛的首部電視劇作品,已經多次登上播出平臺“待播片單”。

行業聲音 改編不是簡單的“翻譯”

文學作爲語言的藝術,有着最悠久、最深厚的傳統;影視藝術等其他藝術門類在開拓自身的藝術天地的過程中既區別於文學而張揚自身的特性,又從文學獲得豐沛的資源和強大的支撐。文學與影視,這是一種相互區分、相互激勵而又相互啓發、相互成全,最終相互增強和放大的關係。

電視劇將部分角色和情節具象化

第九屆茅盾文學獎作品《這邊風景》已授權電影、電視劇、舞臺劇、主題公園等多項權利的運營開發。對此,作家王蒙表示,對這部作品影視改編充滿期待:“影視娛樂應該紮根於現實,重建信任,重建理想。影視改編也應該看到這種新形勢,新動向,要轉變思維和思路。”他認爲,用影視加舞臺等辦法把這部作品做大,“使它活躍起來,火熱起來,是我所希望的,也是我感到幸運的”。

《人世間》受到觀衆認可,原著小說作者梁曉聲坦言:“影視劇對於我想表達的思想進行了很好的提煉。《人世間》的電視劇將部分角色和情節從概念化變爲具象化,更加智慧地進行戲劇展現。如果小說可以重寫,我想將主創們的智慧都融進去。”

好故事是優秀電視劇的根基

對“好作品”“好故事”的追求,讓文學成爲影視改編的主力軍。《人世間》的成功,讓影視行業再次看到了嚴肅文學、傳統文學的魅力。

“一個邏輯自洽、沒有bug的故事,依然是電視劇創作的重中之重。”騰訊公司副總裁、騰訊在線視頻首席執行官孫忠懷在上海電視節期間多次提到對好內容的重視。在他看來,一個好的故事不見得可以被拍成好電視劇,但一個優秀的電視劇,一定是有好故事作爲根基。

改編經典文學作品也存在挑戰

但是,改編經典文學作品也存在挑戰。有作家曾表示,小說中出彩的東西,比如文學的語言、繁複的意境,影視往往是表達不了的;另一個層面,如果電影不能對小說的關鍵情節、謎底進行合理巧妙地改編,就等於讓觀衆看一場預先知道結局的球賽。

《人世間》編劇王海鴒分享改編經驗時曾表示:“嚴肅文學是個人對生活經歷的思考,而電視劇是大衆藝術,小說表達轉化爲影視表達,除了形式上的,更是理念上的。影視劇是一門集體的藝術,這部劇在藝術和市場間做出了正確的平衡。”

今年上海電視節上接受媒體採訪時,“白玉蘭獎”評委、導演孫皓認爲:“文學作品的改編不是一個簡單的翻譯過程,不是那麼簡單。”在孫皓看來,文學和影視其實是兩個不同門類,“兩種語境要做到很好的分析”。他表示,需要編劇去把這些小說喫透,去醞釀、重新再創作,而不是簡單的翻譯。