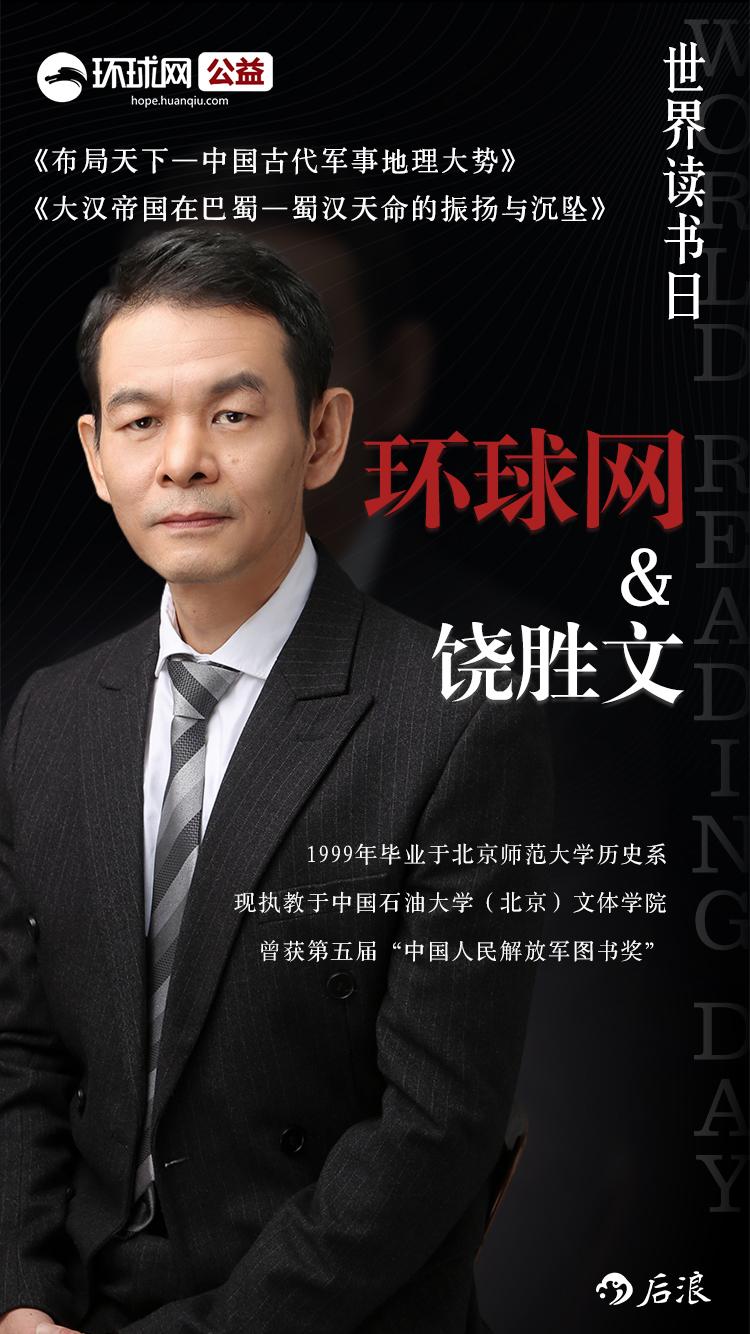

【環球網報道 記者 趙鵬】世人都相信歷史具有借鑑的價值,但是,能從歷史中看到什麼、借鑑到什麼,就取決於眼界了。歷史題材的寫作看似門檻很低,但真讓讀者從歷史中獲得有價值的借鑑,寫作者還是要有相當的基本功訓練。饒勝文說,常看到人們誤讀歷史,就想將自已這些年來讀史的心得與體會寫出來,跟大家分享,也是一件有意義的事情。

無人到過新天地 一路難免入荊棘

饒勝文的日常閱讀主要分三大塊:第一塊跟工作有關,主要是出於教學的需要而讀書。第二塊跟寫作有關,這塊的讀書雖然有一定的目的性,但自主性也很高,主要是循着自已的問題與思考而閱讀。讀書發現新問題時,會有一種隱祕的緊張與興奮,就會去找新的書來讀,這樣,就會被自已的問題牽引着不斷往前淌,雖然有時也會因頭緒紛繁或者闖入了不熟悉的領域而困惑甚至困擾,但若有幸走到一片豁然開朗的新天地,也會滿心歡喜。他說,“這部分的讀書算是苦樂半參吧,畢竟無人到過的地方纔是新天地,一路上免不了荊棘叢林。”

第三塊是純粹出於興趣而讀書。饒勝文喜歡讀詩、讀畫。有段時間沉迷宋畫,饒勝文會在睡前的所有準備都做好後,斟半杯酒,取一冊畫,隨意翻翻,自得其樂,那是他一天中最放鬆的時刻。翻完一冊,酒也飲盡,然後酣然入夢。

作爲歷史專業出身的人,讀史也就成了他的日常生活。對文字的嚴謹,讓寫作成了一件“慢活”,想寫的東西很多,寫出來的東西卻很少。饒勝文原本計劃在三國史方面寫“三部曲”,但他想:從源到流,表達起來可能更方便一些。前面的問題講清楚了,後面的問題就好講了。所以他決定從秦漢寫起,眼下正在寫秦的部分,寫秦始皇的帝國想象對於後世的歷史、對於中國作爲國族、文化和政治共同體意味着什麼。

讀三國知史入世引人深思

據饒勝文回憶,他初中時就開始讀三國,那時還試圖攢齊一套《三國演義》的連環畫。買了一冊,就盼着下一冊儘快出版,但這可不像雜誌那樣可預期。在不確定的盼望中,就有了似乎無邊的時間和空間去遐想。

對於7、80年代成長起來的人來說,英雄夢可能是年少的特徵之一。饒勝文說,那時,最喜歡趙雲,覺得他武勇而英俊,正義凜凜,爲了使命,義無反顧。也會想象關羽是長鬚美髯公,張飛有滿臉絡腮鬍子,但想象中的趙雲,則一定是白白淨淨,眉清目秀,眼神清澈而堅定,好像三國裏的人物會永遠不老,就像曾以爲年少時光會永不消逝。聽他說起這些,就好像在說昨天的事。

饒勝文說,後來,再讀三國,體悟到在那樣的一個亂世裏,一個人出處、去就這種選擇上的艱難,要比獨自面對千軍萬馬,大吼一聲,策馬衝殺過去難得多。理想的追求與現實的妥協、道德的堅守與當下的權宜,哪兒是能兼顧的均衡點?哪兒是不能逾越的底線?身不由己中,隨波逐流還是勉力辨清方向?什麼纔是正確的方向?那是你個人的方向還是大家的方向?這種取捨的時刻,通常不是做二選一的選擇題,而是在解多元多次的複雜方程式。

因此,當饒勝文再讀三國,會愈發同情像荀彧那樣的人。有政治信念,有處世操守,有權變智慧,最終卻不得不以身殉於自已的信念和操守。他也愈發欽佩像諸葛亮那樣的人,能把自已的信念變成大家的信念,能以自已的修養和操守確立從政的人格基礎,也有悲憫和智慧去處理內外矛盾。饒勝文說:“前人多惋惜諸葛亮的志業未能成功,但在某種意義上,諸葛武侯也是幸運的。”

我的三國不是智慧和勇武的秀場

饒勝文主要從事非虛構寫作。他說,非虛構寫作,寫作過程主要不是靠靈感而推進,而是常年的讀書與思考的積累,經過潛移默化的吸收與融匯,形成自已的基本觀念和認知框架,這樣,看任何事情,都會有獨到的視角,不會受到時文的影響。寫作時,問題意識和思考路徑,都源生於此。讀饒勝文的作品,能鮮明地感受到,書中既有高屋建瓴的角度,又有開闊的知識與思想視野,解析問題脈絡貫通,總能帶給人新的感悟與思考,大概也來自於此吧。

從古至今關於三國題材的史學、文學作品層出不窮。當今的各種影視、文學、遊戲、穿越文,更是讓“三國”成了普及度最大的一段歷史。可以說每個人眼裏都有一個自已的三國,三國彷彿成了誰都可以上去發揮一番的舞臺。

《大漢帝國在巴蜀》的切入點是政治史。饒勝文認爲,三國時代,可不只是那些謀士與豪傑們智慧和勇武的秀場。別說還原歷史,單說知人論世,也應將那些人與事置放到三國時代與中國古代政治文化的雙重背景裏,去體察他們的選擇和作爲,這樣才能同情地看待歷史人物,從而更真切地看到他們的侷限、努力和無奈。

“《大漢帝國在巴蜀》主要是講蜀漢的興亡,後續還會再就曹魏和孫吳各寫一本書。”饒勝文表示,“希望能給大家提供一個新的看三國的視角,展示一個新的三國的世界。”