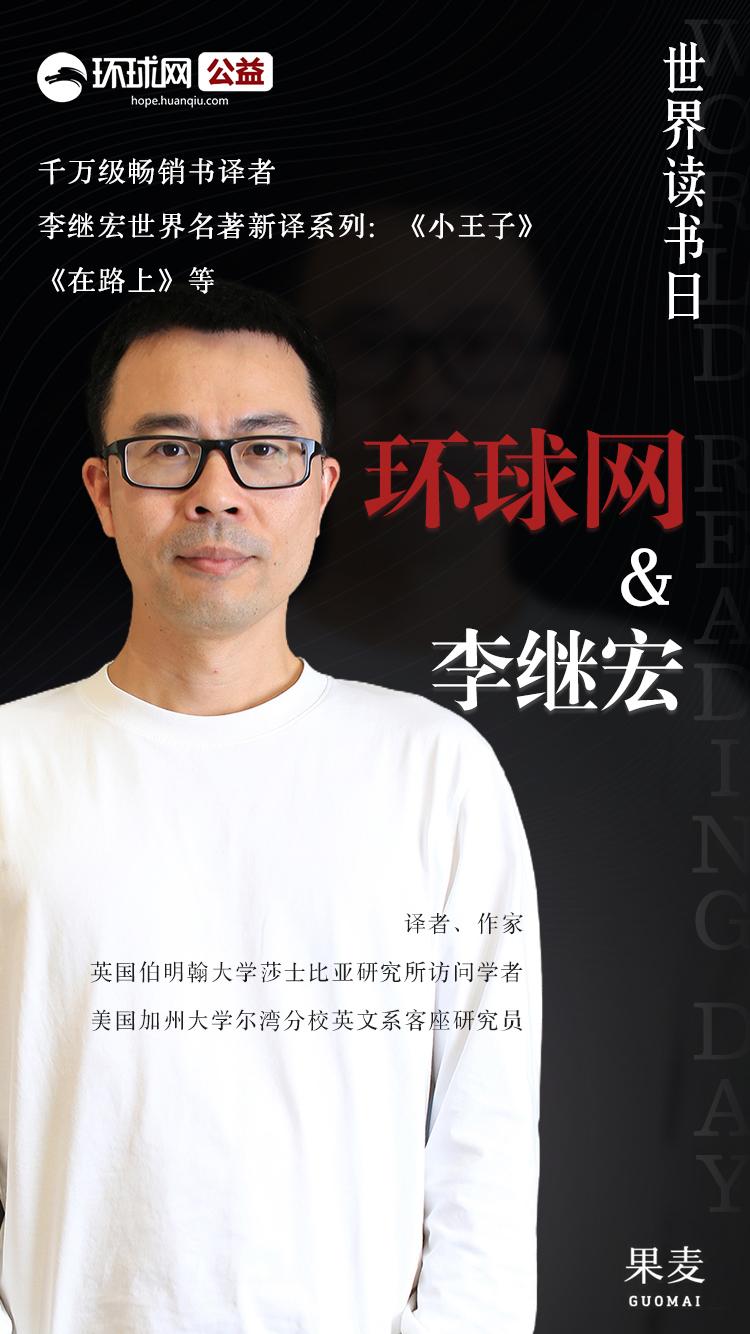

【環球網報道 記者 趙鵬】翻譯的本質不是文字到文字的轉換,而是一種交流。是翻譯家與原著作者思維的交流、中西方文化的交流、意識形態的交流,是通過不同的語言來傳達意識的活動。這就好比是一箇中國人在講外國故事,要讓年輕的讀者擁有愉快的閱讀體驗,久而久之會培養出看書的習慣,因爲他在書裏得到了快樂。

環球網:您第一次接觸外國名著是什麼時候?當時的印象還有嗎?

李繼宏:是在讀初中的時候。我從小熱愛看書,當時生活在粵東鄉下,能接觸到的圖書很少,所以基本上找到什麼書就看什麼書,但唯獨外國文學譯本看不進去。現在我父母家裏還有一些當年我買的書,比如《霧都孤兒》《悲慘世界》。它們留給我唯一的印象是很難讀。

環球網:在您求學的時候,接觸編譯的外國名著有那些?印象最深的是哪一部,給您帶來什麼感觸?

李繼宏:其實大學畢業以前,我幾乎沒看過外國文學。我大學讀的是中山大學社會學系。社會學是一門發源於歐洲的學科,許多教材是歐美學者寫的,因此我看了不少社科類的譯著。印象最深的是德國社會學家諾貝特·埃利亞斯的代表作《文明的進程》,由同濟大學德語系的袁志英老師和他一個朋友翻譯,因爲翻譯得很好。我後來和袁老師成爲特別好的朋友,也是因爲看了這本書。

環球網:您爲何成爲一名翻譯家,能否介紹一下您的經歷嗎?

李繼宏:我讀大學期間翻譯過一些零碎的社會學文章,畢業後到上海《東方早報》當記者,編譯過一些新聞,這算是我的職業生涯的起點。但對我從事文學翻譯產生決定性影響的事件,是2003年冬天我去斯德哥爾摩採訪諾貝爾獎頒獎典禮。那次採訪讓我接觸了當年文學獎得主約翰·庫切,他的作品喚起了我對外國文學的興趣。

第二年,因爲機緣巧合,我翻譯了英國小說《維納斯的誕生》,得到一些好評,隨即替同一家出版商翻譯了《追風箏的人》。這本書出版後特別暢銷,許多出版社因此找我譯書,沒多久我便辭了工作,全職在家從事文學翻譯,到今年夏天就滿十七年了。

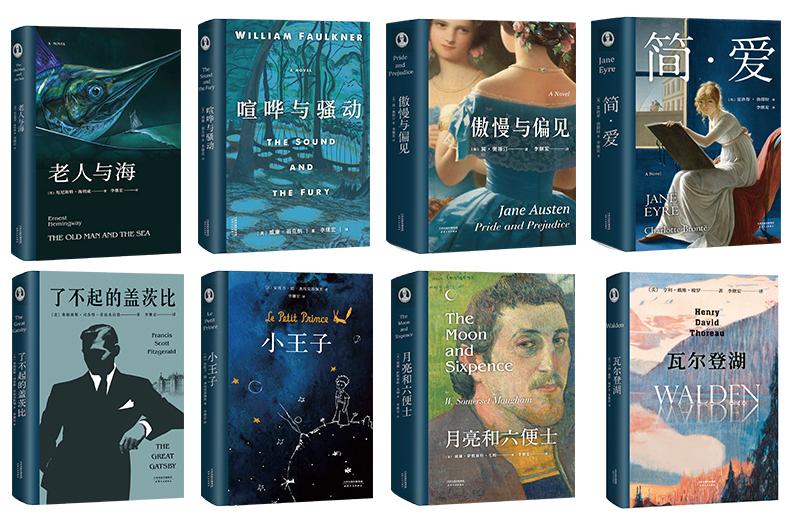

我的“李繼宏世界名著新譯系列”全部由果麥文化出品,包括《小王子》《老人與海》《月亮和六便士》《了不起的蓋茨比》《簡·愛》《傲慢與偏見》《喧譁與騷動》《在路上》等。

環球網:在過往的媒體報道里,用“最好讀、讀得懂、最權威”的詮釋者來形容您的譯本。在您看來,作爲譯者,如何才能把原作者想要傳達的信息傳遞給讀者呢?

李繼宏:首先得理解作者的意圖,而要做到這一點,則必須全面瞭解作者的時代、生平和作品。只有這樣,才能儘可能準確地掌握原文的含義與意蘊。其次得理解讀者的期待視域,譯文必須在符合標準語言規範的基礎上,儘可能準確、完整地傳遞作者的意圖。有時候光靠譯文是不夠的,所以要增添一些註釋。

環球網:在您看來名著之所以能一直傳誦,根本原因在哪兒?

李繼宏:名著能一直傳誦,是因爲它的主題沒有過時。由古至今,法律制度、風俗習慣、客觀環境產生了極大的變化,但人性始終是不變的。人們依然嚮往愛與被愛,依然追求真善美、厭惡假惡醜。在我看來,一部作品能否成爲經典,和主題有關,和創作環境無關。

環球網:在您看來文學翻譯的本質是什麼?

李繼宏:一般認爲翻譯是從一種語言文字到另一種語言文字的轉換。傳統的直譯和意譯之爭,便是基於這種認知。其實翻譯的本質是什麼呢?它和語言文字的本質是一致的。語言文字是意識活動的呈現,其唯一功能是實現意識活動的交流。作者寫書,是爲了通過文字將其意識活動(包括觀念、意象、情緒、感覺等)傳遞給他人(也就是讀者)。譯者譯書,首先通過解讀原文還原作者的意識活動,然後創造譯文將其傳遞給讀者。在寫作和翻譯的過程中,文字只是“得意忘言”之“言”,“得魚忘筌”之“筌”,“如人指月”之“指”,真正重要的是“意”、“魚”和“月”。因而翻譯不是從語言文字到語言文字的轉換,而是從意識活動到意識活動的交流。文學翻譯的本質也是如此,但它對譯文有特殊的要求。翻譯外國文學作品,譯文必須有文采,不能和翻譯說明書、菜譜一樣。

環球網:通過您對文學翻譯的理解,您平常的閱讀習慣是什麼,能否向大家分享一下。

李繼宏:作爲專業的文字工作者,我現在的閱讀習慣可能不具備普遍的參考性,因爲我的閱讀是圍繞工作展開的,比如我翻譯《傲慢與偏見》期間,我主要看18、19世紀英國的法律文件、期刊和圖書,以及一些相關的研究專著。最近在寫一本關於美國曆史的書,正好寫到美國內戰後的重建時期,所以看的都是關於那段時期的史料和論著。

但如果把閱讀當作一種消遣,我個人的建議是什麼書都看看,不要固定只看一種題材或者一個類別的書。文學、歷史、社科、經濟、法律、地理、科技等都可以看看,因爲世界本身是一個整體,只有具備跨學科的知識,才能更好地理解它的紛繁複雜。另外一個建議是多到書店或者圖書館去,電子閱讀會限制我們的接觸面。