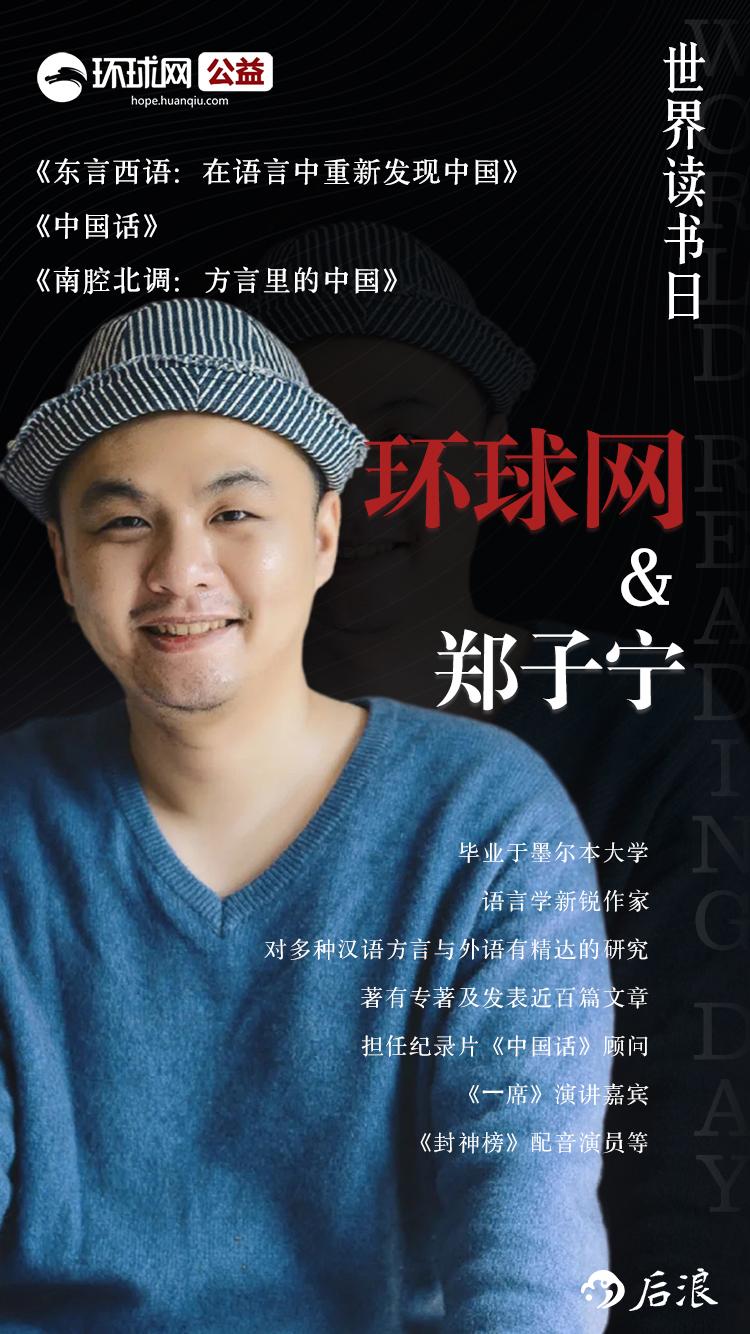

環球網:您畢業於墨爾本大學,是什麼原因激發您對地方方言的研究?

鄭子寧:我覺得我成長的90年代是一個非常有意思的時代。那時在很多經濟相對發達的城市,包括我老家在內,都是一個普通話逐漸取代當地方言,成爲全社會的通行用語的趨勢。而且,我父親是外地人,我母親是本地人,在家裏我們是說普通話的。但是我說的普通話會帶有當地的一些口音。另外,到了中學的時候讀到了鄭張尚芳先生的《上古音系》一書,發現原來古代人說話跟我們現在是不一樣的。這些語音變化的過程非常有意思,我當時對這個演變過程非常感興趣,這可能是激發我興趣的由來。

環球網:方言是鄉音,更是一種文化,您在研究方言的過程中,讓您覺得最有意思的是什麼?

鄭子寧:我認爲語言其實可以跟生物的基因進行一個類比。我們現在說的任何一種方言、任何一種語言,它其實都是說這種語言的人們幾千年來的信息積累。因此在研究過程中,我們就可以慢慢地抽絲剝繭,可以提取到相當豐富的信息,比如從某方言裏面可以反映出,說這個方言的人們以前的生活是什麼樣子的,現在是什麼樣子的;它的來源是什麼;古代的移民史是什麼……我覺得這些都是非常有意思的。在一定程度上,這有點像考古。但是它跟考古有一個不同的地方在於,它沒有“贗品”問題。雖然它反映的信息可能是零碎的,但是一定是真的。

環球網:我們每個人操持的方言,凝結着本土的記憶,鄉音是漂泊遊子的心靈歸屬,往往鄉音最容易讓遊子“破防”,您是否有這樣的經歷?

鄭子寧:其實我還行,可能因爲我去過的地方比較多,聽到很多種方言都會覺得很有意思,都會產生一些好奇心。我也不是一個家鄉觀念特別濃厚的人。應該不至於到“破防”的程度。但是還是會在有的時候,比如說當我在一個離家特別遠的地方,新疆、雲南,或者海外的話,聽到有人說常州話,還是會產生一定的親切感。我覺得這是人共有的心理,我們都會跟說差不多或者相同語言的產生一種親切感。

環球網:隨着經濟社會的發展,普通話的普及,外來語種的“入侵”,網絡語言不斷髮展,方言的情況不容樂觀。通過您的研究,未來方言的發展趨勢是什麼?

鄭子寧:我覺得隨着人口的流動,加之國家推廣普通話,方言式微的趨勢是難以避免的。因爲一種語言持續存在的前提是得有人用它交流。人天然是比較偷懶的,如果有一種能方便互相溝通的語言,大部分人都會使用這樣一種語言,當然在我們社會的語境下也就是普通話了。那麼,如果要想讓這個方言存活的話,可能就需要家庭、學校、媒體等,都投入很多的資源。但是我們是不是有這樣的成本和資源來投入,又或者說是家有沒有這樣的意願?目前看來,我覺得對於絕大部分方言來說,應該是沒有的。

環球網:您個人閱讀偏好於哪種類型的書籍?對您的創作有怎樣的影響。能否藉此機會推薦一下您的閱讀清單,推薦理由是什麼?

鄭子寧:我個人的閱讀會選擇看一些論文,瞭解相關方面的新的進展。要說書單的話,我覺得鄭張尚芳先生的《上古音系》是必須有的,雖然已經出版20年,但是仍然還是很有意思、很有價值。潘悟雲先生的《漢語歷史音韻學》也是很有意思的。以及如果大家想要看一看一些國外的成果,(美國的)白一平和(法國的)沙加爾合著的《上古漢語新構擬》,我覺得也很值得一看。