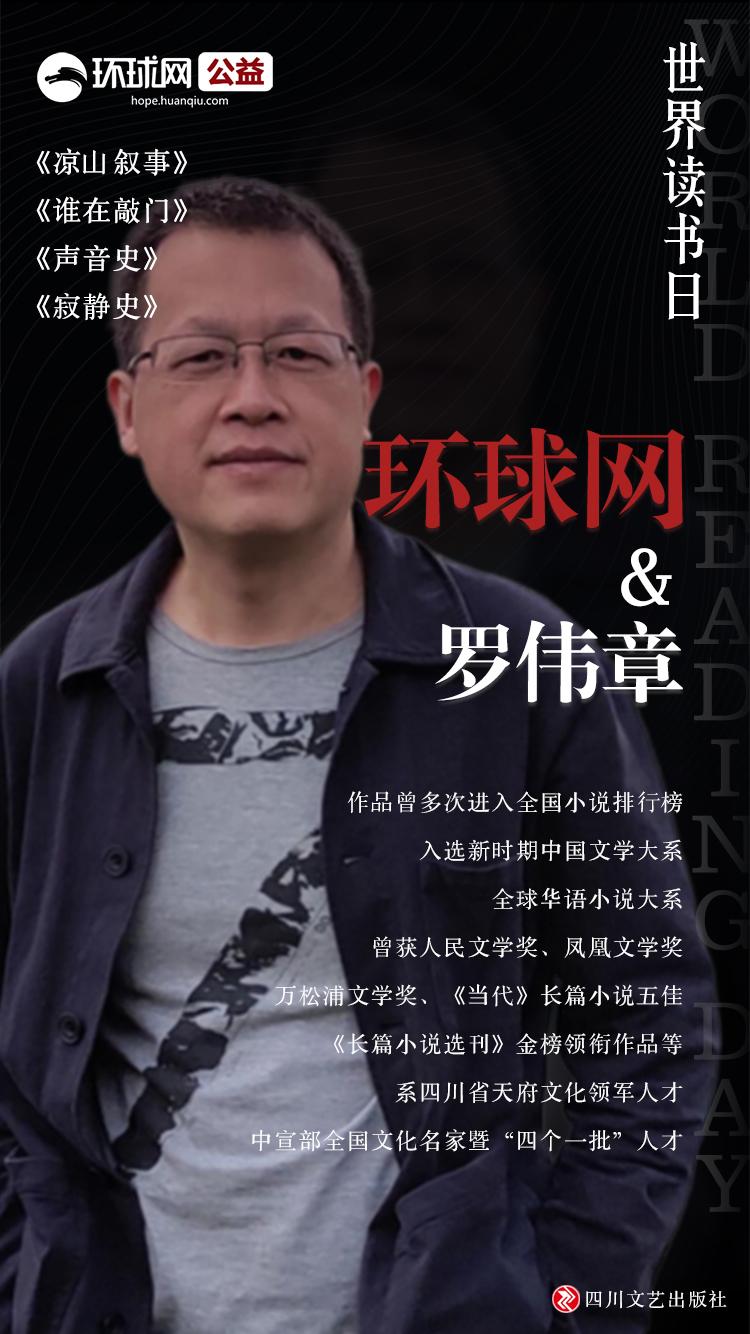

【環球網報道 記者文雯】“我曾多次說,寫作者的天然身份是閱讀者,閱讀對創作的影響由此可見。”——羅偉章

羅偉章是一位具有深厚文化底蘊和藝術才華的作家,著有《誰在敲門》《寂靜史》等小說。他的作品曾獲人民文學獎、全國讀者最喜愛小說獎、華文最佳散文獎等。在文學上,他始終秉持真誠和忠誠的態度,堅持表達內心情感,致力於挖掘生活中的深刻情感和人物內心的細微情感變化。作品深刻地刻畫了人物的人性和精神追求,在文學作品中挖掘生活中深層次的文化價值。

作家們無論寫什麼類型的小說,其實都有一條內在根系的把控,這條根系與作家自身的生命情結有關,所以融入真實體驗不是刻意做出來的,而是自然而然的。真實體驗往往會成爲作品中最貼心貼肺的部分,有時還會成爲光彩奪目的部分。

談及自己創作的靈感,羅偉章向環球網記者總結爲一個詞——敏感。“當我們見到任何事物都無動於衷,不去思考其中的來路和去向,不去展望其中的可能性時,靈感也就不會產生。”羅偉章創作的靈感,就是不輕易放過一個場景、一種聲音和氣息。但靈感是轉瞬即逝的,羅偉章說:“靈感只是‘一粒種子’,作家由此出發,讓它長成‘一棵樹’,創造出一個環環相扣的世界,靈感才真正產生意義。”

提及文學寫作的本質,羅偉章則認爲是情感表達、思想,或者說“價值觀是情感枝條上開出的花朵”。對一部小說而言,情感有多深,思想就有多深,它們不可分割。這當中,主要是區分“真僞”,羅偉章向記者強調:“有心的情感纔是真情感。某些作品,彷彿情感強烈,其實沒有心,心不在,哪來思想和價值觀。小說中最寶貴的智性,必定出自生活的大地,出自某部作品的特定土壤,而不是離開人物和情感的空洞議論和高頭講章。”

在創作時,羅偉章並不會向讀者傳達特定的情感或思考,而是給出空間,讓讀者在審美中自行感悟。讀者有解讀作品的權利,這當中會有“深和淺”的問題、“寬和窄”的問題,甚至也有誤讀的問題。“但不管怎樣,真誠就好。我真誠地寫,讀者們真誠地讀,彼此就有了對話,有了心靈的交流。”

正因此,羅偉章認爲,做一個作家是有責任的,否則只能叫“文字工作者”。所以羅偉章的作品首先做到對人物的尊重,包括人物的生活邏輯、性格邏輯、心理邏輯、精神邏輯。“在對人物的形塑過程中,作家的情感和思考,會跟着進去——不是埋進去,是長進去。”

文化是流淌着的。以《誰在敲門》爲例,裏面提到每個時代的人們,骨髓裏都敲打着古歌。羅偉章認爲自己做的,不是在作品裏融入傳統文化,而是傳統文化本身就在,“它是水、是空氣,你逃不掉的”。其小說《大河之舞》、長篇非虛構《涼山敘事》,直接陳述和論辯着傳統文化。

羅偉章對當前文學現狀不滿意,但這首先是對自己的不滿意。羅偉章坦言自己一度非常厭倦小說的形式,希望變革。事實證明這需要時間,需要更深的探索。“文學應該有更大的自由度。這裏的‘自由’不是個政治術語,而是文學的內在肌理和內在要求,作家們要有更加空闊的想象力,而想象力來源於對人性和社會更加本質的把握。所以在我眼裏,新作爲和新方向,都是朝深刻處去。我認爲沒有哪個時代像當下一樣需要深刻的作品。這似乎與‘泛閱讀’背道而馳,但背道而馳並不等於錯誤,深刻也不等於難讀。”

當羅偉章讀到一本好書時,他會去搜索與這本書相關的書。讀書的私密性其實是很強的。關於“閱讀不同類型的書籍是否有相應的‘門檻’”的問題,羅偉章的回答是肯定的。“但我們讀書的目的,也正在於翻過一道一道的門檻。”羅偉章補充道。