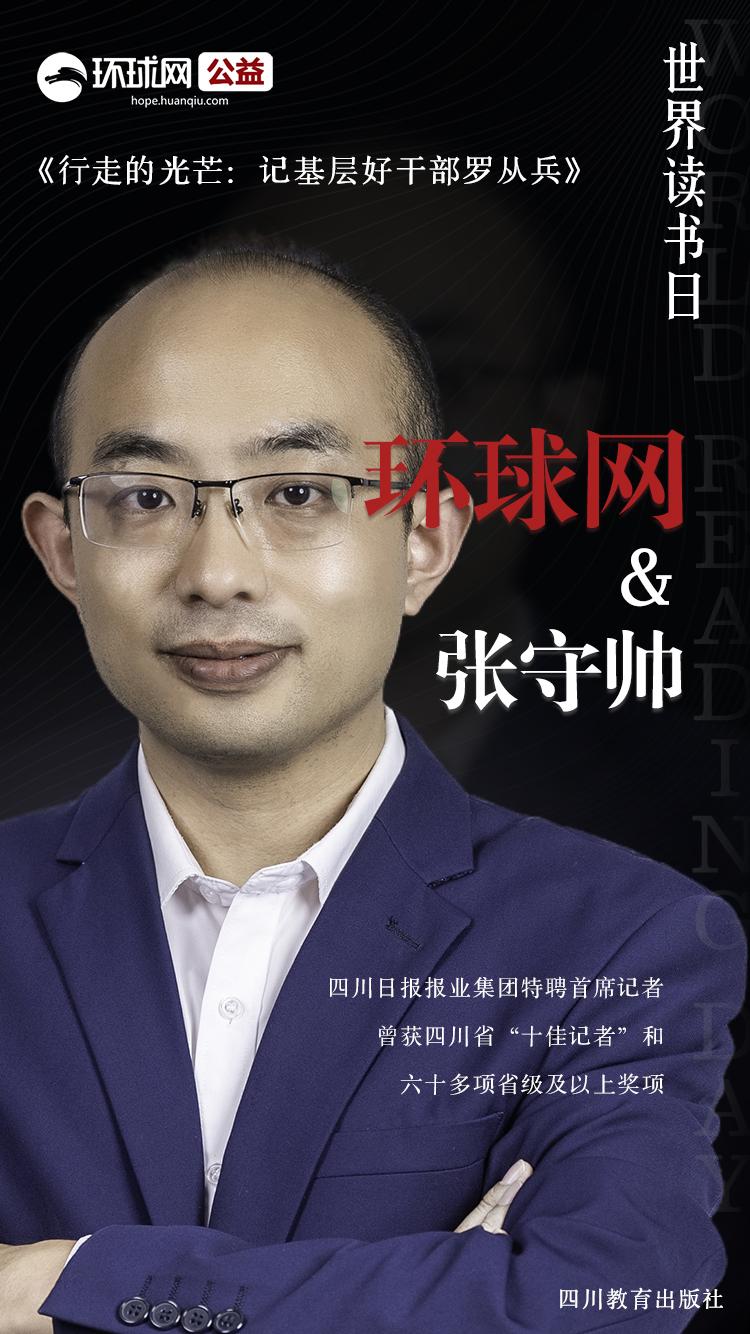

【環球網報道 記者 趙鵬】很多人對張守帥這個名字可能還比較陌生,但是對《行走的光芒:記基層好乾部羅從兵》一書則未必。該書通過深入紮實的採訪、細緻入微的描述,再現了羅從兵同志作爲年輕黨員幹部講政治、顧大局、顯擔當的時代先鋒形象,真實還原普通人視角,深度刻畫羅從兵基層幹部身份背後的心路歷程。該書獲得了2022年度“文軒好書”榮譽獎。創作上的成功,不僅僅是讓羅從兵同志被永遠銘記,也讓張守帥這個名字出現在讀者的視野裏。

古人講“三上之功” 現代人也不差

張守帥是在21世紀初讀的大學,那個時候許多老師就在提醒他們養成終身學習的習慣。千禧年之後的大學生與此前的畢業生還真有顯著不同,因爲趕上了互聯網走向大衆化的浪潮,知識獲取的門檻越來越低,方式也更靈活多樣。張守帥就是在這樣的氛圍中喜歡上閱讀的,一方面到學校圖書館看經典,一些熱門書籍會有不知哪位大神用鉛筆留下的批註,甚至夾紙相互批駁,十分有趣;另一方面,從互聯網上獲取新聞和新知,有幸迎來知識大爆炸的時代,有種豁然開朗又眼花繚亂的感覺。

大學時代,張守帥讀的是新聞專業,那個時候清華大學李希光教授出版了專著《轉型中的新聞學》,幾十萬字的大部頭,對張守帥來說簡直愛不釋手,挑燈夜戰、欲罷不能。

李希光教授本人有着豐富的媒體從業經驗,開創的帶着學生天南海北去調研採訪的“新聞大篷車”教學方式令人神往。那本書同樣毫不枯燥,既有新聞理論、新聞倫理方面的深入思索,也有新聞實操方面沁人心扉的經驗總結,一些觀點振聾發聵,張守帥至今都覺得應是新聞從業者的必讀書目。中國人民大學教授喻國明先生的書也深受學生喜歡,他把“立德、立功、立言”的知識分子理想引入新聞學教育,寄語新聞學子要有“俯仰天地的境界、悲天憫人的情懷、大徹大悟的智慧”。

工作之後,張守帥愈發體會到終身學習、終身讀書的重要,特別是對新聞工作者來說,不及時更新知識結構、提升認知水平,極有可能被時代淘汰。

古人讀書講“三上之功”,即用馬上、枕上、廁上的零碎時間抓緊讀書。現代人基本也是如此,抱着手機可在任何狀態下閱讀。張守帥平時出差的時間較多,於是途中成了讀書的好時機。張守帥有一個厲害本領,四川山路多、彎道多,他不但坐車不暈車,在車上寫稿子、看電子書也不成問題。2021年6月,迎接黨的百年華誕之際,張守帥寫的一篇關於四川經濟社會發展的萬字特稿,就是在甘孜州出差路上完成的初稿。現在聽書工具多,也是一種路上的選擇。

一座城送行一個人 令人動容

2022年5月,張守帥從網上看到一個視頻:天還沒有亮,下着小雨,金川街頭站滿從鄉鎮趕來的拉着挽幅的人羣,送一位幹部最後一程。一座城送行一個人,這在金川過去從未有過。當時的場景感動了許多人,同時大家心裏也有一個問號:他是誰,生前做了什麼樣的事,才能讓這麼多人惦念他的好?挖掘選樹典型是一件十分審慎的工作,羅從兵殉職在縣交通運輸局崗位上,而張守帥的同事王眉靈跑交通口,她用了近一週時間前往金川實地瞭解羅從兵的事蹟。

6月底,張守帥接到報社深入挖掘羅從兵事蹟的通知,牽頭成立了6人報道小組。所以,這個題材一開始是從新聞報道着手的。“七分採訪、三分寫作”,報道小組把實地走訪、真實還原作爲一條重要原則,以“集體座談+重點專訪+現場感受”的方式,採訪了與羅從兵存在交集的上百位幹部羣衆和他的親朋好友,也包括與他產生過矛盾、存在過芥蒂的人。報道小組想寫出一個有血有肉的真實人物。採訪中,很多細節打動了張守帥。比如說,他工作過的太陽河鄉、馬爾邦鄉、馬奈鎮,沒有哪個鄉親的名字是他叫不出來的。有一年,縣裏調研“普九”工作開展情況,需要統計學生畢業去向,太陽河鄉中心校的老師說,問羅從兵,他張口就能說出來。馬爾邦鄉要砍掉國道旁遮擋視線、存在安全隱患的花椒樹,他先砍自己親戚家的,甘當“惡人”……

採訪跨度18年,幾乎沒有採到轟轟烈烈的事情,但是一件件讓幹部羣衆銘記在心的小事,在張守帥的腦海中浮現出這位忠實樸厚、質樸感人的基層幹部形象。7月11日,《四川日報》頭版頭條推出長篇通訊報道《金色山川赤誠的紅》,幾天時間,全網相關稿件閱讀量超過4000萬,相關視頻瀏覽量超過6300萬。許多網友留言說,“看着看着眼眶就溼潤了”“一時抑制不住眼淚”,稱讚羅從兵的“赤子初心、爲民榜樣”,是“黨和人民的好乾部”,爲他“一路走好”祈福。可以說,這篇典型人物報道十分“打動人心”,其事蹟亦“可樹可立、可學可做”。

從一名傾聽者變成一名作家

報道推出沒過多久,張守帥就接到四川教育出版社的邀約,問他可不可以繼續圍繞這個題材寫一部長篇報告文學。

張守帥當即就以承擔其他重要報道任務爲由婉拒了,這既是實話,也有顧慮,儘管張守帥少時便有文學夢想,但未有建樹,怕所託非人,耽誤了這個好題材。但是出版社沒有放棄這個想法,又來做張守帥的工作,用不少報告文學大家就是新聞記者出身來說服他。

後來,報社支持張守帥搞這個創作,就有了他和王眉靈的這次嘗試。此時張守帥作爲一名記者,已經15個年頭,他也從提問者和傾聽者,首次嘗試成爲一名作家。

但報告文學畢竟與新聞報道不同,對張守帥和王眉靈來說,這是一次不小的挑戰——統籌好報告性與文學性的挑戰。“真實”是新聞的生命,在本書創作過程中,他們同樣把“真實”放在第一位,哪怕爲此付出更多的精力和時間——出於職業習慣,張守帥和王眉靈不得不笨拙地進行廣泛而深入的採訪,融入到羅從兵的工作生活環境中開展生命體驗,試圖用實地考察見聞和不同講述的相互印證,強化真實敘事、豐滿作品形象、提升文學色彩,儘量多做創新、少留遺憾。金川是少數民族地區,羅從兵是藏族幹部,他們在寫作中還參閱了大量關於金川歷史文化、山川地理、民族風俗的書籍和資料,儘量體現金色山川的濃郁風情。

寫作過程中,張守帥和王眉靈遇到了高溫乾旱、疫情反彈、地震災害等多重困難挑戰。四川人有句話說,幹工作就是和困難作鬥爭,越是艱險越向前。他們深感肩上的擔子沉甸甸的,因爲在這樣的特殊形勢下,學習身邊腳踏實地、苦幹實幹的榜樣,更有其現實意義。

這本書出版後,收到許多好評,令張守帥深受鼓舞,也大大增強了創作自信。這次寫作,讓張守帥開啓了一個新聞報道之外的新創作領域。其實,張守帥的同事中就有一些詩人,他接觸的老一輩記者中也不乏有影響力的作家。現實題材的文學創作或者非虛構寫作,需要深入羣衆、深入生活、深入實際,記者長期紮根基層,接觸面廣、採訪量大,在這方面有優勢。結合工作實際,張守帥會繼續在報告文學、調查報告等方面着力,希望能在“工業文學”方面找尋到好的切入點。