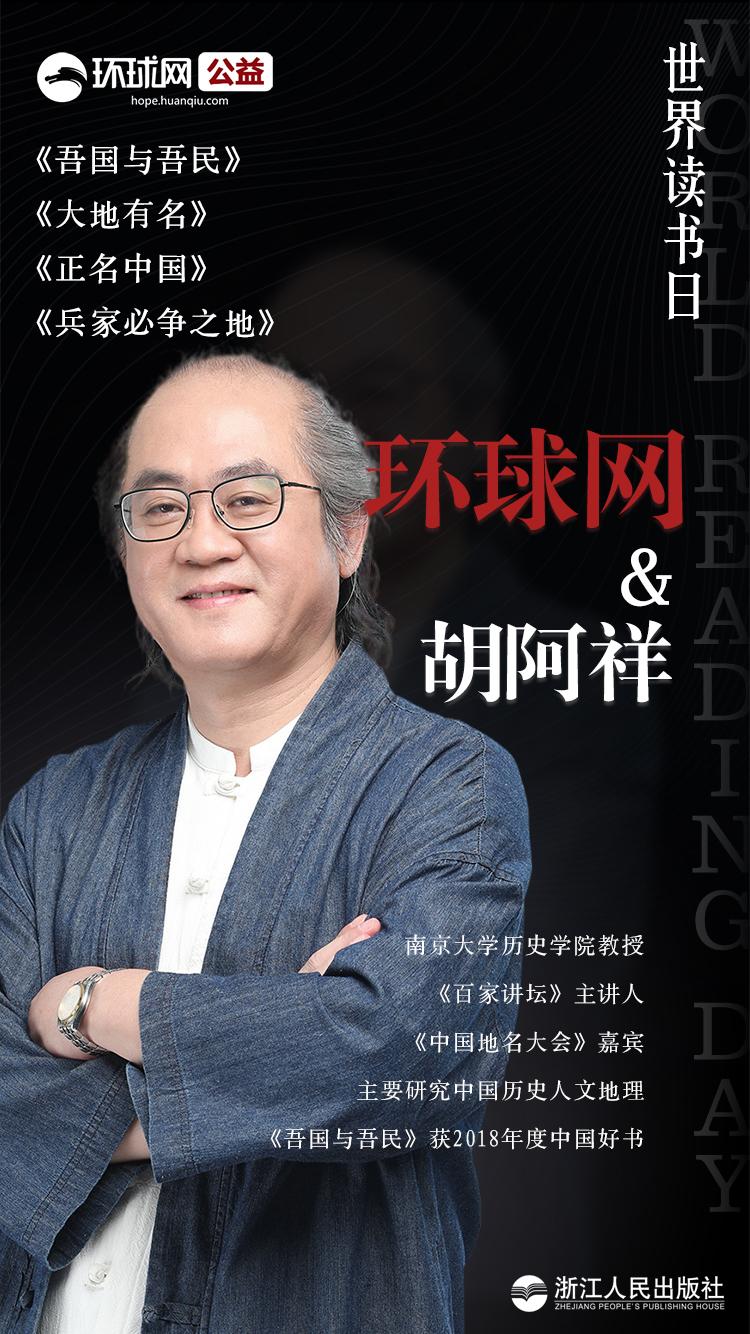

【環球網報道 記者 趙鵬】文學博士,南京大學歷史學院中國歷史系教授、博士生導師、中國古代史學科負責人——胡阿祥,著有《兵家必爭之地》《吾國與吾民》等,出版專著及各類大小冊子二十餘種,發表論文與長短消閒文字三百餘篇,主編叢書多部。環球網在2023年4月23日“世界圖書與版權日”到來之際,對話胡阿祥,揭祕其創作歷程,一同瞭解閱讀的樂趣。

小時候沒有書 都是抄書看

胡阿祥1963年出生於安徽桐城。在他的童年記憶中,小學和初中是個“書荒”的年代,抄書成了最流行的事兒。那個時候,如果偶然間看到一冊珍貴稀缺的心儀書籍,按借讀約定又必須到期歸還,就只好把它抄下來,裝訂成冊,形成“手抄本”,以便自己收藏,方便隨時閱讀。

“三個小夥伴分工協作,用複寫紙抄書,一次就能出來三本”胡阿祥回憶道。胡阿祥抄的第一部書是《一雙繡花鞋》,後來又抄過《第二次握手》,“但那本書篇幅太大了,沒抄完”胡阿祥補充道。這是胡阿祥關於書的最初記憶——書太難得了。

1975年,上海人民出版社出版了一百二十回本的《水滸全傳》。胡阿祥清楚地記得,該書當時定價2塊9毛5分錢,並不便宜,而那時候胡阿祥父親的工資算很高了,每月差不多也就五十多塊錢。所以第一本購入的書——《水滸全傳》,是胡阿祥看得最仔細的書。《水滸傳》裏義薄雲天的英雄豪傑,深深地影響了他。胡阿祥向環球網記者說道:“現在的這些孩子,可能真的想象不到上世紀六七十年代,爲了求得一本好書是多麼的困難。”所以對於書,胡阿祥一直是很珍惜、很在意的。

書永遠是我的老師

因爲父親是上海人,胡阿祥比別的孩子更容易接觸到新鮮事物。這也間接地影響了他的專業選擇。從本科到博士階段,他學過三個專業——歷史、地理和文學。對胡阿祥來說,書要多讀,要讀得雜,要從裏面提取對自己有用的東西。

早年,對胡阿祥影響最深的兩本書,其中一本就像一束光,照亮他寫作、教學的方向,另一本則教會了他仁、義、禮、智、信。

對於寫作、教學,胡阿祥印象最深刻的,是清朝桐城派大家姚鼐在《古文辭類纂》中的這樣一段話:“所以爲文者八,曰:神、理、氣、味、格、律、聲、色。神、理、氣、味者,文之精也;格、律、聲、色者,文之粗也。然苟舍其粗,則精者亦胡以寓焉?學者之於古人,必始而遇其粗,中而遇其精,終則御其精者而遺其粗者。”《古文辭類纂》教會寫作者由粗而精的方法、途徑,所以胡阿祥總說姚鼐是位名副其實的好老師。

《水滸傳》最初講述的是中國社會的江湖義氣,到了後面,就昇華爲“替天行道”了,而這個“道”的內涵非常豐富。從“聚義廳”到“忠義堂”,這樣的取旨,也具有潛移默化的教育意義,教會了胡阿祥仁、義、禮、智、信的大道理。

讀大學後,受到老師的影響,胡阿祥開始研學歷史地理。1982年開始出版的《中國歷史地圖集》,一幅一幅地翻下來,就是祖國河山在眼底的變化。胡阿祥就感覺那一塊塊的顏色,一塊塊的土地,都是先輩們用生命換來的。所以對腳下這片熱土,他有一種特別的敬畏感。

越刨根問底越有意思

《大地有名》的創作,或者說胡阿祥對名稱學的特別興趣,源於他自己的名字。

在人教版歷史書上一筆帶過的“桐城派”(又稱“桐城古文派”),曾經在歷史上佔據中國文壇之宗的地位長達200多年之久。桐城一度被稱爲“文都”,甚至有“天下文章出桐城”的說法。胡阿祥正是出生在“文都”桐城,而在那個年代,如果不會寫文章,都不好意思稱自己是桐城人。

“胡阿祥”中間的“阿”字,不似桐城人的取名習慣。其實,胡阿祥的地域文化背景比較複雜。胡阿祥的祖籍在浙江寧波,祖父從老家去了上海經商,父親又作爲技術工人,從上海支援內地,來到桐城,母親則是地道的安徽桐城人。

他的本名叫胡海祥,家裏人按照寧波的習慣,稱呼他的小名“阿祥”。小學老師也如此叫他,結果胡阿祥變成了大名,胡海祥變成了曾用名。

考入復旦大學後,總有人問這個名字的由來,久而久之,胡阿祥就對名稱學產生了興趣。於無聲處聽驚雷,太熟悉的東西更容易被人忽視。胡阿祥就是喜歡打破砂鍋問到底,越問到底,越覺得有意思,於是慢慢地,他就創作出了關於名稱學的一系列的著作。

回頭看 我還是個書生

國內很多人瞭解到胡阿祥,最初是通過央視《百家講壇》。他曾三度登上《百家講壇》,主講《說國號》《國之名稱》等系列。很多觀衆覺得胡老師思維縝密、語言嚴密、表述乾淨,不媚俗、沒噱頭。在南京大學,胡阿祥的歷史課更是場場爆滿,一座難求。平易近人、風趣幽默、如沐春風,是同學們對胡阿祥教授講課的共同感受。

《胡阿祥解說<琅琊榜>》是他創作時間最短的一本書,不到一個月,寫了十幾萬字,當時的市場反響非常好。在胡阿祥看來,歷史研究不是枯燥無趣的。通過解說《琅琊榜》,把歷史普及、傳統文化、魏晉南北朝歷史等結合起來,這樣或許更有利於傳播。在這方面,胡阿祥做了不少工作。從寫書的角度來看,已經出版了七十多部;發表的論文和長短休閒文字,也有五百多篇。

對於“書”爲何物,胡阿祥有着自己的解釋:文字之書、自然之書、社會之書、人生之書,皆爲書。作爲一個書生,胡阿祥從小時候的抄書,到後來的買書、寫書,到現在的藏書、送書、玩書(毛邊書),樂在其中,樂此不疲。就以毛邊書來說,每當天氣尚好,夜色剛入,胡阿祥喜歡獨坐陽臺,泡上一杯清茶,備一把裁紙刀,裁一頁看一頁,那種文人讀書的悠閒和雅緻,可謂體現得淋漓盡致。

行萬里路 讀無字書

陸游的《冬夜讀書示子聿》裏面說,“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”。胡阿祥認爲,讀書有多種方法,耳讀(聽課、聽講座)、眼讀(讀紙本書、電子書)以外,不可少了腳讀(行走、考察)、心讀(體會、琢磨)。古人常說“讀萬卷書,行萬里路”,胡阿祥習慣在這句話後面加上一句:行萬里路,讀無字書。並且他把這樣的“無字之書”,稱作更加鮮活、更加真實的大書。

每個中國人現在都有屬於自己的中國夢,胡阿祥的中國夢就是:讓讀書成爲生活的日常,就像衣食住行一樣,成爲你生活的必需品。