【環球網報道 記者 趙鵬】巴爾扎克說:小說,是一個民族的祕史。進一步說,那些暫未被書寫、未被關注的民族歷史,可以先交給文學。作家樊希安正是這樣做的。他的長篇小說新作《黃金團》,講述了一段至今鮮爲人知的中國黃金部隊的故事。

63歲纔開啓長篇小說創作

20世紀六七十年代,一聲號令,鋼鐵、鐵路、煤炭等各路建設大軍,雲集雲南、貴州、四川三省戰場,展開波瀾壯闊的大會戰。1972年,時年17歲的樊希安應徵入伍,在貴州盤縣從事三線建設。整整十年的軍旅生涯成了他一生的底色,也和部隊結下不解的情緣。

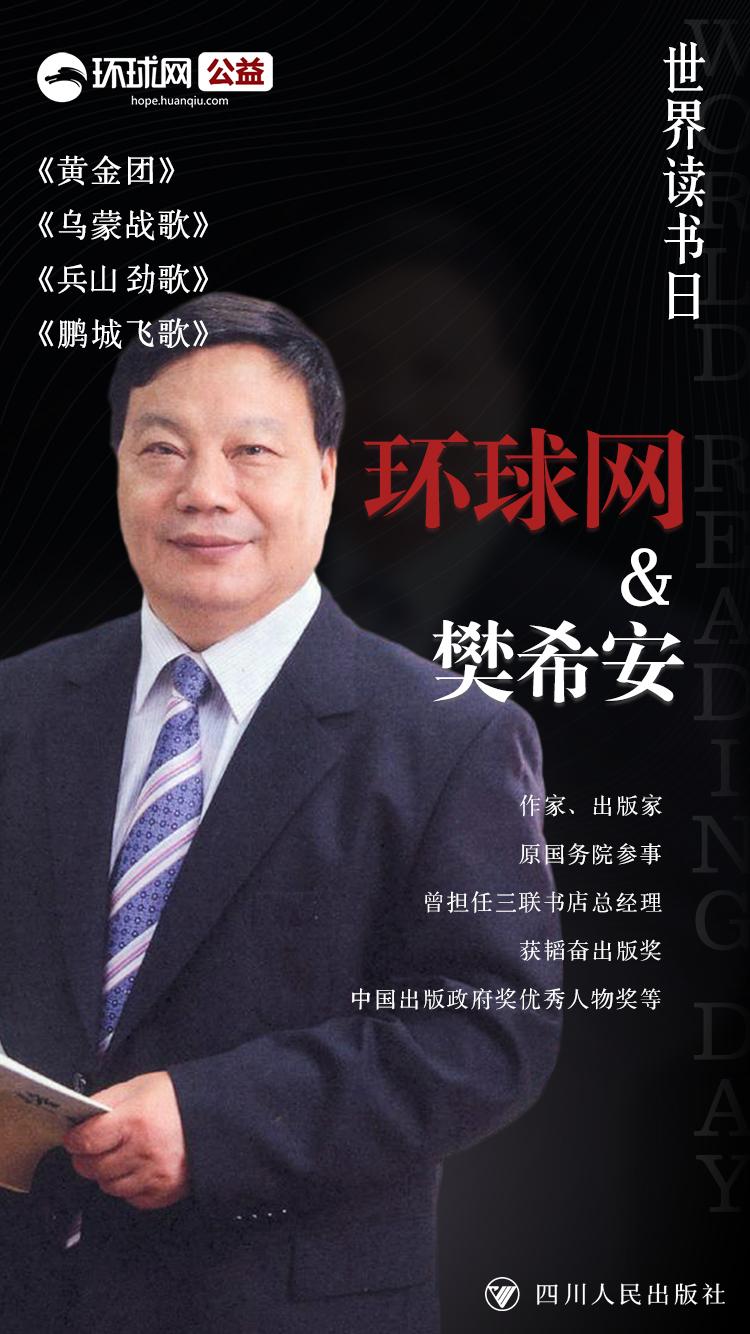

樊希安於1986年11月進入出版行業,曾擔任吉林人民出版社總編輯、生活·讀書·新知三聯書店總經理、中國出版傳媒股份有限公司副總經理,先後獲韜奮出版獎、中國出版政府獎優秀人物獎等多項榮譽。

2017年樊希安退出中國出版集團的副總的領導崗位,在這一年裏,他寫了關於出版方面的四本書,對自己而言算是出版生涯的一個總結,從此人生進入到新的階段。回憶過往,曾經做人民軍隊的一員,在部隊的大熔爐裏鍛鍊過,樊希安腦海中冒出來個想法——把戰友們當年爲國家出生入死所做出的貢獻書寫出來。

2018年樊希安第一次開始寫長篇小說,這時他已經63歲了,雖然早在1973年就開始在報刊發表自己的作品,但是寫長篇小說還是頭一遭,就連他自己也說不清,到底是一種什麼力量在激勵着自己,也不知是從哪兒來的那股勁頭,好像“不寫不快,不吐不快”,鉚着一股勁把作品寫出來了,把10年軍旅生涯的所有生活體驗全都“倒”出來了,不到5年的時間,先後出版了五部軍旅題材的長篇小說。而這第五部,就是《黃金團》。

未被書寫的歷史交給文學

巴爾扎克說:小說,是一個民族的祕史。進一步說,那些暫未被書寫、未被關注的民族歷史,可以先交給文學。作家樊希安正是這樣做的。他的長篇小說新作《黃金團》,講述了一段至今鮮爲人知的中國黃金部隊的故事。

1979年3月7日,應國家黃金戰略儲備需要,中國人民武裝警察部隊黃金部隊成立,主要擔負黃金地質普查、勘探和生產任務,爲我國黃金事業發展做出了巨大貢獻。如今,這支部隊早已完成歷史使命。樊希安發現,世人對其所知甚少,更別提對其貢獻的瞭解。通過查閱資料、實地考察,樊希安用40萬字爲這支傳奇部隊樹起一座文學紀念碑。

《黃金團》記敘了一個團在山東萊州灣建設三山島金礦的戰鬥歷程中,意志堅定,不畏艱難險阻,爲國爭光、犧牲奉獻的故事。

軍旅情懷開掘冷門題材

樊希安從黃金部隊入手開掘出一個冷門題材,把戰士的精神面貌,把他們當年爲國家做出的重大犧牲能夠挖掘出來。基建工程兵這個兵種是1966年國家爲了三線建設成立的,先後在煤炭、化工、機械、鋼鐵、地質勘探等各個行業做出了重大貢獻。前後有50萬左右的人投入到三線建設中來,這是一個歷史題材,一個重大的文學題材。樊希安就是圍繞着基建工程兵支援三線建設的這麼一個經歷,通過自己的真情實感,創作了反映工程兵部隊的“不滅的軍魂”長篇小說三部曲——《烏蒙戰歌》《兵山勁歌》《鵬城飛歌》,從而也找到了自己的軍旅文學創作之路。

軍旅生涯和出版工作給樊希安的寫作提供了很大的幫助。對於他來說歌頌廣大戰士在特殊年代發揚“一不怕苦,二不怕苦”的精神,是他義不容辭的責任與使命。

比黃金更珍貴的是什麼

幾乎所有當過兵的人都有軍旅情結,只要聚在一起總是熱淚盈眶,感慨萬千。這或許是因爲軍營生活是朝夕相處的,患難與共的。但絕大部分人都止於感慨,止於動情,而樊希安先生卻以文學的方式,以濃厚的軍旅情結爲黃金團樹立了一座文學紀念碑。正是他對部隊有着獨特的感情,爲讓更多人瞭解這段歷史,後人將永遠銘記戰士們艱苦奮鬥、忠誠奉獻的崇高品格。