讀書是最容易的事

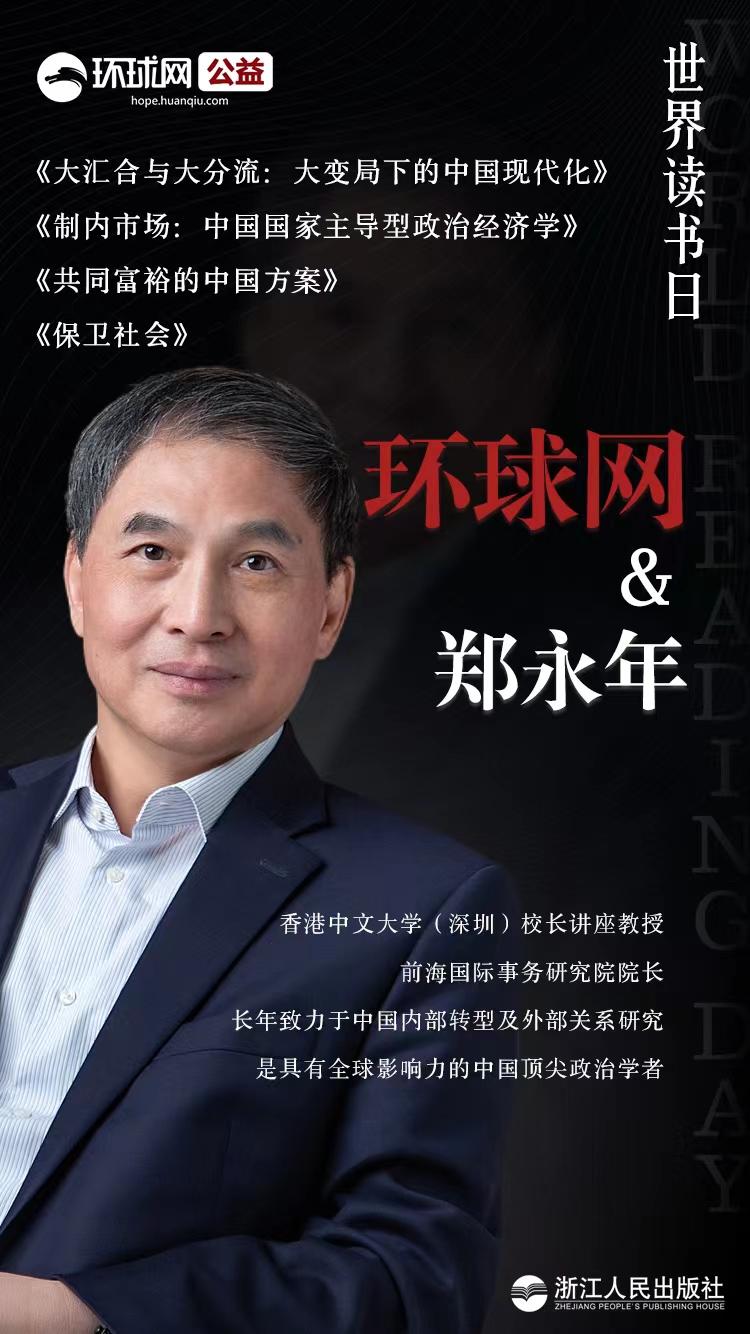

1962年鄭永年教授出生在浙江省餘姚縣鹿亭鄉(當時爲公社)的鄭洋村。在1981年上大學之前,他一直在農村,幾乎沒讀過什麼書。他的活動範圍不過鄉下的方圓幾公里,日出而作、日落而息,平時也沒什麼文化生活,他唯一有印象的,是一份中國青年雜誌,當時農村會讀書識字的人也不多,即便是這樣的條件,那本中國青年雜誌最後都翻爛了,還有人在一遍遍地讀。直到上中學的時候,村裏才裝上了廣播,此後,他也會聽一些中央人民廣播電臺和餘姚人民廣播電臺的新聞。這個是鄭永年教授年少時對文化生活的全部記憶。

1977年恢復高考,他是通過廣播才知道可以考大學。但要到4年後的1981年,他才考入北京大學國際政治系,主修國際政治,專業還是他的中學班主任老師決定的,因爲沒有電話,招生辦聯繫不到他本人。

去北京是他第一次搭遠途火車,到了北京和北大,眼前所見,和農村大不同,全然另一番感受。和農村生活相比,上北大以後感到讀書是一件無比容易的事,因爲務農實在太苦了。讓鄭永年教授更爲驚喜的是,北大的圖書館有這麼多的書,他恨不得把所有的書都讀一遍。那個時間鄭永年教授幾乎什麼書都讀,文學、詩歌、心理學、經濟學、社會學、政治學...所有這些人文社會學科的圖書,他都讀得興致勃勃。

和現在很多人讀書爲求功利不一樣,八十年代的風氣很好,很多人讀書完全是爲了自己的興趣愛好。在讀書過程中發現自己的興趣,接受知識再去創造知識。從接受知識到去創造知識,對於鄭永年教授這一代人還是比較幸運的,惡劣的生活環境讓人思考。生活越好,人反而思考得越少。

1987年他碩士研究生還沒畢業,就跟浙江人民出版社合作,編輯、出版了一套政治學叢書,介紹西方的政治思想,他翻譯的第一本系統介紹西方政治學研究方法的書,是美國學者阿蘭·艾薩克的《政治學:範圍與方法》。書中有這樣一句話:知識之所以爲知識,是因爲它被稱之爲科學方法的程序得到了證實。當我們說“我原來就知道”時,我們並不知道它——我們只是意識到它,直覺地相信它而已。

鄭永年後來的研究,將中國政治經驗和本土實踐進行知識化的努力,就是這樣的工作。

成長是一種特殊的責任

改革開放改變了中國人民的命運,也改變了中國思想界,有一種力量,推動着當時的人們向外看。鄭永年教授九十年代赴美讀書,成長。那一代人對中國社會研究賦予一種特殊的責任。

1990年鄭永年教授赴美讀書以來,著述和主編的著作已經足有百餘本。每一次的研究與寫作,都是今天的自己跟昨天的自己的競爭。最近出版的英文著作《文明與中國政治體》(Civilization and the Chinese Body Politic)足足660頁。從1999年就開始構想思考,鄭永年教授用了20年時間才寫完這本書的初稿,又花了三年多的時間修改和出版,整整花了1/4世紀。

儘管鄭永年教授經常稱自己爲“文字工作者”,但並非爲了文字而文字,文字是時代的記述和對這個時代的思考的表述。長期以來,鄭教授對中國社會所面臨的大問題往往分門別類,做系統和深刻的思考。《大匯合與大分流:大變局下的中國現代化》也是這樣的產物。鄭教授長期關注全球化背景下中國的內部轉型與對外關係,2020年出版的《貿易與理性》、2021年出版的《有限全球化》《大變局中的機遇》等書,收錄了他這些年發表的關於世界秩序變化和中國發展對策的文章和評論,而《大匯合與大分流:大變局下的中國現代化》則是在此基礎上的對中國現代化所作的進一步思考、梳理和系統闡述。

鄭永年教授最廣爲人知的頭銜是中國問題專家,在公衆面前,他也多以政策專家的形象出現。作爲學者的鄭永年教授,其實開闊得多,他更像古典意義上的政治經濟學者,更像一個思想者。

對於當下的年輕人,鄭永年教授希望他們一定要讀哲學和社會科學,閱讀可以給人積極的人生態度。