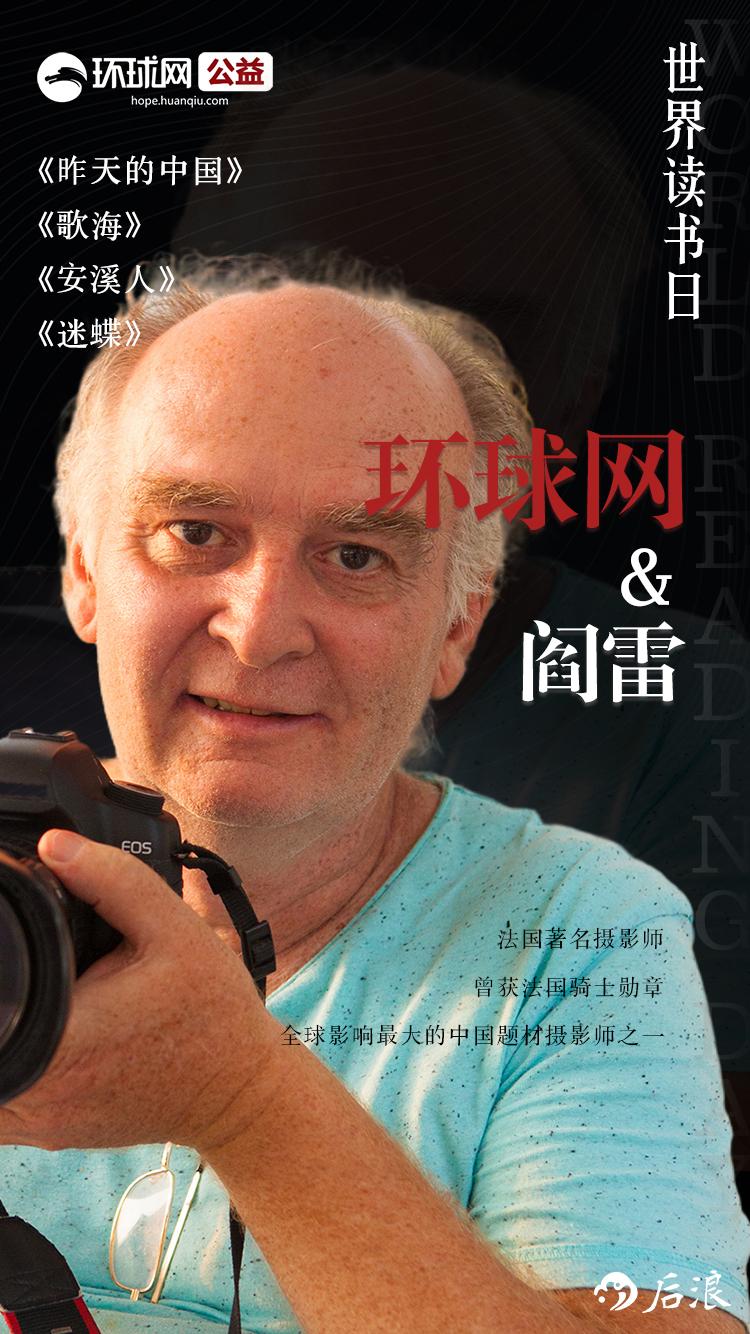

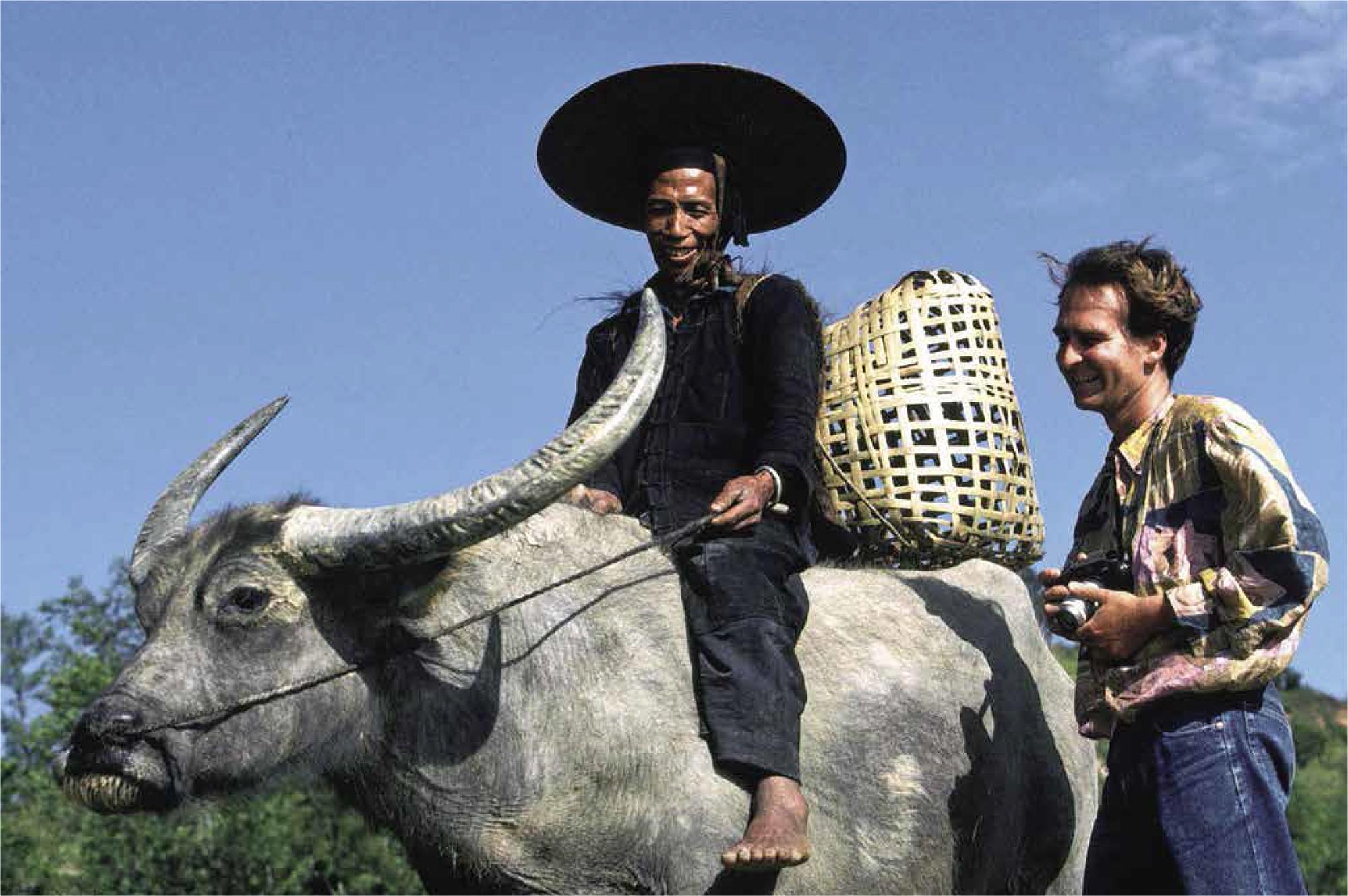

【環球網報道 記者 趙鵬】“拍攝中國題材最優秀的外國攝影家”之一的閻雷(Yann Layma),其攝影集《中國》在全球六個國家發行了幾十萬冊。他也是列入世界遺產名錄的雲南紅河哈尼梯田文化景觀的發現者、記錄者。閻雷(Yann Layma)的足跡遍佈中國城鄉各個角落,從首都北京到侗族山寨;從當年大同蒸汽機車廠到改革開放的熱土深圳;從上海第一家股票交易所到雲南哈尼梯田……閻雷(Yann Layma)用鏡頭捕捉並記錄了中國社會的歷史變革,爲改革中的中國和中國人留下了珍貴的歷史記憶。

中國在叫我 我應該來

1979年,當中國一夜之間突然向世界敞開它的大門,批准第一批旅遊簽證時,當時17歲的閻雷(Yann Layma)聽到這個消息,就做了一個奇怪的夢,彷彿體驗了一把類似主顯節一樣的經歷,夢見自己在中國生活。那時的他就在想要學習攝影,要學習中文。

這之後,閻雷(Yann Layma)開始學習中文,並在馬克·呂布等攝影大師的指導下學習攝影並一度成爲時任法國總統密特朗的攝影師。1985年,閻雷(Yann Layma)第一次以自由攝影師的身份來到中國,從此開啓了中國拍攝之旅。他的第一次中國之行待了六個月,並由此堅定了他要用一生的時間拍攝中國,用鏡頭向世界介紹中國的想法。

30多年來,他的足跡踏遍中國的每個角落,在廣袤的土地上拍攝了60多萬張照片。豐富的閱歷成就了閻雷(Yann Layma)獨特的視角。改革開放以後,中華大地呈現出對於變革的激烈的渴望,各種新鮮事物也層出不窮地湧現出來。

記憶中的八十年代生活

對於很多中國人來說,過去的歲月,可能早就在時間的洪流裏變得支離破碎,只能從偶爾閃現的記憶片段裏,去仔細打撈過去的幻影。但那段天真快樂、樸素溫情的小美好,卻在閻雷(Yann Layma)的相機裏完完整整地保留着。

上世紀80年代,一個掛着萊卡相機,腳蹬一輛破自行車,對着中國各種特色建築或風土人情東張西望,時不時按下快門的這個法國人,爲我們還原了那段歷史。他親眼見證着、親身感受着中國的變化。閻雷(Yann Layma)對環球網記者說:“1985年,在北京、上海,一出門,大概有一千多個人在看我們,說‘外國人,你看有大鼻子’什麼的。跟我們不一樣,穿衣服不一樣”。

但在閻雷(Yann Layma)的記憶中,中國一直都是非常安全的,對外國人特別歡迎,特別開放,很容易合作。閻雷(Yann Layma)補充道:“拍攝中國人時,他們會(對着鏡頭)笑,他們很高興。在中國很舒服。我還可以把照相機放着不管,上一個廁所,回來照相機照樣還在。如果忘帶什麼東西,也會有人叫住他:‘哎,老外你忘了這個’。”

多年的拍攝生活也讓閻雷(Yann Layma)對中國有着特別的感情,“我在中國很舒服。我喜歡喫烤鴨,喫中國菜。我喜歡中國的朋友們,很放鬆,一起出去玩、拍照,在街上特別安全。隨便怎麼拍,人很開心,很熱情,我很高興,感覺很好。”

我是外國瞭解中國的眼睛

1988年,閻雷(Yann Layma)在廣西三江和貴州黎平一帶拍攝侗族的生活。在這裏完成的攝影畫冊《歌海木寨》引起轟動,外國遊客和文化人類學者蜂擁而至。

1993年,閻雷(Yann Layma)在哀牢山足足待了6個月,以《山的雕刻者》爲主題,完成一部紀錄片、一本畫冊、一部遊記以及近萬張照片。第一次對西方媒體全面展示了這些氣勢磅礴的梯田和世代紮根於此的哈尼風情。雲南哈尼梯田也被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。

上世紀80、90年代外國雜誌的中國照片,大部分都是閻雷(Yann Layma)拍攝的。那個時候他每年至少來中國兩次,有時會待半年以上,即使是身患嚴重抑鬱症的幾年間,也沒有間斷。2000年因爲在法國拍攝很緊張,導致他飽受抑鬱症的折磨。可是他每當來到中國卻很開心、很舒服。

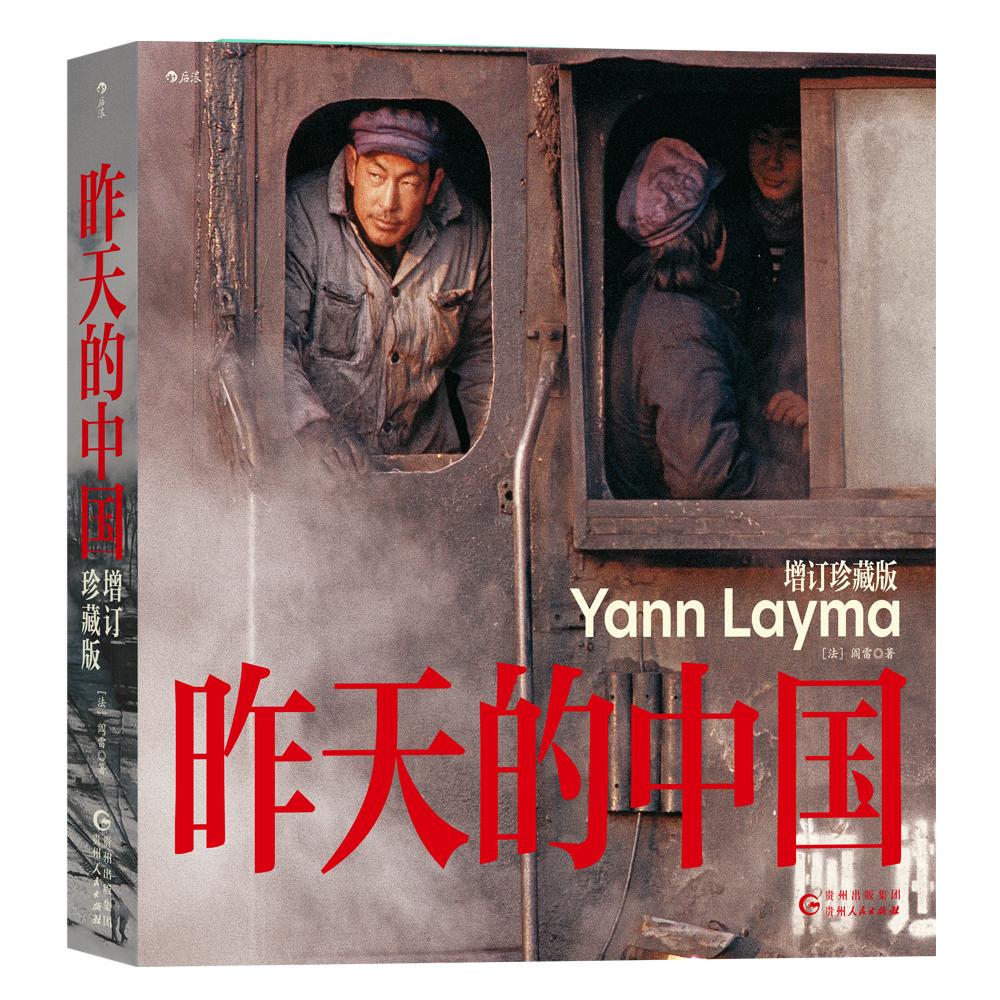

現如今,很多外國雜誌都停刊了,大家都習慣上網了,閻雷(Yann Layma)說:“幾乎沒有任何一家雜誌社肯花錢讓一個攝影師來中國拍照。”所以,閻雷(Yann Layma)開始籌備自己的畫冊和影展,先後出版了4本關於中國的攝影著作——《KALTEX在中國》《歌海木寨》《壯麗的中國》《中國》,三十年攝影精選《昨天的中國》,後續《昨天的中國》(北京聯合出版公司,2015年)增訂珍藏版,又收錄了上百張新增照片,並對整體內容編排、頁面佈局和設計等進行了優化升級。

《昨天的中國》(北京聯合出版公司,2015年)增訂珍藏版,分爲圍繞地方風光的“昨天的故鄉”和圍繞人文風俗的“昨天的我們”兩輯,從北京到桂林,從上海到延安,從田間的勤苦勞作,到酒席上的歡聲笑語,全面呈現1985—2000年間處於轉型期的中國的日常生活、經濟起飛和社會鉅變,用鏡頭爲整個中國創作一幅無比鮮活、富於生命力的肖像。

閻雷(Yann Layma)對中國充滿了感情,四十年間足跡踏遍中國的每一個角落,敏銳地捕捉到這個具有厚重灰色調的國度在20世紀末對變革的渴望、對新鮮事物的癡迷,通過他的視角,新舊交替時期的種種微妙和激烈之處被真實地傳遞出來,展現了那段逐漸遠去的歷史。