養老是關乎個人、家庭乃至整個社會的課題,構建養老發展新格局,推動新時代養老服務高質量發展,同樣是時代的命題。當前我國老齡化趨勢已成爲社會共識,金融機構憑藉全方位財富規劃能力助力解決個人養老,並在此基礎上提供專業養老服務,更是落實國家積極實施應對人口老齡化戰略的重要實踐。

幸福人壽作爲國內唯一一家全面打通反向抵押業務全流程的保險公司,秉承創造有保障的幸福生活的核心價值觀,積極深入到養老產品的探索和實踐當中,基於客觀的用戶需求,倡導養老新理念、新模式,豐富專業養老的內涵與外延,向社會交出一份獨特的樣本。

“小而美”創新服務提供多元化養老選擇

家住北京、年近80歲的張阿姨爲了照顧多病的父親而終身未嫁,孤身一人的她每月只能領到3000元的退休金,應對日常生活尚且捉襟見肘,更讓她擔憂的還有自身健康出現問題後可能面對的經濟壓力。而在參與幸福人壽“以房養老”項目之後,通過幸福人壽“房來寶”產品,張阿姨每月都能領取近萬元津貼,這對張阿姨的日常生活提供給了很大的支持,更解決了對未來不確定性的擔憂。

早在2013年,《國務院關於加快發展養老服務業的若干意見》中首次提出“開展老年人住房反向抵押養老保險試點,鼓勵養老機構投保責任保險,保險公司承保責任保險。”2014年7月原保監會在北京、上海、廣州、武漢正式開展老年人住房反向抵押養老保險試點,這也拉開了“以房養老”在我國探索和嘗試的序幕。

據瞭解,幸福人壽自成立之初就開始了老年人住房反向抵押保險業務的產品研究和市場調研工作, 2015年起首開行業先河,推出“房來寶”。試點至今,“房來寶”已惠及北京、上海、廣州、武漢、南京、蘇州、大連、杭州、深圳9個城市的146戶家庭中的213位老人,累計發放養老金8000餘萬元,參保客戶平均年齡71歲,人均月領取養老金近8000元。

幸福人壽創新業務部以房養老辦公室負責人指出:“目前老年人住房反向抵押保險業務的銷售情況是符合我們預期的”。總體來看,“房來寶”主要從老年消費者的立場和角度研發設計,目標是優先滿足高齡老人、失獨孤寡老人、低收入家庭羣體老人的以房養老需求,適用用戶有着精確的畫像;自面世以來“房來寶”運行平穩,規模有限但市場反映比較好。

對於該產品銷售規模有限卻是“符合預期的”,幸福人壽相關負責人進一步解釋稱,以房養老聚焦於老年人居家養老、增加養老金收入和終身領取這三大養老核心需求,改善了特定老年羣體晚年的生活質量。所謂“特定老年羣體”就意味着不會也不應是大衆化產品,它只是少數老人願意接受的小衆產品,作爲市場化手段運作的一種補充養老方式,能讓老人們多一種養老選擇,是社會保障養老之外的一種補充;而“住房反向抵押養老保險”又僅僅是以房養老的一種形態,不會改變主流的社會養老模式。

因此幸福人壽相關負責人也反覆強調,作爲一種“小而美”的創新型養老服務,反向抵押養老保險不能簡單地以數量論成敗,只要它滿足了一部分老人的需求,讓參保老人過上品質更高的幸福生活,爲老年人羣體增加了養老選擇,就能夠取得良好的社會效益和市場影響力,那麼它就是成功的。

國際主要三種模式下的本土化探索

據《中國養老金融發展報告》介紹,以房養老”理念最早起源於荷蘭,真正意義上“以房養老”的推出則應屬20世紀80年代的美國,隨後英國、新加坡和日本等發達國家也紛紛進行了“以房養老”的探索。發達國家通過“以房養老”的理論和實踐探索積累了許多較爲成熟的經驗,也暴露出一些問題和教訓。分析國外“以房養老”發展的經驗教訓,對於我國“以房養老”試點的落地和進一步探索具有重要意義。

1、美國模式

作爲世界上 “以房養老”制度運作最爲成熟的國家,美國 “以房養老”模式產生於20世紀80年代,當時美國社會擁有一大批“房子富人、現金窮人”現象,美國政府意識到如果將這些體量龐大的不動產和養老有效結合,將可以大幅度分散社會養老壓力。

美國的“以房養老”業務探索主要就是住房反向抵押貸款,針對於62歲及以上的老年人分期發放貸款,房主的負債則隨着分期時間的遞延而上升,在此期間房產所有權仍屬老人自己並擁有對房產處置的權利,但前提是還清所有的貸款本息。

2、新加坡模式

新加坡“以房養老”探索起源於新加坡保險合作社1997年經營的住房反向抵押貸款產品,該款產品只針對60歲以上、擁有70年以上私有產權住房的新加坡公民或新加坡常住居民,同時借款人還必須是該公司的壽險客戶。由於該產品限制條件過多,尤其是新加坡90%以上都是公有住房,該產品在很長時期內都少有進展。

爲緩解養老壓力,推進“以房養老”等多元化養老方式的發展,2009年新加坡建屋局開始推出房屋契約回購計劃,以政府名義開展住房反向抵押貸款,規定62歲以上、擁有三房或更小組屋、家庭收入低於3000新元、房產沒有被減值釋放且申請時只購買了一套組屋的老年人可以將剩餘租期出售給建屋局,申請人可繼續居住原有房屋並定期領取一定的養老金補貼。由於政府的參與大大提高了該項計劃的公信力,引起了不少老年人的關注。

3、英國模式

英國最早的“以房養老”模式探索是20世紀60年代的“房產價值釋放機制”,其本質是一種住房證券化的方式,老年人將房產抵押向貸款機構以浮動利率的方式進行貸款,並將貸款投資於股票或債券市場;然而由於英國80年代金融市場蕭條,參與該項業務的老年人並沒有獲得收益,最後英國政府以缺乏“無追索權”保護的理由終止該項業務,並對遭受損失的老人進行補償,導致 “以房養老”的公信力受到極大影響。

21世紀以來,隨着人口老齡化的加深以及英國房地產市場的發展,英國政府越來越認識到固化在房產上的資產財富的重要性,於是開始着力推動“以房養老”的發展,2001年推出新的房產價值釋放計劃,地方政府可根據被抵押房屋價值發放貸款,在老人身故或住房出售時貸款到期。

4、本土化探索

我國的“以房養老”起步較晚,同時受到傳統文化因素影響,在用戶接受度等方面仍有待加強和提升。幸福人壽相關負責人提到,除老年人和子女們的傳統觀念和消費習慣之外,保險設計複雜、制度交易環境不成熟、風險機制不完善、微利經營等因素,也都影響着保險公司的積極性。

但另一方面,根據統計局最新數據顯示,目前我國城鎮老年人住房擁有率爲75.7%,自有住房價值接近22萬億元,“以房養老”的市場基礎明確、適用用戶也存在精準範圍,是部分特定老年人羣體的剛性需求。

雖然“把房子留給孩子”這種觀念可能會影響一部分老年人對“以房養老”的接受程度,但對於失獨和孤寡老人等特定羣體,基本不存在房產繼承問題,如果能一邊住着房子,一邊把“死”房子變現,讓手裏多些“活”錢,無疑是改善晚年生活質量的一項有效舉措。當特定老人羣體解決生活困難後,欲將房屋留給兒女時,幸福人壽還積極配合老人辦理抵押房屋贖回,充分發揮了保險社會管理功能,努力爲構建社會主義和諧社會服務。

據幸福人壽統計,從地域來看珠三角、環渤海地區以及西部的重慶地區是關注以房養老較多的地方,這反映出經濟發展水平較高的城市老人的心態相對開放、更容易接受新觀念。從投保人羣佔比看,目前有子女的已經略高於無子女的,佔到五成多一點。在有子女的投保家庭中,教育背景和家庭資產狀況良好的,子女也接受程度也更高。

在借鑑了國際主要三種模式的基礎上,幸福人壽推出的本土化以房養老產品“房來寶”,截至目前主動諮詢和接觸的客戶羣體已經接近四千戶,其中包括一些支持父母投保的有子女家庭,但因爲各地政策和執行中的一些障礙和風險,目前業務開展只能優先向特定老年羣體適當傾斜,還不能完全滿足所有客戶的需求。幸福人壽相關負責人還提到,在審慎經營的前提下,未來幸福人壽也將持續升級以房養老產品品種和業務覆蓋範圍。

以幸福爲名護航安心養老

值得注意的是,2017年前後,市場上出現多起打着“以房養老”爲幌子的詐騙案例,多是由不法企業誘騙老年人將房產作爲抵押品進行貸款,貸款資金又以理財的名義流入到不法企業控制的賬戶中,致使很多受騙上當的老年人房錢兩空,造成了極爲惡劣的社會影響。央視《焦點訪談》、北京衛視《法制進行時》等欄目,也多次報道將“以房養老”作爲詐騙手段的案例。

針對一系列嚴重侵犯了老人財產及相關利益的“以房養老”騙局,幸福人壽也組織了一系列公益性普法活動,向公衆揭露“以房養老”騙局的真面目,並針對老年人羣體梳理出易懂易記的兩個關鍵點:

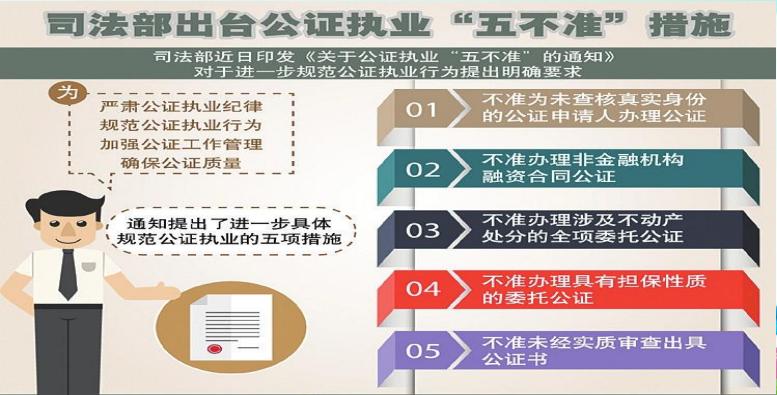

1、正規“以房養老”絕不抵押房產證、絕不與老人簽署全項委託公證書,老人仍然擁有房產佔有、使用、收益及經抵押人同意的處分權。

2、正規“以房養老”充分保障投保老人權益,老人表達個人真實意願,自願簽署保險合同、自願訂立公證遺囑,投保老人均身故後才處置房產,投保人隨時可退保及贖回抵押房產,繼承人還擁有抵押房產優先贖回權。

七年來,幸福人壽在銀保監會的關懷指導下,緊緊圍繞老齡人口多元化的養老需求,以反向抵押業務爲中心探索養老保障體系供給側結構性改革,以促進以房養老體系建設爲目標,充分發掘國家和地方政府的政策資源,創造性開展各項工作,形成具有幸福特色的養老創新發展之路,圓滿的完成了銀保監會下達的開展反向抵押試點的工作任務。

不止於以房養老,幸福人壽還規劃在多維度佈局養老產業,圍繞保障和改善老年人生活、健康、安全以及參與社交等核心需求,搭建高品質、多層次養老及相關產品,包括養老照護服務、老年醫療衛生服務、養老教育培訓、養老金融服務、養老科技和智慧社區養老服務、養老公共管理等。

作爲國內唯一一家全面打通反向抵押業務全流程的保險公司,幸福人壽以幸福爲名,始終以“爲人民創造有保障的幸福生活”爲使命,用商業養老保險邏輯和產品創新,給養老這一社會性難題交出了一份精彩答卷。