當人們動動手指就能把微信運動步數兌換成公益金捐贈給某個公益項目,普通人每走出的一步都新添了公共屬性;當梭梭樹和沙棘鋪滿西部荒原,每個用手機爲螞蟻森林澆水的網購者都是生態環境建設的一份子。

互聯網技術的應用顯著改變了公益活動的展現形式和參與方式,若干年前似乎僅屬於小部分人的“公益慈善”,當下早已因技術降低門檻,成爲一種日常。進而,技術究竟能在多大程度上助力社會公共事務、有能力運用這些技術的個人又在多大程度上影響着技術對公益的賦能,這些疑問不僅成爲公衆聚焦的新議題,也承載着全社會的探究和期待。

近期,騰訊發佈了《公益事業新版圖之技術公益人才篇》(以下簡稱《報告》),數據反映了具有專業技術背景的羣體目前對公益的參與情況和認知,也爲社會拓展了運用專業技術參與公益事業的“技術公益”領域的新思路。

個人向善,而後技術向善

在這一以技術人羣爲主要調研對象的報告中,技術人才中超過90%參與過公益活動。絕大多數的公益參與方式是個體行爲:運動捐步、轉發呼籲、義工活動等佔據主流,另有近半數的受訪者曾經捐款、捐物。這一結果反映出,至少在當前,工作領域或教育背景並未對公益參與方式形成廣泛的影響。公衆投身公益時,仍然侷限在傳統形式的公益範圍內,技術研發尚未形成規模效應。

儘管如此,也不能忽視互聯網技術爲公益事業飛速拓展的邊界。《報告》顯示,技術人才最近一年累計公益活動的時長整體來看,線上參與比線下參與比例高。事實上,類似“運動捐步”這樣能夠帶動全民參與的公益形式也僅在我國面世不到十年時間。在未來,技術與公益領域相融合的速度不難預測。調研數據也爲“技術公益”找到了廣泛的情感認同基礎。

參考學術界圍繞公益行爲進行的相關研究結論,可把公益參與的驅動及激勵相關因素整合構建模型,綜合“共情”“利他傾向”“公益態度”等維度衡量“公益情感”。《報告》發現,技術人才總體得分(86.5)略高於受訪用戶總體(85.2),這傳遞出一個明確的積極信號:技術向善的前提,當然是擁有技術的“人”先向善。

理想的公益活動表現出何種特徵?除了普遍認知能夠想到的“傳遞正能量”“公開透明”之外,36.2%的受訪者希望能從活動中得到較強的參與感、成就感和幸福感,而且這種“參與”的層面非常深入。有40.3%的受訪用戶期望能扮演組織/協調/監督者的角色,僅次於一線執行者(47.5%)。強烈希望能在公益活動中發揮專長的訪問對象,往往對過往所參與活動的評價更高,未來參與公益活動的意願也更強。這反映出社會公衆實際上希望能在公益事業中嵌入自身擅長的技術。

專業人才攜技術“入股”公益事業——也即“技術公益”——有着廣泛的意願認同基礎。事實上,“技術人才”並不僅指互聯網工程師,一切和公益項目領域相關的特定專業背景人士,如醫生、律師、教師、記者等,均屬於技術羣體的範疇。例如,在一項以保護白海豚爲主題的公益項目中,生物學教授即是專業技術人員;在孤獨症兒童教育方向的公益活動中,所必需的專業技術人員就變成了特殊羣體教育學科背景的老師。

但相比於專業人員目前以個體行爲參與公益的現狀,技術公益的概念的確尚屬陌生。如何促進技術從業者認知轉變,進而促進更廣泛的社會角色利用自身專長參與公益、創造更好的社會價值,仍然是擺在社會各界面前的新課題。

無論公益參與方式表現爲何種路徑,其本質都是人們對創造更多社會價值的期待,技術公益和傳統公益並不對立。技術公益的運用對傳統公益而言,並非取代,而是補位和進階。在《報告》中,61.2%的技術人才認爲“公益是利他和利己的統一,助人又助己”。受訪者期待獲得的回饋,除了看到受助對象得到實際境遇的改善之外,最主要的仍然是技術層面——希望獲得專業技能的提升機會。

技術拓展公益邊界

何爲“技術公益”?簡而言之,就是要更加專業的人通過更加專業的方法從事對應領域的公益項目,用技術賦能公益,解決社會問題,服務於普通的公衆或者特定人羣,從而提高整個社會的公共利益。已經有一部分技術個人參與了技術公益項目,在環境無障礙、信息無障礙、文物保護、生態環保、應急救災、科技助老、未成年人保護等領域發揮了專業特長。

中國盲人協會副主席、中國盲文圖書館副館長何川是國內較早投身技術公益的專業人士之一。利用技術手段幫助視障羣體閱讀的契機,實際上早在1992年就有了萌芽:其時何川就職的盲文出版社收到了一批中國香港慈善機構捐助的設備,包括用於盲文文字處理的點顯器和盲文刻印機等。

技術公益項目的緣起大多是對先進經驗的借鑑,“國外在無障礙設計、通用設計方面比我們起步要早得多,比如說它的盲文刻印機上都有盲文點字,每一個按鈕按下去都有聲音提示。這些反饋能夠支持盲人獨立完成編輯排版等工作。”何川介紹。

技術公益的核心是用戶,想要切實賦能用戶,就必須瞭解用戶的真實需要,因此在技術公益項目的設計和開展中,使用者的參與不可或缺。大多數技術的開發是面向成人或者健全人的,並沒有考慮到弱勢羣體的真正需求。以信息無障礙領域爲例,中國盲文圖書館信息無障礙中心測評師張帥帥表示,很多信息無障礙的負面案例,並不是因爲技術不成熟,而是相關從業人員缺乏信息無障礙理念和意識,缺乏對用戶多樣性和需求多元化的瞭解,最終導致開發出的產品讓視障人羣使用起來障礙重重。

“殘障羣體參與無障礙公共事務很關鍵,能讓服務方提供更好的瞭解殘障者的需求。有些企業已經招聘了視障人士爲技術團隊成員,開展信息無障礙技術諮詢等工作。我覺得未來會有更多這樣一羣人專門做這種技術諮詢。”何川說。

信息無障礙領域對於技術的需求,實際上並沒有太多技術壁壘。技術公益往往不是創造技術本身,而是探索技術的應用模式。很多專業技術人員儘管瞭解技術,卻缺乏對應用場景的理解,因此技術公益需要促進的,是技術人員對應用場景多樣性的理解。

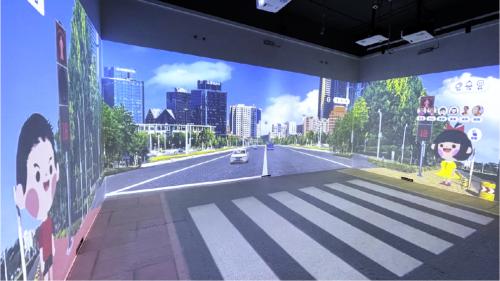

關於此點,一個較爲成熟的技術公益項目是虛擬現實增強技術在幫助孤獨症兒童羣體中的應用,譬如在虛擬環境過馬路,教學如何分辨紅綠燈。相比實體物理環境,虛擬現實增強對孤獨症兒童更加安全。在談到該產品的啓發時,恩啓科技CEO、清華大學無障礙發展研究院產業委員會副主任王偉表示:“我在清華美院交互媒體研究所做了十多年的人機交互、投影互動,利用聲光電技術跟人產生互動的產品。在產品推廣過程中偶然發現這種產品對孤獨症孩子很有吸引力,家長非常希望利用這個產品幫助到孩子康復。”

技術公益並非一蹴而就,產品需要不斷更新迭代,前期的運行經驗會爲後期的更新提供數據基礎。可持續的技術公益是一套完整的運作模式和解決方案。“當這套東西全部建立起來以後,這個系統就開始有生命了。每一個參與試用的老師,其實都不是一個完全的執行者,他們能夠不斷地爲這個體系貢獻數據,貢獻新的智慧。”王偉表示。

技術公益的可持續運作也同時依賴企業或項目團隊的可持續性,因爲技術自身有需要維護的特性。關於技術公益可持續性運作的探討,去年已發起首期技術公益創投計劃的騰訊有相當多的經驗和體會。“技術公益不能打一槍換一個地方,它的底層應該是一套可持續運轉的、經受住用戶與市場考驗的模式。”騰訊技術公益發起人、騰訊用戶研究與體驗設計部總經理陳妍介紹。目前,首期技術公益創投計劃已經有30個潛力項目脫穎而出,進入孵化階段,接受騰訊技術公益在技術、志願者以及資源、資金等方面的幫扶。

“創投計劃發起之初,就是圍繞技術導向與可持續兩個方面來設計招募和孵化的模式的,這也是我們把創投計劃做出技術公益特色的差異化考慮。”陳妍表示,目前技術公益創投計劃第二期招募已經開啓。

公益項目固然不能靠資助、贊助的方式來發展,但其盈利模式又有別於一般的互聯網產品。對參與其中的技術人員而言,公益項目的獎勵效果並不及互聯網企業,社會價值觀的認同更加重要,這也是維繫團隊根植技術公益的內核。

“技術人員的思路和觀念需要轉變。孤獨症這些領域的週期是很漫長的,並不是開發一個工具就可以馬上幫助這些羣體,或者是馬上看到效益。我們需要耐心,不斷觀察,調整技術,找到最佳的解決方案,然後纔可以輸出符合這些羣體的技術產品。”恩啓科技產品專家梁偉智表示。

挖掘創造社會價值的更多可能

通過改善協作模式,專業技術結合公益,可以產生放大效應,賦能弱勢羣體、普惠教育、環保等領域,解決更廣泛的社會問題。

技術對公益的賦能體現在多個層面。公衆已經看到互聯網對公益活動展現形式和參與方式的改變,技術的應用極大拓展了公衆參與的可及性。從項目的運作角度而言,線上平臺的時效性也提升了公益資源的配置效率。以孤獨症兒童的教學項目爲例,技術可以幫助參與者決策如何排課最有效率、快速瞭解教師評價、計算要招多少學生才能保證機構收支平衡。互聯網的可記錄性則使公益項目更透明,可追溯、可問責。技術能做什麼?一言以蔽之,技術降低了公益事業的門檻,併爲其提供了更廣闊的空間。

鑑於專業技術知識在公共利益領域日漸重要的作用,思爾高家族捐贈基金主席、總裁凱蒂·奈特(Katy Knight)和思爾高家族捐贈基金公共關係負責人勞拉·馬赫(Laura Maher)在《斯坦福社會創新評論》發表的《新型基礎設施——公共利益技術》一文中指出,“公益技術”是一種重要的社會基礎設施建設。

技術需要不斷髮展創新,其核心是對技術人員的需求。一方面,專業技術人員的意識需要不斷喚醒,攜專業知識進入公益領域,有導向地探索技術的多樣化應用場景;另一方面,技術公益的可持續性必然要求新興人才儲備,“雖然社會組織天然地擁有大量的公衆信任,但他們往往缺乏技術能力,無法預測創新會在哪裏創造機會、讓渡權利或損害自由。”

技術與公共部門的合作機制是另一個廣受關注的角度。在理想的公益項目流程中,需要融入數字工具、數據洞察、數據結論以及公衆意見,以提高工作效率。這就對各個公共部門提出了更高的要求,需要和專業技術人員或企業進行合作,開發數字基礎設施。

合作形式通常分爲技術平臺和諮詢服務兩個維度。“基於對公益行業和公共服務事業的洞察,我們搭建公益志願者平臺和數字工具箱來回應他們的需求。”陳妍介紹。騰訊技術公益搭建的志願者平臺,連接專業志願者和公益行業技術需求,同時通過數字工具箱,爲公益機構等免費提供包括騰訊雲在內的多項常用數字資源的公益權益。今年騰訊還在內部發起了技術志願者招聘,報名員工通過測試和培訓之後,爲公益組織和公共部門提供技術方面的諮詢服務。

無論何種融合模式,“人”都是這一流程的中心。正如騰訊透過《報告》爲公衆展示出的那樣:人先向善而後技術向善,技術向善進而技術向上。帶着創造社會價值的目的去做技術實現,反過來又將促進數字技術的應用和創新。公益技術的廣泛運用,可以挖掘出更多創造社會價值的可能性,這也是一個“與科技互相依存的世界”在未來的必然發展趨勢。