摘要:

本案例描述了抓馬教育自2009年成立以來致力於把“教育戲劇”引進中國,並在不斷的實踐中建立了適合中國本土環境的完善的教學體系,伴隨中國青少年成長教育歷程中的發展故事。在過去的13年間,先後有近2000名孩子在這裏學習。2012年,抓馬教育成立了青少年劇場,該項目由孩子對劇本進行再創作與編排,至今已創編並公演了15部劇目。2022年,抓馬教育以鄭和下西洋的故事爲基礎,爲抓馬·少年劇場創作了新劇本《三寶》。鄭和下西洋不僅促進了明朝對外的瞭解,還推動了中外思想文化與技術的交流,成爲研究中國歷史和文化的重要事件。通過教育戲劇,孩子們將以不一樣的角度走進歷史,感受傳統文化的魅力,尋找關於歷史的啓發。

關鍵詞:抓馬教育;少年劇場;鄭和下西洋;文化自信;教育戲劇

案例正文:

“青少年劇場”開創獨特中國模式

教育戲劇來源於英國的教育性戲劇與劇場的傳統,是以人類所擁有的經驗爲基礎,通過再造一個虛擬的經驗讓孩子經歷的方式,鼓勵孩子思考和感受自身以及自己所處的社會境況。這種教學方式在國外擁有歷史基礎,而在中國卻是一片鮮有人踏足的領域。

2009年,抓馬教育在北京成立,成爲國內首家引進教育戲劇的教育中心。帶着在中國推廣教育戲劇的信念,抓馬教育開啓了本土化探索之路,通過13年的不斷摸索和實踐,逐漸探索出適合中國本土環境的教育戲劇課堂,並建立了完善的教學體系。

在抓馬教育成立初期,教育經驗和資源的缺乏促使團隊在不斷調整課程結構的實踐中快速成長。在行業專家的幫助下,抓馬教育逐漸打磨出適合中國本土的教育戲劇課堂。隨着首批學員年齡的增長,抓馬教育意識到課程升級的重要性,青少年劇場應運而生。

青少年劇場以一年爲期,由劇場成員主導,對已有劇本進行再創作與編排。劇場成員通過教育戲劇課堂、社會實踐等形式,挖掘故事發展的可能性並將思考融入舞臺。依託青少年劇場項目的開展與實踐,抓馬教育在教育戲劇領域開創了獨特的中國模式。

目前,抓馬教育由七大核心中心組成,包括:教育戲劇中心、青少年中心、教育劇場中心、教學中心、遊戲中心、研究中心及社區中心。通過在各核心中心開展多元的本土化實踐,抓馬教育將寶貴經驗進行總結與分享,助推教育戲劇在國內課堂落地。截至2019年,抓馬教育已出版4本教育戲劇專著,成爲中文領域重要的教育戲劇實踐基地。

在過去的13年間,先後有近2000名孩子參與到抓馬教育的課堂中,1614名相關從業者參與了培訓並將教育戲劇引入學校。抓馬教育能夠在這片新開拓的教育領域中有所前進,除了源於國家和更多家庭對素質教育不斷提高的追求,更是不懈努力進行本土化所帶來的成果。教育戲劇本土化已然有所突破,但推廣之路依舊漫長,不忘初心的抓馬教育仍在爲更“接地氣”的本土化課堂尋找新切入點。

原創劇本《三寶》由孩子們演繹“鄭和下西洋”的故事

從2012年起,抓馬教育團隊都會在新年伊始爲青少年劇場準備新一期的劇本。2022年3月,抓馬·少年劇場第十五部作品《三寶》的劇目籌備啓動,導演馮雪和劇作家Chris Cooper多次進行溝通,基於對劇場成員的觀察以及他們所處的社會現狀做深入的探討,歷經8個月完成了劇本的創作。

《三寶》完美地融合了中國歷史中著名的“鄭和下西洋”的故事。10歲的主角言言在歷史課上了解到鄭和下西洋這段歷史,並開始思考“我們如何能夠確信這段歷史是真實的”。但這對其他人來說卻不是一個問題,因爲“書本上寫得非常清楚”。沒有得到別人支持的言言獨自對鄭和的身世以及他7次下西洋之旅展開了想象。恰巧在這個時期,媽媽突然住院了,家人爲了保護言言沒有告知他真實情況,言言因此倍感焦灼。現實的謎團激活了想象的場景,在言言的大腦中,海上探險家“鄭和”、燒燬鄭和下西洋史料的官員“劉大夏”以及非常崇拜鄭和的後人“梁啓超”在航行的寶船上展開了一場氣勢磅礴的對話和爭論。通過這場意義非凡的想象之旅,言言找到了他所好奇的真相,也被重新賦予了力量去應對未知的現實。

《三寶》講述了一個極具中華文化魅力的歷史故事,孩子們在再創作的過程中,能夠了解到中國古代天文航海技術的發達、工匠技藝的高超以及當時社會環境下的文化思想特徵,從而更深刻地理解中國傳統文化。而在這個歷史故事的背後,還是劇本創作者對我們所處世界的反思。當數字平臺日益成爲人們保持聯繫的重要方式,我們體驗到了科技帶來便捷生活,也面臨着網絡社交帶來困擾。面對社交媒體的信息超載,我們該如何分辨事實與謠傳?如何與真實的自我和社會保持聯繫?這正是當下青少年們所身處的困境,戲劇必須找到空間與載體幫助他們深入探索這些話題。

在《三寶》的劇本中,一邊是對過去的鄭和下西洋真相的探討,另一邊則是對現實中媽媽病情的擔心與困擾,隨着主角想象的展開,過去與現實兩條線重疊交匯在寶船上的對話之中,這不僅展示了孩子們如何通過自己的方式去應對真實世界,還巧妙地將歷史題材與現實困境融合,爲劇場的參與者提供了一個探索與自我觀察的舞臺,讓他們借尋找歷史真相的機會,回應當下生活中所遇到的謠傳,思考人與人之間“既聯繫又隔離”的狀態。

在劇場中“迴歸”個人與社會

在當下的素質教育中,促進青少年全面發展不能僅僅依靠課本。藉助教育戲劇,教育者能夠和學生在安全的環境中探討各種話題,讓學生培養想象力與創新能力。抓馬教育成立青少年劇場,讓孩子“跳離”理論化的課本,“迴歸”現實生活中,感受個體在社會中的意義與價值,爲他們日後的學習與成長做更充分的準備。

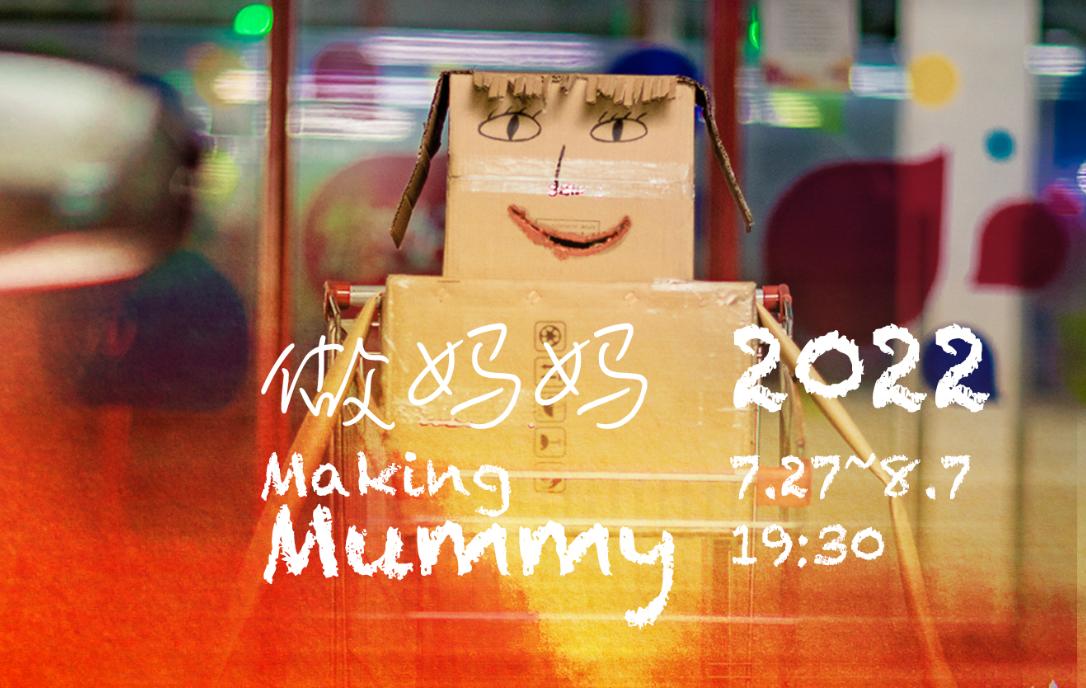

爲了助力青少年與現實社會的連接,抓馬教育在青少年劇場中引入多元的主題,引導孩子討論與他們息息相關的話題。2022直面鴻溝青年劇團《我們(或個人問題)》中,以“中學生不爲人知的一面”爲切入點,鼓勵青少年勇於表達自己,積極應對青春期問題。同年的抓馬·少年劇場《不是問題的問題》聚焦於社會生活,在拾荒老人身上以小見大,探討日常生活中明明存在卻被忽略的問題。將於2023年公演的直面鴻溝青年劇團《醒醒,該起來了》則關注着氣候與生態危機,在2022年一整年的探索中,劇團成員以調研與田野考察等方式近距離觀察生態問題,嘗試以黑色幽默的形式呼喚公衆對環境惡化的關注,以及對青少年的身心健康的關注。

青少年的成長需要多方面關注與引導,抓馬教育青少年劇場恰好能提供相應的支持,幫助他們在劇場中看見自身與現實的連接,培養更完整健康的人格。在未來的發展中,抓馬教育也希望將青少年劇場推廣到更多的地區與學校中,爲青少年全面發展提供一條切實可行之路。

教育戲劇本土化和建立完善教學體系,是抓馬教育過去十餘年堅持不懈探索和實踐的主題。從簡單基礎的教育戲劇課堂,到精心定製打造的青少年劇場,抓馬教育以教育戲劇爲橋樑,始終着力於幫助青少年與社會現實連接,促進青少年全面發展,爲未來做好準備。在《三寶》劇目中,更是將中國歷史融入現實場景,讓青少年在探索社會話題的同時品味歷史文化、樹立文化自信,以更“接地氣”的教育戲劇課堂呈現了傳承與傳播中國傳統文化的新形式。

國內教育戲劇的推廣仍任重道遠,抓馬教育將不遺餘力繼續推進本土化的實踐,打造更多適合中國青少年的劇場項目及活動,連接歷史與當下,爲中國青少年帶來更多本土化劇目,共同奔向素質教育全面發展的美好未來。

專家點評:

教育常常一不小心就增加了家長與孩子之間的距離,而抓馬教育的首要任務則是縮短這段距離。

家長跟兒童的關係是人類文化的基礎。抓馬教育讓家長有了給予孩子力量的奇蹟,同時讓孩子能夠跟家長分享他們自己的世界。抓馬教育讓孩子在家裏真正感受到家,使他們能夠在社會中棲居,直至跟這個世界融爲一體,這是教育最深層次的意義,也是抓馬教育一直追求的目標。

——世界著名劇作家 愛德華·邦德