2017年“上海大世界”誕生一百週年、正緊鑼密鼓地準備重新開張時,我應邀去看了尚待裝修的場地,那連成排的十幾個小劇場勾起我兩個回憶:一是兒時“白相大世界”隨便進出挑戲看,一是紐約外百老匯每晚人頭濟濟的“劇場巷”(Theatre Row)。我就提了幾個可以在那裏演出的劇目建議,包括一個戲在兩個劇場同時演的創新戲劇,夢想又能看到“大世界”每天連軸轉的演劇盛況。但籌辦方研判,如果讓這麼多劇場像當年那樣連續演出,不會有那麼多觀衆來看戲,因此將新開的“大世界”定爲以“非遺”爲中心。我的建議中只有屬於非遺的京劇短劇系列《孔門弟子》在那裏演了幾個週末。

重開五年之後,再次驚喜地聽到了“大世界”的新聞,竟是因爲有十多個新戲在位於四樓的“星空間”開始了駐場長演——不同於全國大多數劇場一齣戲演一兩場就拆臺的常見模式,這些戲每天反覆演出,而且劇目衆多。據媒體報道,“未來上海大世界將會有超過20個劇場空間同時進行各種類型的商業演出。”這裏的多數劇目跟外面劇院一樣,晚上七點半開演,再加幾個下午場,還不是當年那樣12小時的滾動演出。但有一點很相似:以前這裏演的是各類戲曲,現在全是音樂劇,都是“以歌舞演故事”,吸引了許多“十看不厭”的粉絲。

一些即便在劇場小些的紐約外百老匯亦屬罕見的超小型劇目,在“大世界”卻是常規。音樂劇《小說》改編自韓國原版,是一個男人戲,把觀衆席設計成“沉浸式”的舞臺環境,深入探究了複雜人性的各個層次——White(白色,出版社編輯懷特的名字)、Gray(灰色,小說家格雷的名字)、Black(黑色,小說主人公佈萊克的名字)。小說家和編輯都正義感滿滿,夢想能“用一行字改變世界”,用小說塑造了一個爲民除惡的角色,卻引起極大的爭議,甚至引發了模仿小說的真實犯罪,還導致了小說家的死。他究竟是怎麼死的呢?這正是偵探要帶着觀衆弄清楚的。這樣三個角色,讓我看到了一部“懸疑性價比”最高的推理劇。

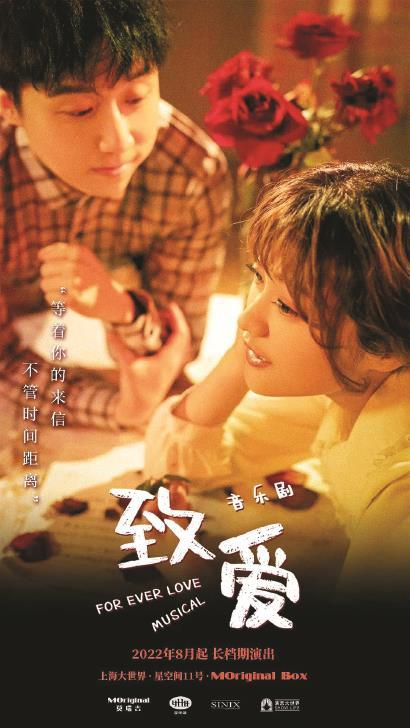

比起這部戲的“小而重”,另外幾部小型音樂劇相對輕鬆些,有點像文化廣場製作的《星際信使》等“小而美”的音樂劇。《致愛》只有兩個角色,一男一女,故事的靈感來自海外的《愛情書簡》;但不同於那裏兩個人各坐一邊讀兩小時的信,這部音樂劇不但加了歌和舞,還有不少直接互動的對手戲。最重要的是,《致愛》講的是兩個中國人的情感故事——小學同桌,女主去了香港,男主留在上海,這就有了幾十年的通信和幾次見面。編劇作曲導演用心良苦,把一個本來不太容易吸引中國觀衆的二人話劇的純語言表演變得有聲有色,也更顯得有情有義。我在劇場就聽到有人抽泣——這是歌舞演故事更易於煽情的特殊魅力吧。就內容而言,原版中兩人之間的政治分歧變成了改編版中上海人和香港移民的地域、文化矛盾,但是在具體處理上還是有點生硬,看來創作者對於講述此類故事的功力還不夠。

幾個小型音樂劇中最溫馨的那部卻有個最可怕的劇名《吸血鬼亞瑟》。全劇一開始就告訴觀衆,這個亞瑟還沒過18歲生日,尚未“成鬼”,一直被管家關在古堡裏從沒見過人類。偶然闖入的孤兒艾瑪激起了亞瑟對人類世界的好奇心,最後管家終於承認,他其實是人而不是吸血鬼。阿瑟和艾瑪後來的故事誰都能猜到,有人說這是個披着“鬼”衣的“沙雕甜寵劇”,還真沒錯,所以常有家長帶着孩子來看。

這並不是上海第一批集羣駐演的音樂劇,最早創造了駐演模式的是亞洲大廈的《阿波羅尼亞》等劇。儘管疫情帶來了極大的困難,戲劇人還是看出了這一模式的長遠價值;但亞洲大廈只有十來個小劇場的空間,所以新的駐演基地又在距離其不遠的“大世界”出現了——剛巧在一定程度上覆興了一百多年前“大世界”就創造出來的擂臺式競演模式。兩個地方的戲並不一樣:亞洲大廈的《阿波羅尼亞》《桑塔露琪亞》《宇宙大明星》都是“酒吧戲”,鼓勵觀演共飲,強調娛樂性;而大世界“星空間”的這幾個戲文學性更強,如《小說》的核心就是探討文學的社會價值,《月亮與六便士》《致愛》等都有很紮實的文學基礎。“大世界”很多粉絲是看了不少亞洲大廈的音樂劇以後再轉過來的。也許,這可以成爲一個吸引新的戲劇觀衆的有效方法——娛樂引進門,文學助修行。

文學性強的戲劇未必就要排斥娛樂性,懸念本來就是戲劇“好白相”的重要賣點;好的劇本也爲音樂劇的歌舞提供了更好的基礎——很多情況下甚至只要唱得好,基本不舞也很好看,《小說》《吸血鬼亞瑟》等都是這樣。傳統的西方歌劇和音樂劇都用很多演員,場面浩大,獨唱、重唱的主角和合唱、舞蹈的歌隊各有分工。而小型音樂劇不用歌隊,劇情、角色集中,每個人的戲份已經很重,要求他們唱、舞、演全都出色,難度有點大。加之觀衆都坐在貌似劇情現場的環境中,有些與角色近到伸手可觸。演員的表演空間比鏡框舞臺逼仄得多,即便有舞功可以炫耀,也不容易找到用“舞”之地。《致愛》的兩位演員出人意料地還有不少抒情的舞蹈場面,殊爲難得。

亞洲大廈與“大世界”的音樂劇之間的差異一般人可能並不會特別注意,因爲兩處的宣傳都同樣地強調一個現在很時髦的詞“沉浸式”;然而恰恰是這個做法,影響了“大世界”這些戲本來可以實現的更好效果。沉浸式對於酒吧戲的效果比較明顯,演員在包圍他們的酒客中間表演更來勁,而且那些戲以娛樂爲主要目的,一部分唱詞聽不清關係不太大,甚至還爲粉絲的二刷三刷提供了理由。但對文學性強的戲來說,如果觀衆聽不清唱詞,弄不清人物的複雜關係,錯過了性格的微妙層次,損失就大了——這正是我看的“大世界”這幾個戲共同的問題。事實上這些戲環境的“沉浸度”並沒有亞洲大廈的酒吧戲那麼深,大多屬於伸出式舞臺,只是把觀衆身後的圍牆也改裝成了佈景,多數人還是從大致相同的方向來看的;因此,如果打字幕就可以讓他們看清楚唱詞——這對現在的中國觀衆太重要了。爲了表面的視覺“沉浸”而犧牲戲劇內容的理解,這是得不償失。

可能有人會說,戲詞是否聽得清有那麼重要嗎?看戲不過是圖個好玩,“大世界”不就是以“白相大世界”聞名的嗎?是的,來“大世界”白相確實重要,看戲也是一種白相,但又不僅僅是“好白相”,還有更高一層的意義。

(孫惠柱 作者爲上海戲劇學院教授)