去年9月,話劇九人建團十週年之際,曾經將“民國知識分子系列”的前三部原創作品《四張機》《春逝》《雙枰記》在北京連演一個月。今年國慶,令人期待的第四部新劇《對稱性破缺》也成功首演了。一部又一部精良的舞臺佳作,不僅構建出呈現中國知識分子的精神世界;也吸引着越來越多的觀衆,尤其是知識分子觀衆,進入這片浩瀚廣博的“戲劇宇宙”。

《對稱性破缺》原本2020年就要上演,但因疫情而暫停,反倒是以此衍生出的《春逝》,先成了讓話劇九人名聲大振的“爆款”,也可視作《對稱性破缺》的“前傳”。如今,歷經曲折的《對稱性破缺》終於面世,這也是話劇九人“民國知識分子”系列中體量最大的一部。

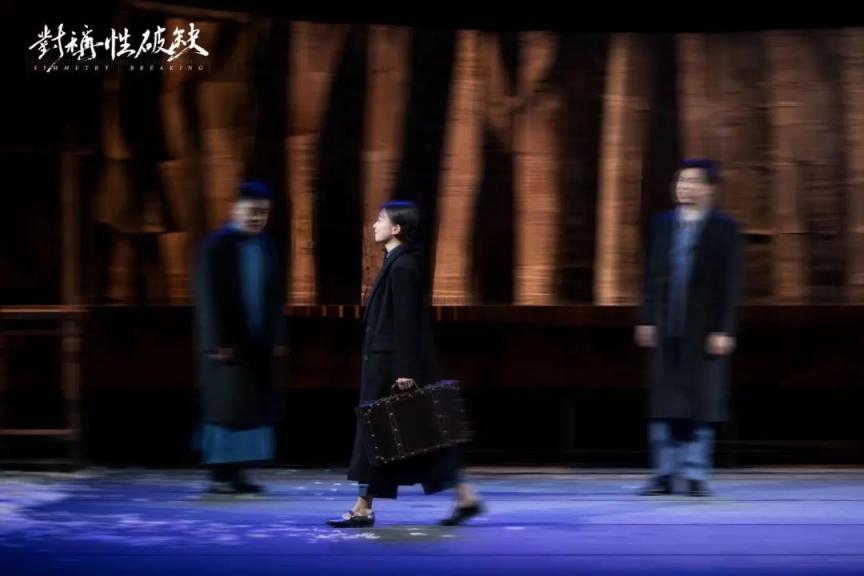

135分鐘的演出中,張巍、李曉輝、路雯三位氣質與演技俱佳的演員,分飾多角,橫越千里、歷經百年,夾敘夾議,跳進跳出,從長衫到西裝,從少年到蒼老,從開宗立派到風雨飄搖,從一顆星到一片海,既演繹出具有宏大敘事的史詩,更灌注出一首飽含深情的雋永長詩。這不只是葉啓蓀、吳大有、瞿健雄三個物理學者的人生故事,更是燦爛羣星閃耀在歷史長夜中的靈魂羣像,是一代中國知識分子求學求知求真的命運史和心靈史。

九人話劇的劇名,總是以其深刻內涵和獨特巧思,成爲引人好奇的“謎題”。正如“對稱性破缺”,既是科學概念,也是對人生和命運的隱喻。但作品拋出問題,卻並不給出確定的答案,因爲“科學的難題或有跡可循,命運的困境始終如謎”“以爲是路的,不過是彷徨;稱之爲答案的,其實是題目本身”。即便是一生尋求事物本質和真理的科學家們,也會在複雜的科學現象和更加複雜的人生命運面前,感到迷茫和困惑。他們曾經滿懷赤誠投身科學研究,探求世界運行的奧祕,找尋能夠解釋宇宙的“萬物理論”,卻因爲身處紛飛戰火和浩劫風暴中而遭遇重創,浪漫而宏大的願景也不得不因種種困境而破碎和缺憾。但正是在這無常與無力當中,仍然仰望星空,“吹着口哨”持續前行、不斷追尋的靈魂,帶給一代又一代人巨大的鼓舞和能量。“一個人究竟應該爲何活着,又該如何死去?”這不只是劇中人的詰問,也縈繞於每個人心頭,指向人類生命的內核,也指向浩瀚無邊的宇宙。

當年曾以江西省文科狀元成績考入北京大學的朱虹璇,作爲名副其實的“學霸”編劇和導演,在構建“民國知識分子宇宙”的過程中,不斷追尋和探索,雲帆高張,晝夜星馳,在每一部作品中創新和成長。“一棵樹最終成爲它要成爲的樣子,而地上堆起如雪的刨花。”和前幾部作品相比,《對稱性破缺》擁有文學性和科學性並重的詩化文本與開放式的戲劇結構,風格更加獨樹一幟,導演手法上也更大膽自信,更具創新和詩意。此前幾部作品中的許多角色、臺詞與物品,如某位故人、一封薄信、一枚舊物、一句熟悉的發問、一段針尖麥芒的隔空對話,也都或明或暗地出現在新劇當中,延續着人物的命運,讓前作埋下的伏筆在此完成情深意長的交疊,也讓話劇九人的忠實觀衆感到無比親切,常常會心發笑,動情處又傷感落淚。

話劇九人的幕後團隊也總是令人心生敬佩。無論是臺上各種巧妙設計,還是精美周邊文創;無論是公衆號中大量幕後故事的撰寫,還是免費場刊中精心製作的“手寫信彩蛋”,都體現着整個團隊極高的素質與用心的態度。《對稱性破缺》的舞臺上,以理工科研究中常見的“遊標卡尺”設計而成的“時間之尺”舞美,綴連着被密密麻麻書寫的書頁;在時間的推移中,記錄人物故事的一張張泛黃舊紙終於連成了長卷。經過無數次實驗終於達到完美效果的“劇場造雲術”,在燈、光、影的巧妙配合下,共同營造出雲捲雲舒、星明星滅的氛圍,使人彷彿置身於戰場的硝煙與時光的塵煙之中,窺見天上“吹着口哨眨眼睛”的羣星。劇中還有精心創作的40段原創音樂和30條音效,成爲牽動情感的聽覺線索,讓人無時不刻沉浸在劇情和人物命運的起起伏伏間。

“火光深暗/白晝已不再回轉/那些追問答案的人啊/不要羞慚/宇宙兩手空空/任星流雲散/人間長夜無岸/憑誰敢 迷途不知返……”演出結束時,舞臺上放映着如同老電影一樣的黑白影像,朱虹璇親自作詞的主題曲《不答》被唱響。歌聲延續着劇中的情緒,靜水深流,暗潮洶湧。這沒有答案的不停追問,獻給時間的湍流,也獻給每一個在暗夜苦旅中永葆天真和信念的追問者,尋覓繁星,融入宇宙。(記者 王潤)