【文藝觀潮】

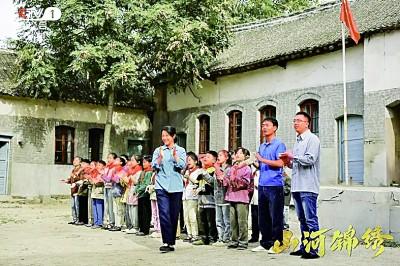

一個村,三兄弟,三十年的脫貧奮鬥——由中央廣播電視總檯出品、正在央視一套熱播的電視劇《山河錦繡》,因直面貧困的寫實劇情、接地氣的人物塑造和富有質感的場景道具獲得各界好評,直播關注度連日佔據榜單首位。看到鏡頭裏破舊的教室、殘缺不全的黑板,孩子們趴在磚頭上聽課,有觀衆分享自己的童年記憶:“我小時候上學就是這樣的情況。”劇情演到村裏賬上只有15塊錢,無力解決各項民生開支,逼得衆人上山伐樹解燃眉之急,網友感慨:“看了這段情節,你就理解國家爲什麼要扶貧,脫貧攻堅事業有多偉大!”

近年來,農業、農村、農民重新成爲影視劇的重要題材,從根源上來說是因爲“三農”在中國經歷了四十多年改革開放之後,再一次成爲中國式現代化的試金石:能不能讓幾億農民充分享受到改革開放的成果,能不能讓農村在中國式現代化進程中得到快速發展,考驗着以人民爲中心的改革開放的初心和方向。從這個意義上講,《山河錦繡》是繼《山海情》《幸福到萬家》等電視劇之後,又一部引起廣泛關注和積極反響的農村題材電視劇,用家喻戶曉的電視劇藝術呈現了在全面建設小康社會的時代洪流中正在發生的山鄉鉅變。

歷史感和時代性奏響脫貧攻堅的奮鬥強音

該劇以我國中西部山區趙、柳兩個不同姓氏的村莊爲背景,表現了中國農村在各級黨組織領導下,特別是在精準扶貧的大時代主題下,從生活到觀念、從環境到個人所發生的全方位的改變。這裏的人們不僅完成了物質上的脫貧,在一定程度上也完成了精神上的脫貧。歷史包袱重、改革難度大、文化侷限強的農村,在鉅變中成爲時代列車的重要組成部分,顯示出中國四十多年改革開放所承諾的發展與公平、富裕與共同富裕的目標正在逐漸成爲現實。這正是這部電視劇重要的主題意義,也是這個“中國故事”所自覺傳達的時代主題。

電視劇濃縮了一個國家級貧困村的艱辛脫貧過程。故事開始時,中國特色市場經濟的改革,已經使中國城市發生了天翻地覆的改變,而中西部農村仍然未能充分獲得現代化發展的巨大成就。土地貧瘠、水源稀缺,人才和資金都流向城市。由於自然災害和文化傳統,村之間、農民之間多年積怨,甚至互不通婚,體現了長期“小農經濟”土壤上的封閉、狹隘。城市的發展、信息的傳播除了給鄉村帶來了物質生活的想象之外,還沒有真正帶來從觀念到行爲上的深刻變革。這個“低起點”的農村現實,爲電視劇敘事的展開帶來了歷史感,也帶來了戲劇性。當兩個有各種恩恩怨怨的自然村合併成一個行政村之後,趙書和、柳大滿等基層幹部所面對的不僅是經濟上要脫貧致富,更要在精神上移風易俗。電視劇在趙柳兩個村莊的矛盾衝突中,以多元視角講述了兩代人前赴後繼投身扶貧和脫貧攻堅的故事,通過各級黨政幹部、第一書記、扶貧工作隊、對口幫扶單位、基層黨員、貧困戶羣衆等衆多的人物羣像的塑造,展開了向貧窮、向愚昧、向落後開戰的波瀾壯闊的農村變革。在幾代人共同努力下,這個中西部農村終於走上了擺脫貧困、共同富裕的小康道路。

煙火氣和喜劇風塑造豐滿立體的人物形象

村支書趙書和,正直、善良、執着;民辦教師柳秋玲,潑辣、倔強、幹練;副縣長國文,穩重、成熟、擔當;村主任柳大滿,善良、謹慎、小心……《山河錦繡》通過典型環境和典型人物關係成功地塑造了幾位主要人物形象,使這部電視劇有了藝術感染力和鮮活性。還有多位實力戲骨的出演,使該劇的人物畫廊豐富、鮮活、生動。該劇中的“三爺”一方面體現了在長期農業社會中“長者”的特殊地位和文化符號,另一方面也體現了創作者對這一人物性格和意義的獨特發現。這些人物從編劇到表演,從臺詞到裝飾,都儘可能地貼近生活、貼近現實。許多對白使用淺顯易懂的比喻,甚至一些俚語俗語,具有鮮明的生活氣息,大大強化了作品的煙火氣,形成了一種來自生活的輕喜劇風格。接地氣的現實感,使《山河錦繡》獲得了一種真實性的敘事基礎。

雖然《山河錦繡》作爲一部展現脫貧攻堅主題的電視劇,並非以揭示當代中國農村現實的複雜性、深刻性和尖銳性爲藝術追求,但依然在儘可能廣闊的視野中表現了中國農村裏裏外外的變化,表現了中國農民所經歷的前所未有的洗禮,表現了中國農業在城市化、工業化、信息化等不同歷史階段中所產生的新的動力。特別是塑造了村支書、退伍軍人趙書和的形象,他矢志不渝地修建水壩,推廣優質小麥種植,建立旱改水稻基地,最終讓鄉親們脫貧致富過上了全面小康的好日子。這一形象,讓農民成了主動改變命運、追求夢想的主人公,讓農民成了自己的主人、時代的主人,從一定意義上也塑造了新時代的新農民形象。中國的農業、農村、農民的改變,不僅需要外部力量的推動、支持,更需要千千萬萬趙書和以及他所帶領、所影響的新人,他們作爲歷史的自覺的主人,體現出歷史唯物主義的基本認知“歷史不過是追求着自己目的的人的活動而已”,從而證明人民,只有人民,纔是創造歷史的真正動力。

人民性和真情感成就現實主義的美學風格

從某種意義上說,《山河錦繡》以及《山海情》等農村現實題材電視劇,與當代中國文學一個重要流派有相似性,似乎也在形成當代電視劇創作的“山藥蛋派”。20世紀五六十年代,以趙樹理等作家爲代表的“山藥蛋派”,重視生活積累,關注農村農民,強調現實主義,忠於真情實感,採用老百姓喜聞樂見的大衆化敘事,文風樸實、語言生動,善於刻畫人物的複雜性與多樣性,在塑造各種新人形象的同時也成功地塑造了許多落後人物或“中間人物”,努力做到“老百姓喜歡看,政治上起作用”。

“山藥蛋派”的這些創作特點,不同程度地體現在《山河錦繡》的創作中。“山藥蛋派”的代表作家之一西戎曾經說過,“我從不以爲自己有什麼天賦之才,之所以能寫點東西,我早已多次說過,這都是生活的賜予。打個不太確切的比喻,搞創作猶如做買賣,採購回來什麼貨,纔敢吆喝賣什麼……有了對生活的積累,感受,纔敢動筆去寫”。《山河錦繡》的創作成功,可以說正是“山藥蛋派”所堅持的“以人民爲中心”創作導向的又一次驗證。據介紹,籌拍以來,主創團隊先後採訪了幾十位扶貧工作者,在陝西西安、渭南、寶雞,河南平頂山等多個省市、數百個村落實地採風,行程近萬公里。雖然這些採訪和考察,未必能夠完成對當下複雜農村現實的完整、深刻認知,但的確顯示出深入生活、紮根人民之後的重要收穫。從故事到人物,從農村場景到表演狀態,從形象到語言,觀衆都能感受到劇中濃濃的鄉土風味,也能感受到農村發展與時代發展那種內在的契合感,對劇中主要人物也會產生強烈的共鳴共情。這一切,可以說都是生活帶給創作者的靈感、激情和啓示。當然,對於新的歷史條件下的現代“山藥蛋派”創作來說,如何做到思想深度和歷史內容,同劇作情節的生動性和豐富性的完美融合,將始終是需要不斷攀登的美學高峯。

(作者:尹鴻,系中國電影家協會副主席、清華大學教授)