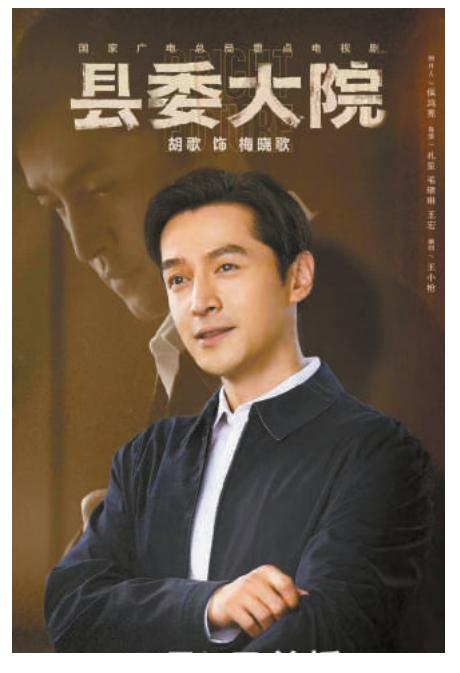

正在央視一套播出的《縣委大院》圍繞一個普通縣城領導班子中的幹部作風改革,呈現了生動豐富的基層施政風貌和基層幹部羣像。胡歌在劇中飾演縣委書記梅曉歌,他接受採訪時表示,參演《縣委大院》最打動自己的一點,就在於重新認識了一羣“平時就在我們身邊,一直在默默無私奉獻的人羣”。

人物身上有股“傻勁兒”

闊別熒屏許久,此次攜《縣委大院》重回觀衆視野,胡歌說,和過去拍的《琅琊榜》《僞裝者》《獵場》相比,《縣委大院》中的梅曉歌更接地氣,“梅曉歌肩負光明縣的改造和發展,他很執着,爲羣衆負責。”胡歌把梅曉歌身上的品質概括爲“傻、簡單,有韌勁兒”。

梅曉歌身上有股“傻勁兒”。劇中曾提到,梅曉歌從小就有個外號叫“傻歌”,和小夥伴一起調皮搗蛋闖了禍,梅曉歌永遠是最後一個走,勇於留下來承認錯誤,勇於擔當。而這股“傻勁兒”,恰恰是梅曉歌身上的一種優秀品質,也成爲他工作中最大的特點。

梅曉歌的另一個特點是簡單,他大學主修數學專業,所以在工作中會化繁爲簡,本着實事求是的精神,根據真實的數據表象看到問題本質,用解數學題的方式去解決工作中的困難。所以劇中的梅曉歌是個數字敏感型幹部,他看得出賬本貓兒膩,也記得住奶牛產量。

梅曉歌身上“不輕言放棄”的那種韌勁兒特別打動胡歌,“梅曉歌最大的愛好是長跑,幾乎每天早上都會堅持晨跑,他在工作中也是如此,無論遇到多大的困難和壓力,都不會輕言放棄。”胡歌坦言,要說自己和梅曉歌有幾分相似的地方,就是“勤能補拙”。

理解基層工作的複雜和艱難

《縣委大院》這部羣像劇讓觀衆看到基層幹部工作的瑣碎、複雜、艱難,有網友開玩笑稱他們爲“縣委難團”。在胡歌看來,《縣委大院》展現了一幅特別生動又全面的畫卷,不僅可以看到“縣委大院”裏的人和故事,也能看到大院外千家萬戶的平凡生活,劇中也展現了鄉鎮、村一級的幹部在工作中做出的貢獻。

劇中,胡歌印象最深的一句臺詞就是梅曉歌最常說的一句話:“同志們,我們要將心比心。”這部戲讓胡歌對基層幹部這羣可愛的人有了新的認識,“他們承受了比常人想象大得多的壓力,也肩負着非常重的責任,要犧牲大量個人生活和時間。我對這一羣可愛的人充滿了敬意。”

談到參演《縣委大院》的感受,胡歌表示自己既期待又忐忑。忐忑是因爲他對梅曉歌所代表的基層幹部比較陌生,一開始沒有足夠的信心可以演好這個角色。而《縣委大院》導演孔笙和編劇王小槍花了大半年時間下鄉採風,幫助胡歌能夠快速地進入角色。

“王小槍老師下生活收集了大量真實素材,他把很多細節寫得生動、有生氣,我看到了一羣可愛的人。”胡歌說,電視劇拍攝時,他每天都會和孔笙、王小槍溝通交流,“孔笙導演說我有個非常好的特質——生活中很喜歡笑,基層幹部想營造良好的幹羣關係,親和力十分重要,於是我也把這個生活習慣放在了梅曉歌身上。”

詮釋角色“去表演化”

劇中的梅曉歌臨危受命,剛剛走馬上任光明縣縣長時,人物昂首挺胸,有幾分意氣風發。隨着工作的深入,梅曉歌“破釜沉舟、背水一戰”,一路走來並不輕鬆,他的身形也不再總是那麼筆挺,尤其在擔任縣委書記後,梅曉歌身上的擔子越來越重。梅曉歌在縣委會議上講話依然擲地有聲,可當面對最親近的家人、好友,也會顯露出普通人的喜怒哀樂,他面臨的困難、挫折、阻力越來越大。

在梅曉歌的人物塑造上,胡歌想避免一個高大全的形象,他適當給梅曉歌加入了一些無力感,有時會在形體處理上有一些疲憊感,儘量讓大家看到一個身上擔子千斤重,但仍然“鮮活”且“真實”的梅曉歌。按照胡歌對錶演的理解,當演員和角色在思想上統一的時候,就可以做到“去表演化”。

胡歌透露,《縣委大院》中後期的劇情中,梅曉歌在前行的道路上,會變得越來越孤獨,“但這些都不能阻礙他,因爲他有堅定的信念,他有信仰。我在他身上看到了一名黨員,一名基層領導幹部的使命、責任和擔當。”(記者 邱偉)