“讀一流書、做一流人、成就一流社會。”在話劇《同生書店》中,這句臺詞提綱挈領地道出了主角方晴朗開辦書店、傳播知識的理想,也道出了幕後主創創作這部話劇的初衷。在改革開放和中關村發展的時代巨浪中,一家小小的書店能掀起多少故事?能承載多少價值?兩個半小時的話劇《同生書店》將40年的波瀾壯闊濃縮在舞臺上,致敬城市中的文化燈塔。

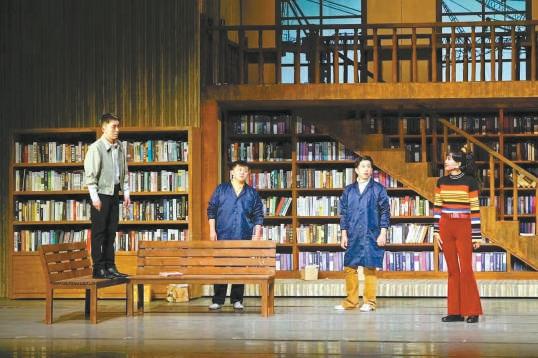

大幕拉開,老式的書櫃、長椅、櫃檯,樸素的軍大衣、老棉鞋、毛線圍巾,一下子將觀衆的思緒帶回到了上個世紀。書店窗外若隱若現的標語“時間就是金錢,效率就是生命”爲觀衆標記出上世紀80年代初的特定時間座標,彼時,南方的改革春潮已然開始湧動,而在北京中關村的一家國營書店裏,方晴朗承包下四個書架,爲渴求先進文化的知識分子打開了一扇窗,同生書店的雛形孕育而生。

中國社會在改革開放的浪潮中日新月異,80年代末90年代初,同生書店在紅火一時之後,也開始遭遇“金錢至上”思想和“出國熱”大潮的衝擊。捨棄出國機會堅守書店的理想主義者方晴朗、希望闖出一番事業卻誤入歧途的店長範希園、急功近利導致書店陷入深淵的店員吳有麗……劇中三位主角代表了時代大潮中三種不同心態的創業者,生動地展現了書店這方小小舞臺之上的價值觀碰撞。而大學畢業後回山區支教的林珍、高考失敗開始做生意的侯君、爲求經濟利益喪失底線的書商哈總……圍繞着書店登場的形形色色的“讀書人”,也形象地濃縮了社會百態。

爲了保證書店的學術品位,方晴朗堅持把魚龍混雜的暢銷書拒之門外;看到愛讀書的年輕人囊中羞澀,他會自掏腰包替人解圍;當書店面臨重大危機時,他甚至打算賣房保住書店……這樣的書店和書店老闆看似有些不接地氣,但其實,他的身上有很多書店人的影子。筆者曾採訪過很多書店老闆,有的曾高薪就職於互聯網大廠,有的曾是捧着鐵飯碗的資深出版人,還有學哲學出身的博士夫婦,他們選擇開書店,更多的是選擇了一種情懷、一種理想和一種生活方式。這樣的書店或許盈利微薄甚至要苦苦支撐,但卻在潛移默化中塑造着城市的氣質。

“有時候我們和別人的差距,就是少讀了幾本書。”這是導演楊佳音對該劇的闡述。他也把自己擅長的輕快幽默帶入這部劇的創作之中,讓人物更具煙火氣,也讓這部關注心靈塑造的話劇不至於太過沉重。無論時代如何向前發展,書店仍是靈魂的棲息之地,書店人的堅守也值得我們致敬。如果觀衆看完《同生書店》,能走進身邊的書店,多讀一本好書,那便是該劇的價值。(李俐)